Comisariada por Vicente Todolí, antiguo director de la Tate Modern, la muestra podrá visitarse hasta el 8 de marzo de 2026 y reúne instalaciones, esculturas, cuadernos personales, dibujos, pequeños gabinetes con figuras y obras gráficas que revelan la compleja constelación de referencias que nutrió la obra del artista. El proyecto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, a través de su Área de Cultura, Turismo y Deporte.

Un artista que vuelve a casa

Madrid fue siempre el punto de anclaje de Juan Muñoz: en ella nació, vivió y trabajó; y en el Prado encontró un horizonte de aprendizaje que nunca dejó de expandirse. El museo fue, para él, una escuela abierta y una cantera inagotable de preguntas. De ahí la potencia de esta exposición, que no solo presenta piezas emblemáticas como The Prompter, Conversation Piece o The Nature of Visual Illusion, sino que las sitúa en lugares estratégicos del propio Prado —la sala 12 dedicada a Velázquez, la sala 28 de Rubens, la escalera sur junto a Murillo o la explanada de la puerta de Goya—, permitiendo que su obra respire entre la colección permanente y establezca un diálogo frontal con ella.

Cuando la escultura se convierte en teatro

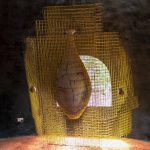

En las salas, las figuras mudas y casi humanas de Muñoz —a menudo a escala real, dispuestas en grupos o congeladas en gestos a medio camino entre lo cotidiano y lo ominoso— parecen emerger de un escenario que mezcla ilusionismo, arquitectura y tensión psicológica. La teatralidad atraviesa toda su producción: escenografías ilusorias, suelos ópticos que desestabilizan la percepción, balcones que funcionan como dispositivos narrativos y espacios deliberadamente ambiguos en los que el espectador ocupa un papel protagónico.

Influenciado por Borromini y Bernini, aprendió de ellos a concebir la arquitectura como un espacio alterado, capaz de inducir tanto la creencia como el desconcierto. «A los grandes artistas del Barroco se les pedía lo mismo que a los modernos: fabricar un lugar ficticio, agrandar el mundo», confesaba. Ese deseo de ampliar lo real late en cada una de las obras expuestas.

Herencias sin jerarquías

Lo que distingue a Juan Muñoz es su lectura libre —a veces irreverente— de la historia del arte. Repetía, con ironía lúcida, que podía “robar todo lo necesario” de los artistas del pasado, sin complejos y sin someterse a narrativas lineales. Así convivían en su estudio la Dama de Baza y un tubo de neón, Goya y Borges, Velázquez y Beckett.

De los renacentistas tomó la obsesión por la colocación del espectador frente a la obra; del Manierismo, la distorsión como método expresivo; y del Barroco, la capacidad de convertir el espacio en un escenario en tensión permanente. Al mismo tiempo, absorbió de Giacometti la idea de la figura como enigma y de la literatura contemporánea el gusto por lo absurdo, lo incompleto, lo que nunca termina de explicarse del todo.

Ese cruce de lenguajes cristalizó en sus Conversation Pieces, grupos de figuras con rostros idénticos y gestos únicos que parecen invitar al visitante a acercarse… para luego expulsarlo simbólicamente, dejándolo ante la incomodidad de su propia presencia. Esa dualidad —seducción y rechazo— es uno de los ejes más rotundos de su obra.

El eco de los maestros

La exposición subraya también la relación de Muñoz con Velázquez y Goya: espejos que implican al espectador, escenas suspendidas entre la ironía y el desasosiego, momentos de absurdo silencioso que remiten a los Caprichos y a los Desastres. Como en Las meninas, el visitante es observado mientras observa, atrapado en una coreografía de miradas cruzadas.

Los balcones —motivo recurrente en su producción— funcionan como metáfora de ese “ver y ser visto”, y evocan tanto las calles madrileñas como las composiciones de Manet o los escenarios urbanos del siglo XIX.

Un escultor que narraba mundos

Aunque su trabajo abarca esculturas, instalaciones, obras sonoras, textos y dibujos, Juan Muñoz se consideraba, ante todo, un narrador. Sus piezas no buscan representar una historia, sino crear un espacio donde la historia emerge sin palabras. Un teatro silencioso donde la realidad parece doblarse y el visitante se ve obligado a replantear su lugar dentro del juego.

La muestra del Prado no es únicamente un homenaje retrospectivo: es, sobre todo, la recuperación de un diálogo interrumpido entre un artista contemporáneo y las raíces de la tradición visual occidental. Una conversación que vuelve a activarse —intensa, irónica, profundamente humana— para recordarnos que el arte, cuando se atreve a mezclar tiempos, disciplinas y miradas, es capaz de construir realidades nuevas sin destruir las antiguas.