O’Connor escribió desde un Sur marcado por la segregación, el fundamentalismo religioso y una pobreza estructural que se maquillaba con himnos sin ecos. Sus relatos son disecciones frías, donde la violencia aparece sin épica y la gracia irrumpe como una bofetada intelectual necesaria como mujer valerosa ante una opresión ognimiosa. La fe, en su universo, no redime sin antes destruir lo innecesario del universo de creyentes sin fe; la revelación no ilumina, sino que expone la miseria interior de personajes convencidos de estar en el lado correcto de la historia.

Esa Norteamérica bíblica que ella retrata no es un decorado exótico, sino un espejo incómodo: un país que proclama misericordia mientras consagra el castigo, que recita versículos para justificar la brutalidad, que convierte el fervor religioso en coartada cultural. Y, sin embargo, O’Connor nunca cae en la caricatura. Su mirada es severa, pero también compasiva con quienes se hunden en sus propias certezas.

Hoy, cuando el discurso público vuelve a contaminarse de absolutismos y nostalgias armadas, la lectura de O’Connor recupera su filo original. No porque anuncie soluciones, sino porque revela una verdad persistente: en Estados Unidos —y quizá en cualquier sociedad que adore símbolos antes que personas— la violencia no es la excepción, sino el precio que se paga por creer que la salvación puede imponerse por la fuerza.

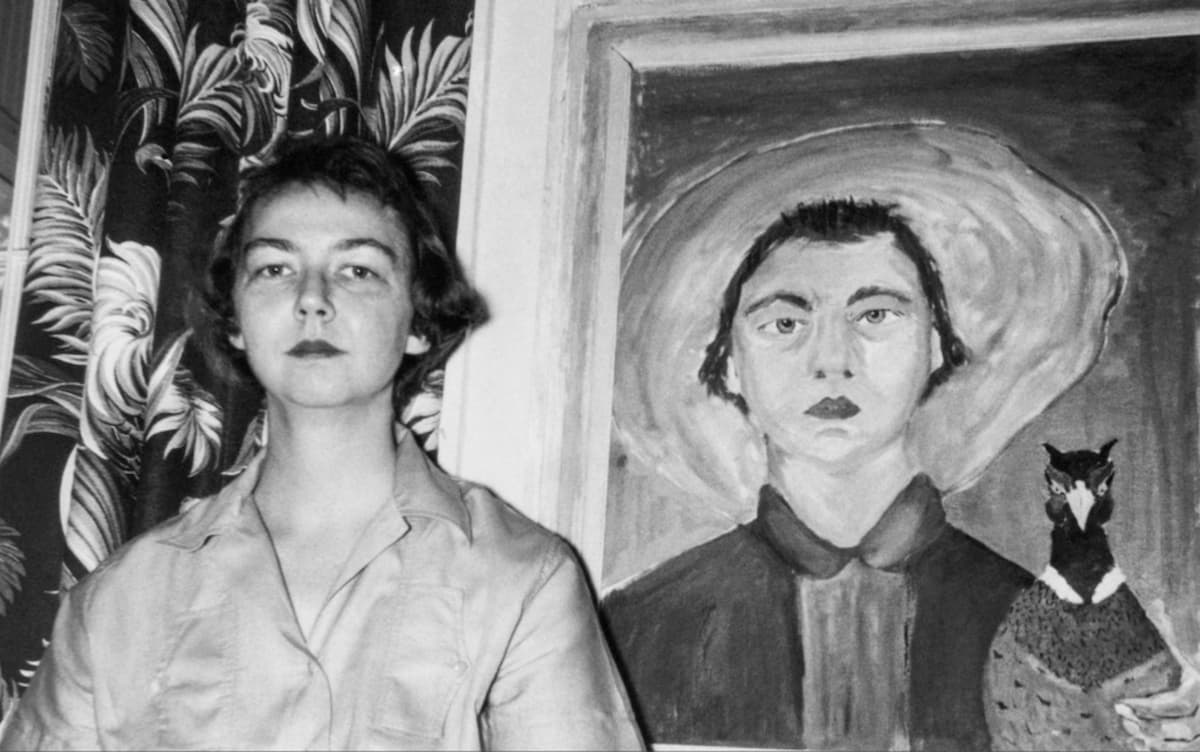

En 2025 se cumple un siglo del nacimiento de Flannery O’Connor (Savannah, Georgia, 1925-1964), una autora cuya presencia no necesita estridencias para mantenerse intacta en el canon. Publicó solo dos novelas —Sangre sabia en 1952 y Los violentos lo arrebatan en 1960—, pero fue en el territorio breve donde alcanzó la cima: los relatos reunidos en Un hombre bueno es difícil de encontrar (1955) y Todo lo que asciende tiene que converger (1965) consolidaron su nombre como uno de los más incisivos de la literatura universal del siglo XX.

Hija del Sur profundo y marcada tanto por su educación católica como por la enfermedad que acortó su vida, O’Connor llevó a sus personajes hasta el borde de lo posible: criaturas extraviadas, deformadas por su propio dogma, que atraviesan episodios tan brutales como cómicos. Su escritura prolonga una genealogía exigente —Hawthorne, Poe, Dostoyevski, Henry James, Conrad, Kafka—, pero no es deudora de nadie: en sus páginas lo humano aparece sin maquillaje, obligado a enfrentarse al pecado, a la violencia, a la gracia como irrupción inexplicable y al misterio como última frontera.

El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha decidido celebrar este centenario con un programa que apuesta por una conmemoración merecida. Bajo la dirección de la profesora Carlota Fernández-Jáuregui Rojas (Universidad de Salamanca), las jornadas reunirán a algunos de los mayores especialistas en la introducción, edición y estudio de O’Connor en España, en un intento colectivo de volver a leerla desde el presente sin traicionar su espesor.

La crítica literaria Guadalupe Arbona, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y editora de títulos fundamentales como El negro artificial, Un encuentro tardío con el enemigo, Misterio y maneras o Diario de oración, abrirá la reflexión con una intervención dedicada a la violencia y la ferocidad en la obra o’connoriana: no como espectáculo, sino como vía hacia una revelación incómoda. El novelista y ensayista Gustavo Martín Garzo —responsable de los prólogos a los Cuentos completos y a la correspondencia recogida en El hábito de ser— desplazará el foco hacia la fascinación de la autora por las aves, en especial los pavos reales, entendida como una señal de su afición por lo insólito y lo indomesticable.

Carlos Ortega, director del Instituto Cervantes de Hamburgo, propondrá una lectura anclada en el ahora: Flannery O’Connor en la era Trump, un tema que invita a examinar hasta qué punto la Norteamérica del fundamentalismo y la fractura social continúa dialogando con sus ficciones. Por su parte, José Manuel Correoso Ródenas, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y autor de una amplia bibliografía dedicada a la escritora, situará su obra dentro del origen y desarrollo del gótico sureño, esa tradición que convierte la fe, la culpa y la decadencia en materia narrativa.

El programa se desplegará del siguiente modo:

Jueves 27 de noviembre (19:00 h)

— Flannery O’Connor, la ferocidad de una escritura, por Guadalupe Arbona

— La obra de Flannery O’Connor en la tradición literaria del gótico sureño, por José Manuel Correoso Ródenas

Viernes 28 de noviembre (19:00 h)

— Flannery O’Connor en la era Trump, por Carlos Ortega

— La escritura y el escándalo, por Carlota Fernández-Jáuregui Rojas

— El amor a los pavos reales, por Gustavo Martín Garzo

A cien años de su nacimiento, O’Connor vuelve no para ser celebrada con suavidad, sino para recordarnos que la literatura, cuando es verdadera, no consuela: obliga a levantar la vista y contemplar aquello que preferiríamos mantener fuera del encuadre. En su obra, la gracia no suaviza el mundo: lo desgarra para revelarlo. Y esa lucidez —incómoda, luminosa, necesaria— sigue siendo, en 2025, una forma de resistencia.