Los testimonios que aparecen a continuación son reales bajo nombres ficticios.

En un banco de la calle Ballesta, bajo la tenue luz de una farola mañanera, encontramos a Maritza, una mujer de 48 años originaria de Colombia, ha despachado dos clientes en pisos francos cercanos a la zona en las últimas 24 horas, hechas las cuentas puede enviar a Medellín 100 euros para celebrar el cumpleaños de su nieto. Es su manera, de decirle a su nieto que le quiere. Va con una minifalda y lleva un top que hace valor a sus pechos soberbios, no lleva tacones. Llegó a Madrid hace más de diez años, huyendo de la violencia en su país y buscando una oportunidad que nunca llegó. “Al principio limpiaba casas, cuidaba a personas mayores. Pero con la pandemia me quedé sin nada. La calle fue la única opción que me quedaba para sobrevivir”, cuenta mientras se envuelve con su abrigo color tierra, más por la necesidad de invisibilizarse que por el frío que nos hiela por dentro.

Maritza trabaja en la calle porque no puede pagar una habitación en un piso compartido, donde muchas compañeras ejercen con algo más de seguridad sus labores cotidianas. “Aquí estamos expuestas, no solo a la policía, sino a los insultos de la gente, a los clientes agresivos. A veces ni siquiera cobramos porque nos amenazan ¿A quién le reclamo yo? ¿Quién me protege?”, pregunta.

El suyo no es un caso aislado. Muchas de las mujeres que ejercen el trabajo sexual en la vía pública lo hacen por falta de opciones, por necesidad económica y por estar sin papeles, lo que las deja fuera del circuito formal de trabajo tradicional. Es un círculo vicioso: no hay contrato sin papeles, no hay papeles sin contrato. La prostitución, aunque no está prohibida en España, tampoco está regulada. Esta ambigüedad legal las deja en un limbo que multiplica su vulnerabilidad y las lleva directo al Matadero.

El Ayuntamiento de Madrid anunció nuevas medidas para “dignificar” el entorno de la calle Ballesta y controlar la presencia de la prostitución en la vía pública. El enfoque, sin embargo, ha sido más represivo que social: aumento de presencia policial desmesurada, multas por alteración del orden público sin razón propicia y mayor presión para desalojar a las mujeres del espacio urbano sin formas, ni motivo. En la práctica, esto significa intentar expulsarlas de una zona “visible” hacia calles más escondidas, más peligrosas, más solitarias. Donde nadie las vea.

Rosa, española de 55 años, se recupera de un cáncer, lleva más de 25 ejerciendo en la calle, tiene todo el rostro lleno de moretones, ostenta un vestido ceñido color fucsia y está con el pelo sin teñir, se le nota la raíz. “Nos persiguen como si fuéramos delincuentes. No nos quieren ver, pero tampoco nos dan alternativas. Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar tranquilas, que nos protejan, que no nos juzguen. Pero parece que solo les preocupa que los turistas no vean prostitutas por la Gran Vía” sentencia mientras enciende un porro, y remata “nos drogamos para poder ser algo más que un trozo de carne”.

La política de “limpieza urbana” no aborda las causas estructurales de por qué estas mujeres están allí. La falta de recursos sociales, la ausencia de políticas de inserción laboral efectivas y la marginalidad económica hacen que muchas no tengan otra salida. “Nos quieren fuera, pero no nos ofrecen ni una solución. Solo presión y más presión”, dice Rosa, con la voz cargada de cansancio y rabia contenida, mientras se mete una ralla de coca entre pecho y espalda y verifica en su bolso cuántos condones le quedan. Está harta de ponerse antibióticos y de gonorreas innecesarias. Se persigna, y me regala un chicle de menta y una sonrisa.

Los relatos de violencia física, psicológica y económica son frecuentes en estos ecosistemas.

Nadia, de 32 años y nacionalidad rusa, nos cuenta cómo fue golpeada por un cliente hace dos semanas. “Me pegó porque no quise hacer algo que no habíamos acordado. Me quitó el dinero y me empujó porque me negué a follar sin condón. Llamé a la policía y ni se acercaron. Nos tratan como si fuéramos basura. Todo el mundo sabe que la calle Ballesta está llena de putas pero nadie acepta que las putas también somos seres humanos . Fui a urgencias y con los últimos 5 euros de mi última mamada me compré un chocolate con churros. Hablo en inglés a partir de ahora. Ser rusa, hoy en día es un problema”

Nadia trabaja por las noches y duerme en un hostal barato durante el día mientras sufre de una relación lésbica no resuelta. Tiene miedo de hablar, de ser detenida, de ser deportada. Sabe que ser rusa no es un punto a su favor, tiene mucho miedo y por eso intenta disimular su acento sin éxito: “Nosotras no existimos para nadie. No tenemos derechos, no tenemos voz”, lamenta.

La mayoría de estas mujeres no denuncian por miedo o porque, simplemente, no confían en las instituciones. Las ONG que trabajan con ellas —como APRAMP o Médicos del Mundo— denuncian la ineficacia de los protocolos policiales y la falta de formación específica para atender a trabajadoras sexuales. Las pocas ayudas disponibles son condicionadas, limitadas o mal difundidas. De las mujeres de la calle Ballesta nadie se acuerda, o peor aún, nadie quiere acordarse.

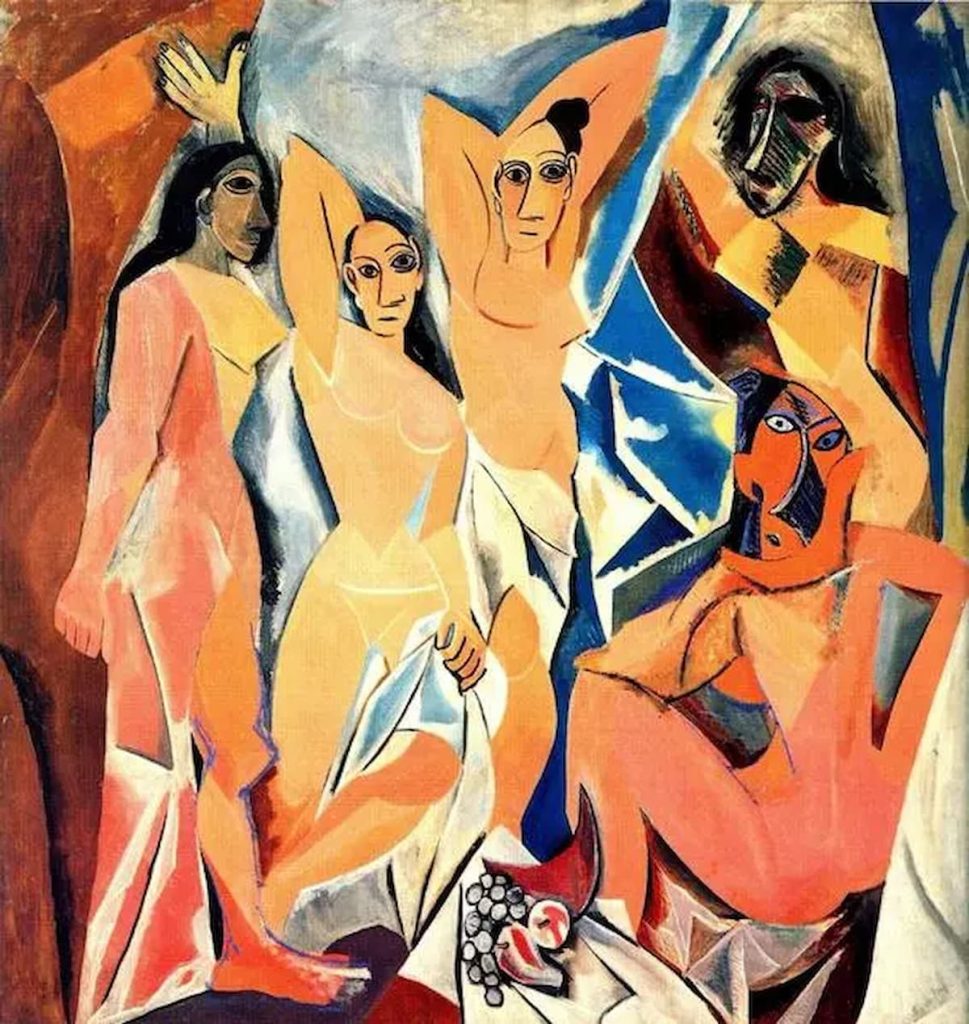

La cuestión del trabajo sexual en España está marcada por un debate polarizado: quienes piden su abolición por considerarlo una forma de violencia machista, y quienes reclaman su regulación como un trabajo más, con derechos, seguridad social y condiciones dignas de acuerdo al modelo Holandés. En medio, las voces de las propias trabajadoras suelen ser ignoradas.

María Julia , de 40 años, oriunda de Perú , es bajita y carece de cuello, acaba de abortar por tercera vez porque prefiere no usar condón cuando vende su sexo y es recatada en las formas aunque defiende una postura clara: “No todas estamos aquí por trata o por mafias. Algunas decidimos hacerlo. Lo único que pedimos es que se nos escuche. No queremos que hablen por nosotras. Queremos derechos, no caridad. Por ser sudamericanas nos pagan menos. Queremos que se pague lo mismo por una nórdica que por una sudaca”

María Julia forma parte de un pequeño colectivo– fundación autogestionado que está cobrando mucha fuerza por defender con fondos solidarios la lucha por la virilización y la despenalización del trabajo sexual. “Lo que nos mata no es el trabajo, es la clandestinidad. La hipocresía de un sistema que nos usa y nos desprecia a la vez”, afirma.”¿Por qué la princesa Leonor, la rubia de turno no recorre la calle Ballesta? Las putas también somos princesas” concluye.

La situación en la calle Ballesta de Madrid es solo un reflejo de una realidad mucho más amplia. Las trabajadoras sexuales existen, están en nuestras calles, en nuestras ciudades. Y tienen derechos. Mientras sigamos abordando esta problemática desde el castigo, lo invisible o la moralina, seguiremos perpetuando un sistema que favorece la violencia y la marginación.

Legislar con ellas, escucharlas, reconocer su existencia sin imponer modelos únicos de salvación, es el primer paso para construir una política pública que respete la dignidad de todas las personas. Porque, como dice Maritza, “yo no quiero lástima, quiero respeto. Y un sitio seguro para trabajar. Nada más”.