Jesús de Nazaret fue sometido a una severa flagelación antes de ser crucificado. Este castigo era aplicado por soldados romanos con un flagrum, un látigo de varias correas de cuero con piezas de hueso o metal en sus extremos. A diferencia de una paliza simple, esta herramienta desgarraba la piel, el tejido subcutáneo e incluso alcanzaba músculos y costillas.

Según el Dr. Frederick Zugibe, este tipo de castigo podría causar un shock hipovolémico —una condición en la que el cuerpo pierde tanto líquido (sangre y plasma) que la presión arterial cae drásticamente, comprometiendo el suministro de oxígeno a los órganos. Los signos clásicos incluyen sudoración, sed intensa, debilidad extrema y palidez, todos mencionados o inferidos en los Evangelios. Esta etapa marcó el inicio de una lenta pero progresiva descompensación orgánica.

Tras la flagelación, Jesús fue obligado a cargar el patibulum (la viga horizontal de la cruz), que podía pesar entre 30 y 50 kilogramos. En su estado debilitado, es comprensible que colapsara en el camino, lo cual llevó a que un transeúnte, Simón de Cirene, fuera obligado a ayudarle (según Marcos 15:21). Desde un punto de vista fisiológico, esta fase pudo haber agravado su shock, provocando pérdida adicional de sangre y un aumento significativo de la fatiga muscular.

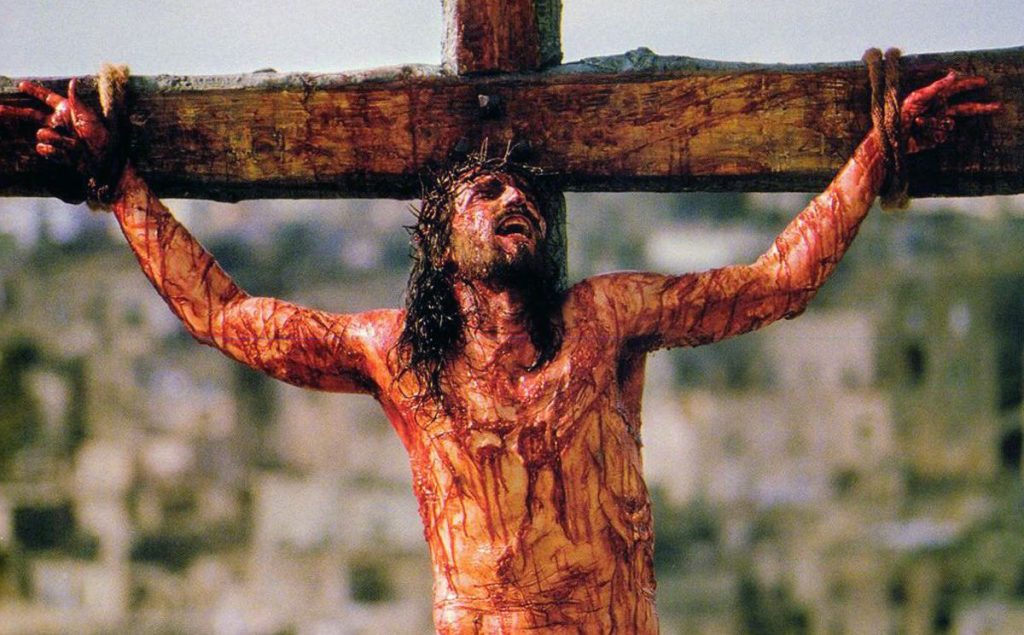

La crucifixión no era simplemente una muerte por trauma; era una ejecución lenta y meticulosamente dolorosa. Las muñecas eran atravesadas por clavos de unos 12 cm, probablemente entre el radio y los huesos carpianos, afectando al nervio mediano, lo que provocaba un dolor agudo y parálisis parcial de la mano.

Los pies eran clavados de manera que el cuerpo quedara suspendido. En esa posición, los músculos intercostales y el diafragma se encontraban en constante tensión. Para poder exhalar, la víctima debía empujarse hacia arriba con los pies, lo que generaba un esfuerzo agónico y, con el tiempo, imposible de mantener.

Según Barbet y Zugibe, esta mecánica respiratoria forzada llevaba a una asfixia progresiva. El cuerpo no podía eliminar adecuadamente el dióxido de carbono, lo que causaba una acidosis respiratoria y, eventualmente, fallo respiratorio agudo.

La experiencia de dolor extremo, combinado con la pérdida de sangre, el esfuerzo respiratorio y la hipoxia, generaba una descarga masiva de catecolaminas como la adrenalina. Esto podía producir una arritmia cardíaca fatal o un fallo cardíaco por sobrecarga de presión.

Otra posibilidad propuesta es una miocardiopatía por estrés (también conocida como “síndrome del corazón roto”), una condición en la que el corazón se debilita temporalmente debido al estrés extremo, emocional o físico. En ese estado, cualquier estímulo adicional —como el empuje del cuerpo para respirar o una hemorragia más— podría llevar al colapso total.

El evangelio de Juan menciona que un soldado traspasó el costado de Jesús con una lanza, y que de la herida salió “sangre y agua” (Juan 19:34). Médicamente, esta descripción ha sido interpretada como la perforación simultánea del corazón y del espacio pleural.

Lo más probable es que la “agua” fuera líquido pericárdico o serosidad pleural, acumulada a causa de un edema pulmonar o pericarditis traumática. La sangre correspondería al contenido de las cavidades cardíacas o un hemotórax. Esta evidencia sugiere que la herida fue post mortem o en el momento exacto de la muerte, sirviendo como confirmación médica del fallecimiento.

La mayoría de los crucificados morían en cuestión de horas si eran flagelados antes, como fue el caso de Jesús. Según los relatos, murió después de unas 3 a 6 horas en la cruz, lo cual es coherente con lo que se ha observado en estudios experimentales y análisis forenses. Sin embargo, en crucifixiones sin flagelación previa, las víctimas podían vivir incluso días, razón por la cual se utilizaban técnicas como la fractura de piernas (crurifragium) para acelerar la muerte, impidiendo que el condenado se elevara para respirar.

Desde el punto de vista médico, la muerte de Jesús fue el resultado de una combinación de factores letales:

- Shock hipovolémico por la flagelación.

- Asfixia progresiva por la posición en la cruz.

- Acidosis y desequilibrio electrolítico.

- Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria.

- Posible fallo cardíaco inducido por estrés.

- Confirmación final con herida penetrante en el tórax.

Esta reconstrucción científica no contradice el relato bíblico, sino que lo complementa, ofreciendo una comprensión más profunda de la fisiología detrás de una de las muertes más documentadas de la historia. Lejos de desmitificar, humaniza el sufrimiento descrito en los Evangelios y pone en evidencia la brutalidad sistemática de la crucifixión romana.