Nacido en Massachusetts en 1968 y criado en Oakland (California), Xavier Amin Dphrepaulezz creció en el seno de una familia musulmana con raíces somalíes. Su infancia fue marcada por la violencia doméstica, el aislamiento cultural y una constante sensación de desarraigo Allí comenzó a vender y consumir droga a edad muy temprana, según relató al periódico the Guardian en 2016 “Todos vendíamos droga. Todos llevabamos pistola. Hubo una epidemia de Crack”.

A los 12 años descubrió la música de Prince —y con ella, la posibilidad de inventarse a sí mismo—. Comenzó a tocar instrumentos y a vestirse bien a los 18 años, haciéndose pasar por estudiante de la Universidad de Berkeley. Abandonó su hogar y se sumergió en el inframundo urbano de Los Ángeles en los años 90, donde firmó un contrato millonario con Interscope Records bajo el nombre de Xavier. Pero el éxito nunca llegó: su álbum fue archivado y un accidente automovilístico en 1999 le destrozó la mano derecha, dejándolo en coma durante tres semanas y truncando su carrera.

Lo que podía haber sido su final, se convirtió en una pausa fértil. Pasaron más de una década de silencio, anonimato y trabajos precarios antes de su renacimiento como Fantastic Negrito. Un nombre que suena a pseudónimo de cómic, pero que en realidad contiene una declaración de principios: la fantasía como forma de resistencia negra y el negrito como reapropiación irónica de un término históricamente denigrante.

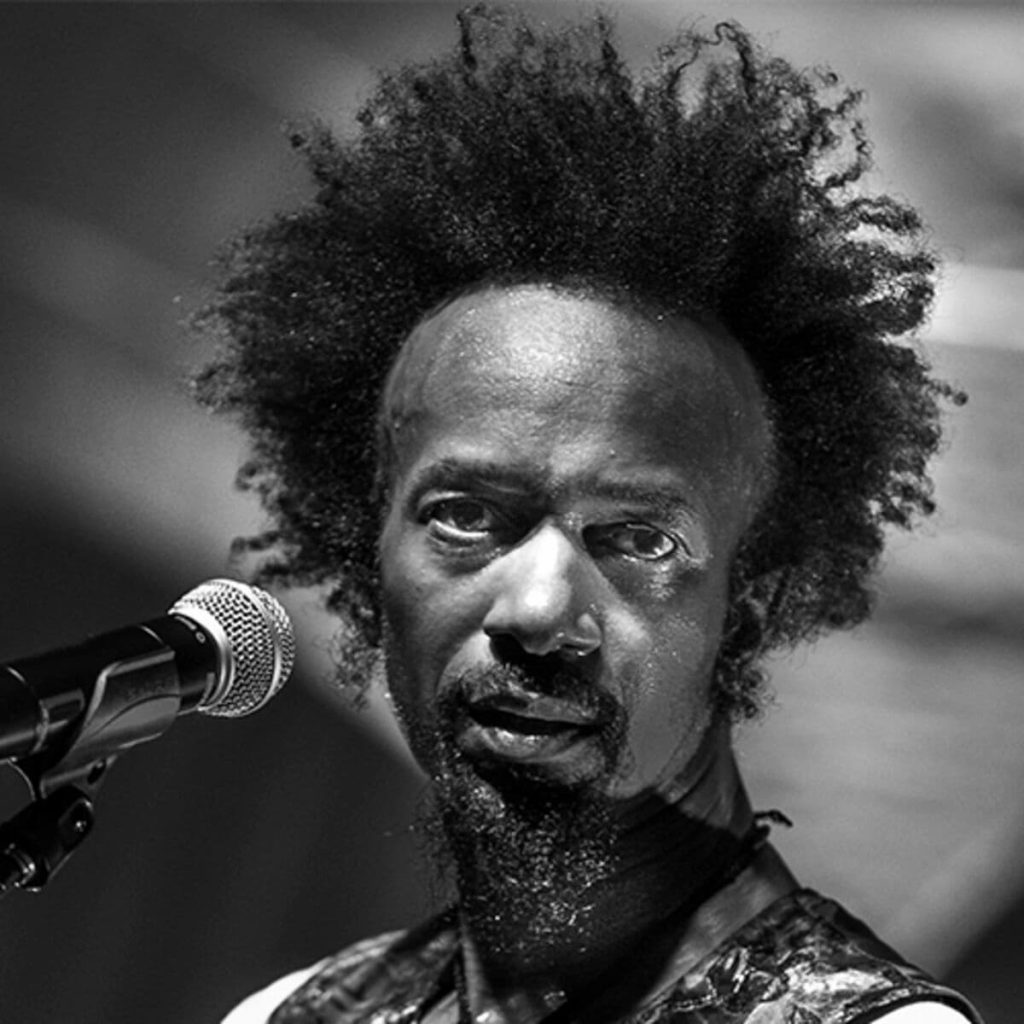

Fantastic Negrito no se limita a interpretar blues: lo subvierte, lo encarna, lo pervierte con la energía del punk y la astucia del rapero. Su álbum debut bajo este alias, The Last Days of Oakland (2016), fue una descarga de protesta y reinvención. Ganador del Grammy al Mejor Álbum de Blues Contemporáneo, el disco es un retrato a quemarropa de una ciudad devastada por la gentrificación, la desigualdad y la violencia racial. Temas como “Working Poor” no son simples crónicas sociales, sino mantras de lucha: con riffs distorsionados y una línea vocal que recuerda tanto a Lead Belly como a Jack White, la canción se convierte en un himno desesperado de quienes lo dan todo y aún así no llegan a fin de mes.

Otro momento clave es “Scary Woman”, donde el groove sucio y arrastrado se combina con una interpretación vocal esquizofrénica, entre el lamento y la carcajada. Aquí emerge una de sus marcas de estilo: el uso de personajes y metáforas alegóricas para hablar de la psique afroamericana contemporánea. La mujer aterradora no es solo una figura sensual y peligrosa, sino una representación del deseo reprimido y del miedo a la libertad.

Con Please Don’t Be Dead (2018), Fantastic Negrito profundiza en la introspección. La portada, con una imagen suya hospitalizado tras su accidente, es ya un manifiesto: este disco es una elegía por los cuerpos negros fracturados. Canciones como “Plastic Hamburgers” son casi panfletarias, con un riff explosivo y una letra que denuncia la cultura del consumo y la violencia de las armas: “Break down these chains / Let’s burn it down.” El tono es mesiánico, pero no dogmático. Lo suyo no es un discurso académico, sino una catarsis emocional que se escupe con furia, humor y ternura.

En “A Boy Named Andrew”, una de sus composiciones más sensibles, se mezcla el piano gospel con una narrativa íntima sobre la pérdida de la inocencia. Aquí el blues no es solo un estilo, sino una forma de contar historias de abandono, redención y búsqueda del padre simbólico. La voz de Fantastic Negrito, siempre al borde del quiebre, actúa como guía espiritual, llevándonos por una travesía emocional que remite tanto a la iglesia negra como al lamento esclavista.

Historia, memoria y desafío

Su obra más ambiciosa hasta la fecha, White Jesus Black Problems (2022), es un disco-concepto basado en su historia familiar real: un romance interracial e ilegal en el siglo XVIII entre una mujer blanca escocesa (su tatarabuela) y un esclavo afroamericano en Virginia. Aquí Fantastic Negrito alcanza una dimensión casi cinematográfica, mezclando spoken word, interludios narrativos, y una paleta sonora más arriesgada, que incluye cuerdas barrocas, armonías vocales al estilo de Curtis Mayfield y estructuras progresivas.

El título del álbum es provocador, y no gratuito. Cuestiona el legado de un cristianismo colonial que bendijo la esclavitud, y contrapone una espiritualidad radicalmente mestiza. En canciones como “They Go Low”, la instrumentación es minimalista, casi susurrada, pero la letra golpea: “History’s a liar / But I believe in love.” El mensaje no es sólo político; es también ontológico: la resistencia es amar, recordar, cantar.

Fantastic Negrito no es cómodo. No busca gustar, ni adaptarse a la industria, ni entrar en las listas de reproducción algorítmicas. Su música tiene algo de rito ancestral y algo de grito urbano. Se lo ha comparado con Nina Simone por su intensidad emocional, con Tom Waits por su teatralidad vocal, y con Gil Scott-Heron por su conciencia crítica. Pero quizás lo más honesto sea decir que es inclasificable.

Lo que define a Fantastic Negrito es su capacidad de traducir la herida en ritmo, el duelo en groove, la desesperanza en un show extático. Sus conciertos son experiencias casi litúrgicas, donde el cuerpo baila mientras el alma se remueve. Y en una época saturada de simulacros y filtros, su autenticidad cruda, imperfecta y ardiente se convierte en una necesidad política y estética.

En el fondo, su propuesta es simple y urgente: volver a escuchar el blues no como una reliquia del pasado, sino como una forma viva de verdad. Porque como él mismo canta, “there’s no truth in the middle / only fear”: No hay verdad en el medio / solo miedo. Fantastic Negrito ha elegido el borde, el riesgo, el exceso. Y ahí, precisamente, es donde florece la música que importa.