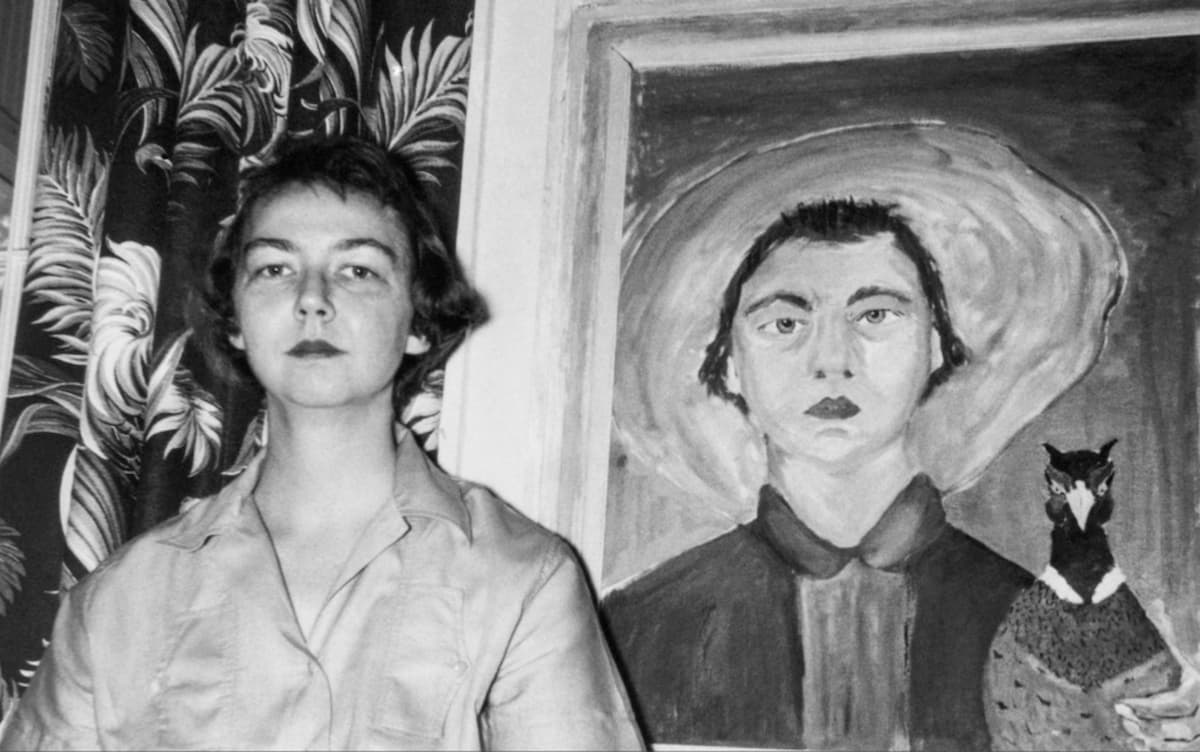

“Expresionismo. Un arte de cine” está organizada junto con la Fundación Friedrich Wilhelm Murnau y el Institut für Kulturaustausch de Tübingen. La exposición reúne 152 piezas: 76 pinturas, esculturas, grabados y dibujos de los grandes maestros del expresionismo alemán, que dialogan con 19 fragmentos fílmicos y 57 fotogramas de once obras maestras del cine expresionista. Este montaje permite al espectador experimentar una suerte de inmersión sensorial donde las fronteras entre disciplinas se desvanecen: las pinceladas se transforman en luces de proyección, y las sombras del celuloide encuentran eco en los trazos convulsos de los lienzos.

El arte total

El expresionismo fue, ante todo, una respuesta visceral a la devastación moral y material de la Europa de entreguerras. Surgido en la Alemania de comienzos del siglo XX, este movimiento se erigió en un grito contra el orden racional y burgués. Su lenguaje visual, dominado por colores violentos, figuras deformadas y perspectivas quebradas, no pretendía copiar la realidad, sino revelar las tensiones internas del alma. Los artistas anhelaban una Gesamtkunstwerk —una “obra de arte total”— donde pintura, escultura, literatura, teatro y cine pudieran coexistir en un mismo impulso creador.

El cine, todavía en su infancia técnica pero en plena ebullición simbólica, se convirtió en el espacio idóneo para materializar esa aspiración. En sus claroscuros y distorsiones, los directores expresionistas hallaron una forma de traducir en imágenes el desasosiego colectivo, la desintegración del individuo y la crisis espiritual de una sociedad herida.

Un legado que sigue proyectando sombras

Más de un siglo después, la estética expresionista sigue irradiando una poderosa influencia. Su imaginario —hecho de torres inclinadas, rostros espectrales y urbes devoradoras— no sólo marcó la historia del arte y del cine del siglo XX, sino que continúa inspirando a creadores contemporáneos como Tim Burton, Guillermo del Toro o el recientemente fallecido David Lynch, herederos directos de esa mirada donde lo grotesco y lo sublime cohabitan.

La exposición propone al visitante una reflexión sobre esa herencia: cómo el expresionismo configuró una forma de entender el mundo y el arte, erigiéndose en un espejo deformante que revela verdades más hondas que la realidad misma.

Tres itinerarios: ruptura, deformación y sueño

El recorrido se articula en tres secciones que trazan un paralelismo entre los conflictos sociales de la época y su representación artística.

- Ruptura / Liberación

La primera parte aborda la tensión entre la asfixia y la emancipación en la Alemania de entreguerras. La inestabilidad política, la inflación, la desigualdad y la polarización ideológica convivieron con una efervescencia cultural inédita. El expresionismo reflejó esa dualidad: la fascinación por la modernidad y, a la vez, su condena.

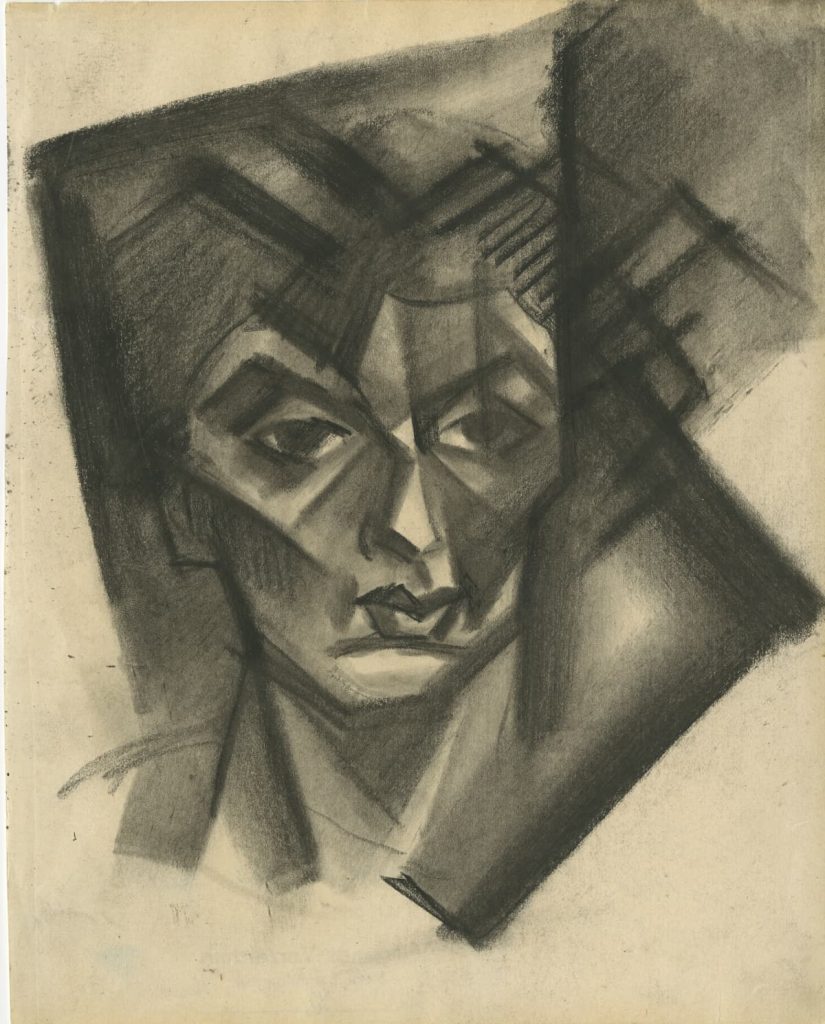

Obras como Metrópolis (calle con fachadas) de Otto Dix (1924/1925) muestran la vitalidad neurótica de las ciudades, mientras que filmes como Dr. Mabuse: El gran jugador (1922), De la mañana a la medianoche (1920) o Nervios (1919) retratan una sociedad que avanza hacia el progreso con la misma energía con la que se precipita al abismo. - Forma / Deformación

La segunda sección se adentra en el territorio de las mutaciones. La forma —ya sea el cuerpo humano, la arquitectura o la identidad— se distorsiona hasta revelar una fractura interior. Esta estética de la deformación, que halló su eco en pinturas como Calle en Soest de Christian Rohlfs (1911), encuentra su correlato cinematográfico en la monumental Metrópolis (1927) de Fritz Lang, donde la geometría de la ciudad se convierte en metáfora de la alienación industrial. - Sueño / Trauma

El último tramo de la muestra conduce al visitante hacia el mundo de las pesadillas. Tras la Primera Guerra Mundial, el arte expresionista se convirtió en un espejo de las heridas invisibles del alma europea. Obras como La danza de la muerte de Eduard Dollerschell (1919) o películas emblemáticas como Nosferatu, una sinfonía del horror (1921) y Misterios de un alma (1926) exploran el inconsciente colectivo de una sociedad traumatizada, donde la sombra adquiere un protagonismo moral y estético.

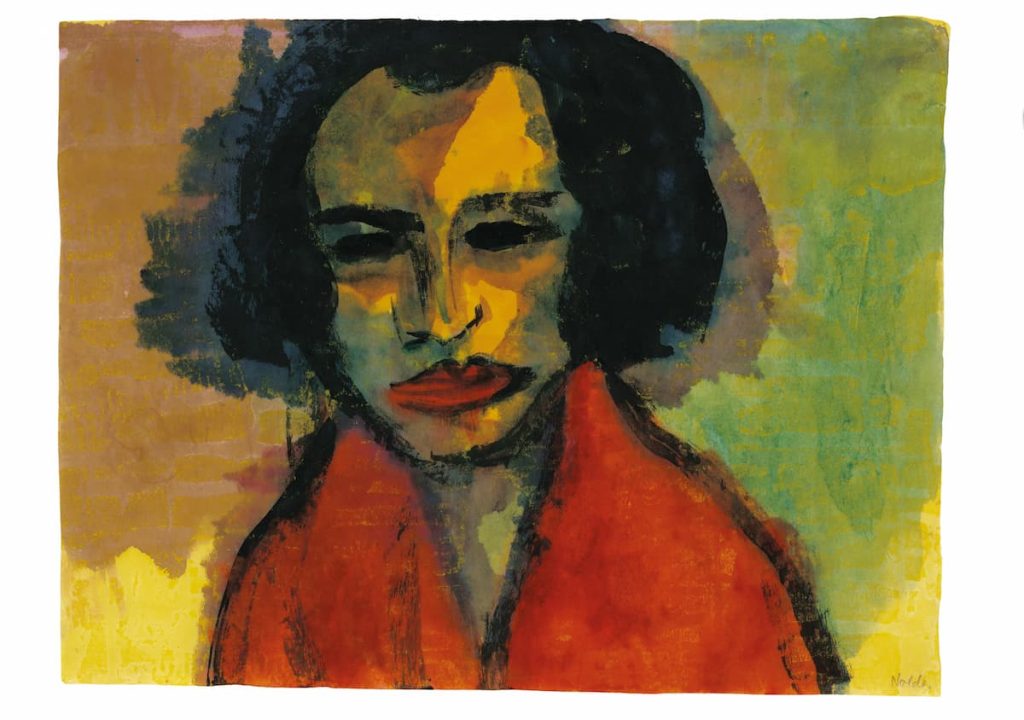

Los nombres y las imágenes del vértigo

El itinerario reúne obras de figuras capitales del movimiento: Ernst Ludwig Kirchner, Franz Marc, Emil Nolde, Otto Dix, George Grosz, Max Beckmann, Käthe Kollwitz, August Macke o Hermann Max Pechstein, entre otros. A ellos se suman fragmentos y secuencias de once títulos esenciales del cine expresionista: El gabinete del Dr. Caligari, Nosferatu, El Golem, Metrópolis, Dr. Mabuse, El último, Las aventuras del príncipe Achmed, Misterios de un alma, Nervios, De la mañana a la medianoche y Sumurun, una noche en Arabia.

Esta conjunción de lenguajes no busca sólo la belleza formal, sino revelar el contexto histórico que los generó: un tiempo en que la tecnología, la guerra y la modernidad desafiaban las viejas certezas, y el arte respondía con una mirada convulsa, crítica y profundamente humana.

Un espejo de nuestra época

Expresionismo. Un arte de cine no se limita a rescatar un episodio estético del pasado; invita a reconocer en él una reflexión vigente sobre el presente. Porque aquella Alemania convulsa, herida por la industrialización y el trauma bélico, no está tan lejos de nuestro mundo saturado de pantallas, crisis e incertidumbres. En ambos casos, el arte actúa como revelador y refugio, como espejo de lo que tememos y anhelamos.

En la Sala Mateo Inurria 2 de la Fundación Canal, con entrada libre, esta exposición ofrece un viaje sensorial y reflexivo a un tiempo donde el cine y la pintura se fundieron para hablar, con una sola voz, de lo que el ser humano esconde detrás de su máscara: la belleza del miedo, la forma del deseo, la geometría del alma.