“Plegarias de resistencia” es la primera gran antología que una institución europea dedica a Carlos Motta (Bogotá, 1978), está comisariada por María Berríos y Agustín Pérez-Rubio y reconoce la relevancia de los proyectos y discursos de Motta en torno a cuestiones de violencia, dominación, religión y política. Residente en Nueva York desde hace años, el artista comenzó su carrera en los noventa y actualmente es un referente internacional de las artes visuales.

El trabajo sólo se entiende desde la mirada comprometida de Motta con los movimientos sociales y políticos, concretamente con la política de la identidad de género y la sexualidad y, sobre todo, con una voluntad tozuda de dar voz a las expresiones disidentes ante los discursos normativos dominantes. Este punto impregna la totalidad de su obra, que pivota sobre dos ejes que dialogan y multiplican las implicaciones del ser disidente: la interseccionalidad y lo queer. “Plegarias de resistencia” recorre más de veinticinco años de práctica del artista en que coexisten sus primeras exploraciones de autorretrato fotográfico con las performances y videoinstalaciones más recientes.

La muestra tiene como eje el rigor en la investigación artística de Motta, en su continuo cuestionamiento del archivo, de sus violencias y silenciamientos, de sus temores y deseos. La obra de Motta atenta contra la imposición de las epistemologías eurocéntricas, desde la conquista y el periodo colonial en América, hasta su propagación en el presente, teniendo en cuenta el legado de la religión como vehículo perpetrador y perturbador de la colonialidad.

La muestra presta especial atención al compromiso del artista con historias políticas, movimientos de justicia social –en las que tiene un especial protagonismo la llamada crisis del vih o sida– y las declinaciones contemporáneas en torno a la fragilidad los cuerpos, tanto en términos de representación colectiva como individual. “Plegarias de resistencia” será una oportunidad única para conocer en profundidad el trabajo de Motta y algunas de las piezas que lo han convertido en un referente tanto artístico como del activismo político, como por ejemplo, Nosotrxs que sentimos diferente (2012); Legado (2019), que reflexiona sobre el impacto del sida; Aire de Vida (2023), una instalación multimedia colaborativa que examina experiencias de marginación y las repercusiones interseccionales del colonialismo; la instalación Cuando deje este mundo (2022), que muestra la performance de un individuo que adopta una estética animal; o Nefandus (2013 – 2014), una trilogía que investiga el homoerotismo prehispánico y colonial. Uno de los tres vídeos, que comparte nombre con la trilogía, forma parte de la Colección MACBA.

Proyectos agrupados sobre cuatro ejes expositivos En la muestra del MACBA, el público encontrará proyectos artísticos distribuidos en cuatro ámbitos.

Primer ámbito.

Queerizar / Cuirizar los relatos coloniales

En esta sección, Motta se sumerge en la historia colonial y en la instrumentalización del cristianismo como herramienta ideológica que oprime a las disidencias sexuales y de género. Varias piezas de la Trilogía Nefandus (2013-2014) –una serie de ensayos fílmicos, fotografías y objetos– exploran la imposición de epistemologías exclusivistas en los cuerpos prehispánicos por parte de la conquista española y portuguesa. Motta reescribe mediante acciones performativas relatos homoeróticos que fueron erradicados, prohibidos o relegados al olvido. Esta «inversión», que propone un nuevo relato sobre las normas occidentales y las cuestiona, subraya y contrarresta la ocultación y silencio al que fue relegada la homosexualidad de las culturas prehispánicas. Lo vemos en Hacia una historiografía homoerótica (2014) que, en un formato museístico, expone miniaturas escultóricas de oro y tumbaga que representan actos sexuales homoeróticos. Además, estas obras revelan tensiones sexuales latentes y contradicciones en el seno de la doctrina católica. En Réquiem. Mundo invertido (2016), el artista presenta su propio cuerpo queer/cuir «invertido» en una videoperformance de autoafirmación en la que conecta con un legado de represión e imposición de sexualidades, y deseos, condenados a los márgenes por la religión. Desde sus primeras obras de finales de los años noventa, Motta ha transitado por la realidad personal y política de ser un artista colombiano residente en los Estados Unidos, un país que, con el objetivo de garantizar su hegemonía política y militar en gran parte del planeta –sobre todo en Latinoamérica–, ejerce sistemáticamente la fuerza bruta y la represión tanto sobre quienes viven dentro como fuera de sus fronteras.

Segundo ámbito

Cuerpos desviados

A lo largo de su trayectoria artística, Motta ha examinado el cuerpo como un campo de conocimiento en relación con las políticas sexuales y de género. El documental experimental e instalación multimedia Nosotrxs que sentimos diferente (2012) interroga el concepto de democracia a través de las perspectivas críticas de modos de ejercer ciudadanía tradicionalmente «marginadas». El artista investiga cómo la noción de diferencia en el marco de las comunidades LGTBIQ+ se promulga y concibe como un proceso político de transformación social, tras décadas de disidencia sexual y luchas por la liberación. Por ello, la obra de Motta incluye diversos relatos, iconografías, testimonios y símbolos de los movimientos queer/cuir desde la década de los sesenta hasta la actualidad. En el pasillo del museo, una serie de obras rinden tributo al legado queer/cuir de sostener espacios de acción y transformación del cuerpo social y político. En diálogo con activistas, académicos, artistas y testimonios personales, Motta pone de relieve el relato colectivo de quienes son percibidos como desviados o enfermos, así como de los cuerpos vih+. Varias obras, como la videoperformance Legado (2019), conmemoran y rastrean las historias de vidas perdidas a la epidemia del vih/sida, pero también el agotamiento y la resistencia de quienes sostuvieron esa lucha compartida. En la pared del corredor destaca El vacío (2020) con sus dos grandes triángulos, inversiones del emblema de estigmatización gay, un contramonumento que celebra las comunidades de revuelta y emancipación queer/cuir.

Tras las dos grandes pandemias que en el pasado reciente penetraron en tantos de nuestros cuerpos, la obra de Motta es un presagio que resuena con fuerza. Planteando preguntas incisivas en torno a la fragilidad y la política de los cuerpos enfermos, pone el foco en las diversas formas de duelo, rebelión y cuidados mutuos como espacios comunales de aprendizaje, resistencia y solidaridad.

Tercer ámbito

Actos de fe y el amor como resistencia

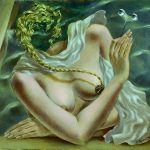

Las estrategias de reescritura y conjuro queer/cuir se activan en estas fotografías, performances y videoinstalaciones que examinan el peso de los archivos coloniales en los cuerpos disidentes. Varias piezas abordan las clasificaciones reduccionistas que, durante la colonización de las Américas, las instituciones legales, religiosas y médicas impusieron a las personas que calificaron como desviadas. En obras como Corpo Fechado. El trabajo del diablo (2018), que narra la historia de un esclavo a quien la Inquisición de Lisboa culpó de sodomía y brujería, Motta reflexiona sobre cómo estas instituciones y sus categorizaciones moldearon el pensamiento contemporáneo sobre la sexualidad y los cuerpos, y sobre cómo tales categorías siguen determinando qué se considera aceptable o intolerable y qué comportamientos se juzgan como buenos o malos. Reanimando las historias proscritas de los blasfemos –sodomitas y «hermafroditas»–, Motta actúa contra la supresión de relatos contranormativos de amores y deseos desobedientes. En Deseos las experiencias de amor entre mujeres en tiempos y geografías distantes entre sí se yuxtaponen para narrar la historia de una manera no lineal ni hegemónica. El artista investiga las iconografías y representaciones de las sexualidades que se aproximan a lo mágico, visionario o demoníaco. Tradicionalmente, la Iglesia ha utilizado la figura del demonio como un ángel caído para representar sexualidades heréticas en pinturas y esculturas. Nosotrxs el enemigo (2019) es una acción de insolencia escultórica que materializa esas fantasías religiosas en un pequeño ejército de demonios. Mientras que Escena de duelo (2022) utiliza dibujos como partitura performativa para, de forma lúdica y subversiva, reapropiarse de esta imaginería en una fabulación afirmativa que moviliza más allá de lo normativo, biológico o binario. El artista va penetrando en un terreno de fluida indeterminación o bien retoma aspectos relacionados con la fuerza libidinal y la autodeterminación. Esta última sección, que abarca algunas de las obras más tempranas del artista, tensa y transgrede los límites del cuerpo libidinal y se aventura en universos de autodeterminación más allá de lo humano. En fotografías en blanco y negro de finales de los noventa, el joven artista interpreta para la cámara escenas en las que se transforma en personajes ficticios que evocan a figuras híbridas animal-humano o bien a seres momificados y monstruosos. Motta expone la fragilidad del cuerpo y la memoria corpórea de la enfermedad, por ejemplo, poniéndose la peluca que llevó su madre cuando se hallaba en fase terminal. El escenario, la ropa, el maquillaje, su propio género y su propia sexualidad: todos estos elementos funcionan como utilería transformadora. Cada una representa una aproximación liminal a lo brutal, lo irracional o lo poshumano. Estas piezas constituyen una cándida premonición de exploraciones artísticas de la transformación corpórea, desarrollada en trabajos posteriores como Cuando deje este mundo (2022), un relato de transición radical, en que se busca abandonar por completo el estadio humano.

Prácticas que transgreden las epistemologías occidentales también están presentes en la instalación: Aire de vida (2023), cuyos cantos, relatos y esculturas aluden a nociones inherentes a las cosmogonías indígenas ancestrales de la Amazonia colombiana. En una invocación a los vínculos entre seres vivos e inanimados, esta obra, como muchas otras en la trayectoria de Motta, señalan prácticas que se ocupan de la vida que nos rodea y nos conectan en una red orgánica, protectora e interespecie de conocimientos y maneras de ser colectivas.

Cuarto ámbito

Mundos transliminares

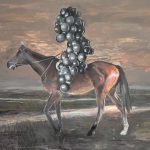

Esta última sección, que abarca algunas de las obras más tempranas del artista, tensa y transgrede los límites del cuerpo libidinal y se aventura en universos de autodeterminación más allá de lo humano. En fotografías en blanco y negro de finales de los noventa, el joven artista interpreta para la cámara escenas en las que se transforma en personajes ficticios que evocan a figuras híbridas animal-humano o bien a seres momificados y monstruosos. Motta expone la fragilidad del cuerpo y la memoria corpórea de la enfermedad, por ejemplo, poniéndose la peluca que llevó su madre cuando se hallaba en fase terminal. El escenario, la ropa, el maquillaje, su propio género y su propia sexualidad: todos estos elementos funcionan como utilería transformadora. Cada una representa una aproximación liminal a lo brutal, lo irracional o lo poshumano. Estas piezas constituyen una cándida premonición de exploraciones artísticas de la transformación corpórea, desarrollada en trabajos posteriores como Cuando deje este mundo (2022), un relato de transición radical, en que se busca abandonar por completo el estadio humano.

Prácticas que transgreden las epistemologías occidentales también están presentes en la instalación Jjagɨyɨ: Aire de vida (2023), cuyos cantos, relatos y esculturas aluden a nociones inherentes a las cosmogonías indígenas ancestrales de la Amazonia colombiana. En una invocación a los vínculos entre seres vivos e inanimados, esta obra, como muchas otras en la trayectoria de Motta, señalan prácticas que se ocupan de la vida que nos rodea y nos conectan en una red orgánica, protectora e interespecie de conocimientos y maneras de ser colectivas.

Programa público y publicación

Con motivo de la exposición, el museo acogerá una nueva edición de La Internacional Queer/Cuir: un ciclo de debates, conferencias, arte en vivo, música y performance que se presentará en el MACBA bajo la coordinación del área de programas públicos. La pandemia del vih y el sida en el pasado y el presente, con el foco puesto en las perspectivas del sur global, serán el hilo conductor. El programa, comisariado por Carlos Motta en colaboración con el Equipo Re (Aimar Arriola, Nancy Garín y Linda Valdés), tomará la forma de un encuentro de cuerpos queer y colectivos disidentes para repensar los relatos sobre la pandemia de vih/sida en el presente, más allá de los relatos hegemónicos centrados en los años ochenta y noventa en Estados Unidos, poniendo énfasis en cambio en las perspectivas locales y las experiencias del sur global. El programa nos invitará a imaginar otras historias y narraciones sobre la crisis del sida y las políticas de la salud desde una perspectiva interseccional y decolonial que coge distancia respecto de la historiografía hegemónica del norte global y crea alternativas locales centradas en especificidades de contexto. Por otra parte, también se editará una publicación que recogerá las aportaciones de las ocho ediciones anteriores de La Internacional Queer/Cuir y del nuevo simposio que se hará a raíz de la exposición en Barcelona. Esta edición verá la luz al final de la exposición.

Biografía Carlos Motta

La práctica artística multidisciplinar de Carlos Motta (1978, Colombia) documenta las condiciones sociales y las luchas políticas de las comunidades de minorías sexuales, étnicas y de género con el objetivo de desafiar los discursos normativos mediante actos de autorrepresentación. Motta ha realizado exposiciones retrospectivas en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) (2023), The Wexner Center for the Arts, Columbus (2022), el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) (2017) y Röda Sten Konsthall, Gotemburgo (2015). Su obra ha sido incluida en importantes exposiciones colectivas, bienales y festivales de cine como Foreigners Everywhere, Biennale di Venezia (2024); Scientia Sexualis, Pacific Standard Time (PST) en el Institute of Contemporary Art (ICA), Los Ángeles (2024); Signals: How Video Transformed the World en el Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York (2023); Film Festival Oberhausen (2023); Is it morning for you yet?, 58ª Carnegie International (2022); Film at Lincoln Center’s Art of the Real (2021); The Crack Begins Within, 11ª Bienal de Berlín de Arte Contemporáneo (2020); Home is a Foreign Place, Metropolitan Museum of Art, Nueva York (2019); When Home Won’t Let You Stay, Institute of Contemporary Art (ICA), Boston; Incerteza Viva, 32ª Bienal de São Paulo (2016); Rotterdam Film Festival (2016, 2010); A Story Within A Story, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Gotemburgo (2015); Burning Down the House, X Bienal de Gwangju (2014); Toronto International Film Festival (2013); Le spectacle du quotidien, X Bienal de Lyon (2010), entre muchas otras. Motta ha recibido becas, premios y reconocimientos como el Artist Impact Initiative x Creative Time R&D Fellowship (2023), una Penn Mellon Just Futures Initiative Grant (2023), una beca del Rockefeller Brothers Fund (2019), el Vilcek Foundation Prize for Creative Promise (2017), el PinchukArtCentre’s Future Generation Art Prize (2014) y una beca Guggenheim (2008). Su obra forma parte de colecciones permanentes del Metropolitan Museum of Art, el Museum of Modern Art (MoMA), el Guggenheim Museum, el SFMOMA, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, el Centre Pompidou en París, entre muchas otras.

Biografía de María Berríos

Es socióloga, editora y curadora, su trabajo se enfoca en arte y cultura contemporánea en América Latina, y más allá, con especial interés en experimentos culturales colectivos y movimientos del Tercer mundo entre los 60 y 70. Es cofundadora del colectivo editorial vaticanochico y ha sido profesora invitada en múltiples instituciones académicas, culturales y autogestionadas en Europa y América Latina. Entre sus curadurías destacadas están Desvíos de la deriva en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2010) con Lisette Lagnado, El cuerpo del arquitecto no es el de un solo hombre en el MAVI (2017) con Amalia Cross, la 11a Bienal de Berlín: The Crack Begins Within (2020-21) comisariada junto a Renata Cervetto, Agustín Pérez Rubio y Lisette Lagnado, y En la selva hay mucho por hacer, Museo de la Solidaridad Salvador Allende (2022-2023). Actualmente es directora de Conservación e Investigación del MACBA. Biografía de Agustín Pérez Rubio Agustín Pérez Rubio (Valencia, 1972) es un historiador, comisario e investigador con una amplia experiencia curatorial y cerca de doscientas exposiciones en museos e instituciones de América Latina y Europa. Primer comisario invitado a Plataforma, Guadalajara, México desarrollando el ciclo expositivo: Una conciencia situada de habitar la tierra. Es el comisario del Pabellón Español en la 60a Biennale di Venezia con el proyecto Pinacoteca Migrante de la artista Sandra Gamarra Heshiki (2024). Fue comisario —junto a María Berríos, Lisette Lagnado y Renata Cervetto— de la 11a Bienal de Berlín: The Crack Begins Within (2018-20). Antes, fue el comisario del Pabellón de Chile en la 58a Exposición Internacional de Arte de La Biennale di Venezia con el proyecto Altered Views de la artista chilena Voluspa Jarpa (2019); director artístico del MALBA (Buenos Aires, 2014-18); y comisario jefe y director del MUSAC (León, 2003-13). Fue miembro del Consejo de la Bienal de Estambul (2017-22) y continúa de manera activa su trabajo en el Consejo del CIMAM (2016-presente). Ha formado parte de importantes comités curatoriales de colecciones y asesoramiento de museos como el Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart, Berlín; la TATE, Londres; el MALBA, Buenos Aires; el FRAC Piamonte, Turín; el MALÍ, Lima; Schwules Museum, Berlin, y el MUSAC, León, entre otros. Ha sido distinguido como profesor invitado en el Institut fur Kunst im Kontext (Universitat der Kunste Berlin, 2019-20) y en otras universidades y centros de estudios internacionales.

Acerca del museo MACBA: https://www.macba.cat/es/