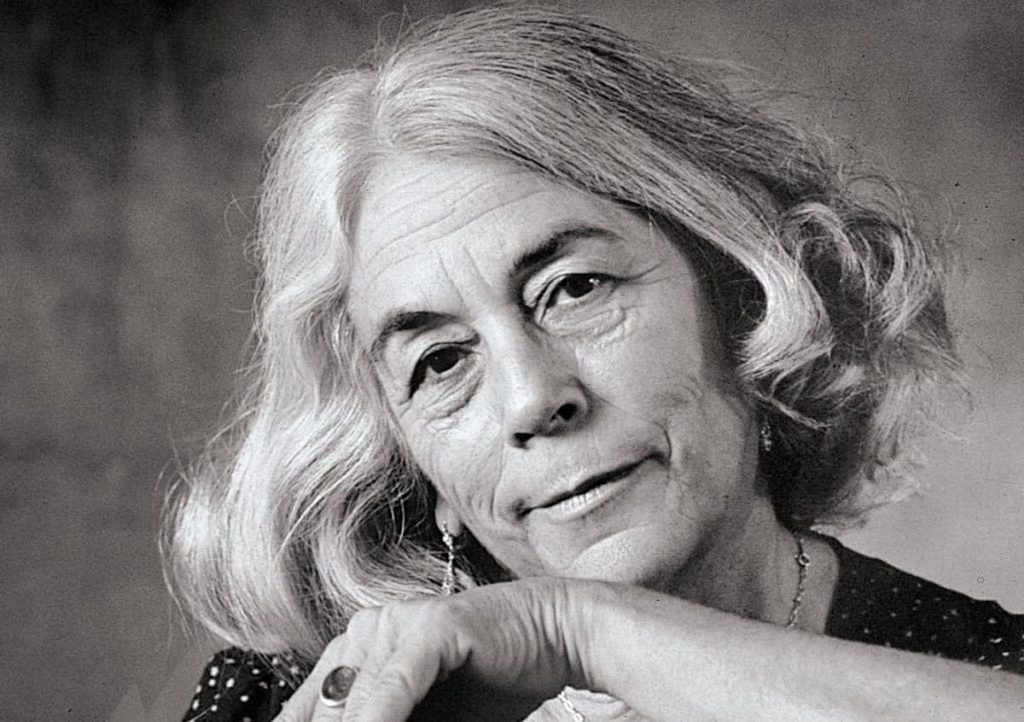

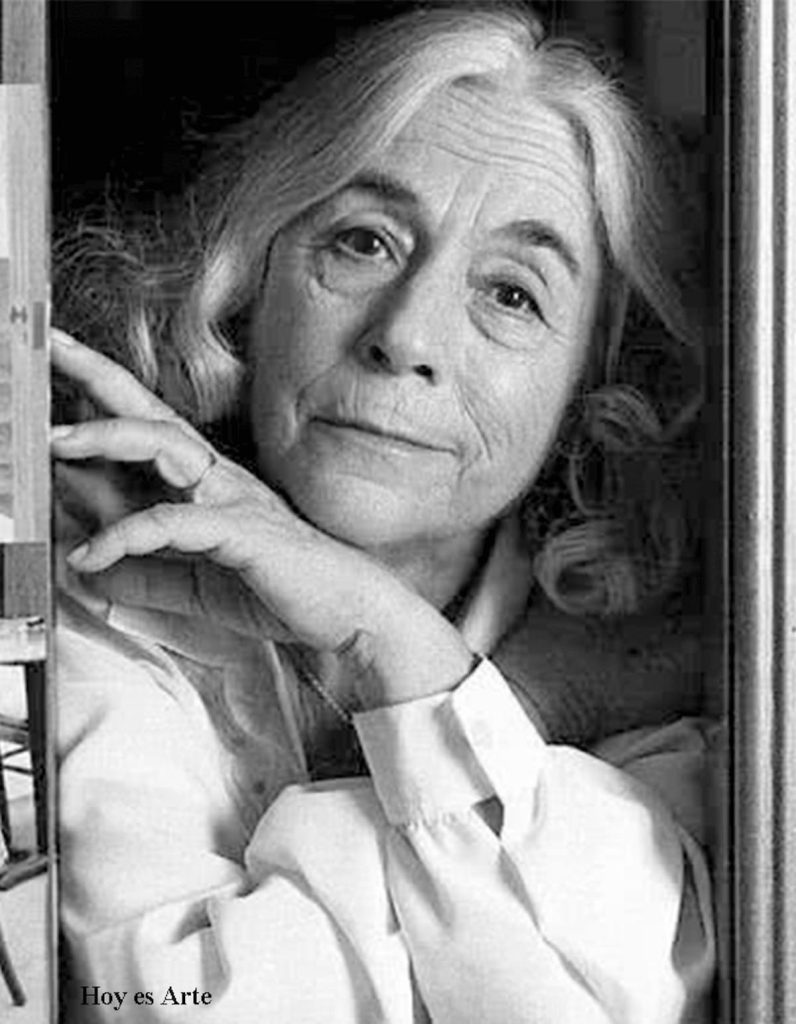

Uno de los elementos fundamentales de la obra de Carmen Martín Gaite es su atención a la memoria subjetiva. Lejos de la cronología histórica, la autora elabora un mapa de emociones y pensamientos íntimos, donde los personajes —especialmente mujeres— reconstruyen su vida desde el recuerdo, el fragmento y la palabra interior. Obras como Entre visillos (1958) y Retahílas (1974) no solo abordan el silencio impuesto a la mujer, sino también la manera en que ese silencio se convierte en un lenguaje cifrado, en un discurso alternativo al del poder dominante.

El valor de la introspección en Carmen Martín Gaite no es un mero rasgo estilístico, sino una estrategia política. En una época donde la esfera pública estaba vedada para muchas mujeres, escribir desde la intimidad era un acto de subversión. La melancolía, el tedio y la observación minuciosa del entorno doméstico se transforman en mecanismos de desestabilización del relato oficial de la España franquista. Sus protagonistas no luchan con banderas ni proclamas, pero su inconformismo silencioso constituye una denuncia poderosa contra el orden patriarcal.

Aunque su estilo no es abiertamente panfletario ni militante, la obra de Martín Gaite está profundamente atravesada por una crítica al autoritarismo moral y social que impuso el franquismo. En Entre visillos, la vida en provincias se presenta como un universo asfixiante donde reina la hipocresía, el qué dirán, la obediencia sin reflexión. Las jóvenes protagonistas son sujetas a un aprendizaje afectivo que las prepara para el matrimonio y la abnegación, pero su rebeldía latente, sus silencios cómplices y su búsqueda de sentido configuran una conciencia política soterrada.

Carmen Martin Gaite no apuesta por una épica revolucionaria aunque la ansíe , sino por una política de lo cotidiano como labor necesaria de una escritora que se nutre de las cotidianidades para crecer en su inconmensurable valor . Martín Gaite desconfía del discurso heroico y pone su atención en los mecanismos culturales que sostienen la opresión: el lenguaje, la educación, las relaciones afectivas. En Usos amorosos de la postguerra española (1987), obra ensayística de gran calado, disecciona con agudeza los modelos amorosos impuestos a las mujeres en la posguerra, desmontando la mitología del sacrificio femenino con una ironía afilada. Lo que parece una crónica sociológica es en realidad una radiografía cultural de la dictadura y su persistencia en las mentalidades.

Más allá de la crítica social, la obra de Martín Gaite se adentra en los territorios más complejos de la subjetividad. Sus personajes padecen una forma de desajuste estructural: se sienten fuera de lugar, alienados, atrapados en una realidad que no les ofrece sentido. La angustia existencial, la sensación de encierro, la imposibilidad de comunicar son constantes en su narrativa. El cuarto de atrás (1978) eleva esta temática a una categoría simbólica: el cuarto cerrado, oculto, representa tanto el inconsciente como el pasado reprimido, y se convierte en metáfora de la memoria colectiva y personal.

El “cuarto de atrás” también es una imagen de la mujer escritora: un espacio secreto donde se conjugan imaginación, deseo, y palabra propia. En esta novela —una de las más innovadoras de la transición— Martín Gaite fusiona autoficción, ensayo, sueño y diálogo con un misterioso interlocutor. A través de este procedimiento metaliterario, cuestiona las fronteras entre realidad y ficción, pero también entre lo dicho y lo callado, entre la historia pública y la experiencia privada. El resultado es una escritura que, sin dejar de ser literaria, es profundamente filosófica: busca darle sentido al caos de la vida desde una óptica crítica y lúcida.

Más de dos décadas después de su muerte, la obra de Carmen Martín Gaite continúa interpelando al presente. En un momento donde el feminismo ha vuelto al centro del debate público, su mirada sobre la mujer no como víctima pasiva, sino como sujeto que piensa, duda y se repliega sobre sí mismo, sigue siendo profundamente vigente. Su desconfianza hacia las etiquetas, su necesidad de “buscar interlocutor”, como ella misma afirmaba, nos recuerda que el pensamiento crítico no puede cristalizar en dogmas.

En un mundo hiperveloz, su reivindicación del tiempo lento, de la conversación como forma de conocimiento y de la escritura como refugio existencial adquiere un valor político inusitado. Frente a la lógica del espectáculo y del algoritmo, Martín Gaite defiende la escucha, la introspección, la ternura. Frente al grito, el susurro.

Asimismo, su tratamiento de la soledad —no como vacío, sino como espacio de encuentro consigo misma— resuena con las generaciones actuales que experimentan una profunda crisis de vínculos en medio de la hiperconectividad. Leerla hoy es una forma de volver a pensar lo íntimo como espacio de resistencia frente a la colonización emocional del neoliberalismo.

La grandeza de Martín Gaite reside en su capacidad para narrar lo marginal sin grandilocuencias. Su obra no busca deslumbrar ni epatar, sino desenterrar capas de sentido allí donde parece que no hay nada: en una conversación anodina, en una carta no enviada, en un recuerdo borroso. Es una literatura de lo mínimo, pero no de lo menor.

En su escritura conviven la niña curiosa, la mujer crítica, la ensayista sagaz y la novelista metafísica. Fue capaz de tender puentes entre la historia y la imaginación, entre la psicología y la política, entre la experiencia femenina y el lenguaje como forma de emancipación.

En tiempos de ruido y superficialidad, volver a Carmen Martín Gaite es una forma de ensayar otra forma de habitar el mundo: más atenta, más profunda, más humana. Sus personajes no han dejado de hablarnos; somos nosotros quienes, quizá, hemos olvidado escuchar.