Nos gustaría hacer una especie de bosquejo sobre su vida, centrándonos en tu última novela: La invención de las cosas. Si le digo la palabra México, si indago sobre las reminiscencias de su infancia que han conectado con su labor como narrador, como escritor, ¿Qué me diría?

Bueno, yo pasé toda mi infancia y parte de mi juventud en México, y pues recordaría sobre todo que la hora de la comida en mi familia era muy importante para mi padre, cuyo carácter estricto exigía estar todos alrededor de la mesa, a las dos de la tarde, bajo una condición ineludible. Él era médico, pero le interesaba mucho el mundo de la cultura en general y de la historia en particular. Entonces a la hora de la comida siempre nos contaba una novela de las que él le había gustado leer, sobre todo literatura francesa e italiana, o nos contaba fragmentos de la historia del mundo, a veces de la Revolución Francesa, a veces del Imperio Romano, en definitiva, de lo que se le iba ocurriendo. Y yo creo que ese contar historias de mi padre a la hora de la comida es lo que terminó provocando que a mí tal fascinación que terminé irremediablemente convirtiéndome en escritor.

Tu trayectoria como escritor tuvo un punto álgido con la generación del crack, de la cual fuiste miembro fundador, que se nutría de cierta manera gracias a las raíces del boom americano, del post-boom americano, y me pareció muy interesante leyendo un poquito sobre ti, este tema. ¿Qué nos podrías contar de esa experiencia?

Pues sí, en efecto para nosotros fue muy importante. Éramos cinco escritores jóvenes en ese momento, que en el año 94 nos reunimos y vimos que habíamos tenido ideas semejantes en torno a la literatura y sobre el estado de la literatura en ese momento. Todos admirábamos enormemente al boom y a García Márquez, pero al mismo tiempo nos parecía que había una especie de obligación del escritor latinoamericano de repetir los mismos patrones del realismo mágico que García Márquez ya había llevado a su culminación. Nos parecía que había que salir de ahí y volver a buscar otras maneras de contar historias más ambiciosas, más globales, que un latinoamericano pudiera escribir sobre cualquier tema posible como un escritor de cualquier otra parte. Entonces creamos este grupo en el 2004, lanzamos un manifiesto en el 2006 que fue muy polémico. Publicamos varias novelas al amparo del nombre de novelas del crack. Usamos esa onomatopeya inglesa para que se pareciera un poco a Boom, que eran nuestros maestros. Pedro Ángel Palou, Ricardo Chávez, Ignacio Padilla, que desafortunadamente falleció hace unos años en un accidente automovilístico, Eloy Urroz y yo asumimos con gran responsabilidad creativa la fundación de este grupo. Los demás seguimos siendo amigos. Ricardo Chávez también vive en Madrid. Eloy volvió a vivir a México después de 25 años en Estados Unidos. Pedro Ángel, al revés, después de estar mucho tiempo en México, se fue a vivir a Estados Unidos. Pero seguimos estando en contacto y sigue siendo muy importante para nosotros, intercambiar ideas, novelas y proyectos.

Tu labor como escritor es prolífica. Es impresionante tu trayectoria que incluye más de 15 novelas, varios ensayos y cuentos de un poderoso estilo narrativo. ¿Cómo te enfrentas a la página en blanco? ¿Dónde nace tu creatividad?

Pues no sé exactamente. Yo creo que tiene que ver con esta formación en mi casa, de que a mi padre, siendo médico, le interesaban tantos temas. Le conmovía mucho la música, el arte, la literatura, la historia. Esa gran influencia de mi progenitor despertó y encumbró una gran fascinación en mí, sobre todo a la hora de tener una curiosidad insaciable hacia muchos temas. Cuando descubrí la literatura, gracias a Eloy Urroz y a Ignacio Padilla, estos amigos del crack, cuando teníamos 16 años en el momento que nos conocimos, me pareció que por medio de la escritura podía explorar muchos otros temas posibles y vivir muchas otras vidas posibles. Y a partir de ahí, yo creo que surgió mi pasión por hacerlo y desde entonces no me detengo y siempre estoy de un proyecto a otro. A veces novela, a veces ensayo, a veces teatro, a veces cuento.

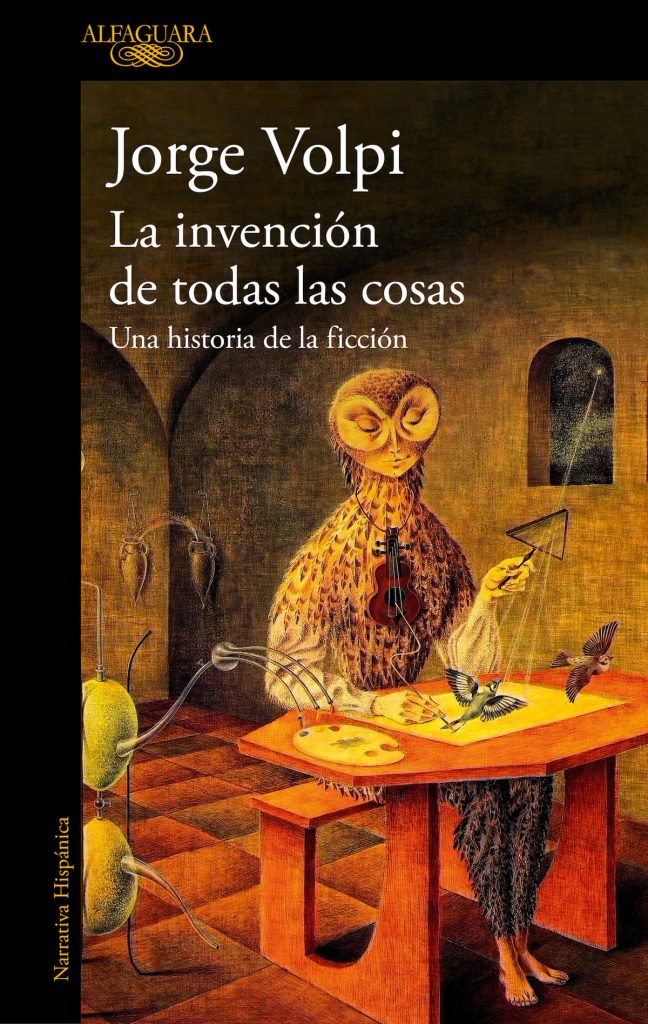

Tu última novela La invención de todas las cosas, es un compendio histórico sobre la ficción, desde un punto de vista vanguardista y científico, una especie de laboratorio de ideas que ilumina entresijos que pocos narradores especialistas han abordado a lo largo de la historia del arte. ¿Cómo fue el proceso de gestación de dicha obra?

Bueno, para mí es un libro importante. Es el libro más largo que he escrito en mi vida. Es un compendio extenso, donde condenso todo lo que he pensado en torno a la ficción, al arte de hacer historias y la manera en que los seres humanos nos dotamos de historias y de ficciones para todo. Nuestra vida está llena de ficciones. Probablemente nosotros mismos también somos una ficción de nuestro cerebro. La identidad es una ficción. Las ideas que tenemos en torno a la religión, a la política, a la sociedad, a la familia, al amor. Y desde luego las distintas disciplinas artísticas son formas de la ficción diferentes. Me parecía interesante hacer al mismo tiempo una suerte de historia de la ficción, una teoría de la ficción guiada por una realidad ficcionada. Que al abordar el arte de la invención también se mostrara un poco de ficción. Y pues ir tratando de entender la importancia de tal hecho para el ser humano.

¿Qué relación hay entre la ficción y la neurociencia?

Eso viene ya un poco desde antes. Antes de este libro escribí un ensayo mucho más breve, que es el germen de este, que se llama Leer la mente: el cerebro y el arte de la ficción. Desde entonces y hace muchos años me interesa la neurociencia y tratar de entender cómo funciona el cerebro humano cuando produce ficciones o cuando consume o está frente a ficciones. Y a partir de ese ensayo sobre neurociencia surgen todas estas otras preguntas en torno a la naturaleza de la ficción, a cómo nos enfrentamos al mundo, cuál es la relación entre ficción y realidad, entre verdad y mentira, que van a terminar luego extrapolándose a La invención de todas las cosas.

Hilando un poco a través de la ficción cinematográfica, he de reconocer el privilegio de haber leído el artículo que publicaste en la tribuna de El País, Emilia Pérez, o la redención del cliché, una crítica constructiva que nos invita a la reflexión sobre distintas problemáticas de nuestra sociedad actual. ¿Cómo podría la cultura y el arte contemporáneo romper con los clichés que llevan a la discriminación de género, identidad sexual u origen étnico?

Claro, es que los clichés son justamente ficciones como petrificadas. Después de que creamos una ficción sobre quién es el otro, la petrificamos y hacemos como que siempre va a ser así, y no que las ficciones en realidad son móviles, cambiantes, complejas y llenas de claroscuros. El cliché fija una sola ficción y asume que con esa ficción es posible desvelar cómo funciona cierto mecanismo. Y eso tiene mucho que ver, por supuesto, con todas las distintas variedades de la discriminación. Es asumir que las pequeñas diferencias son mucho más importantes que las enormes similitudes que hay entre los seres humanos, que el color de la piel, la identidad sexual, las creencias, a veces también el tamaño, el peso, son motivos para discriminar a los otros y no considerarlos completamente humanos. Yo creo que una de las funciones de la literatura es justamente tratar de desmenuzar esos clichés y tratar de romperlos para advertir la complejidad de las ficciones que nos rodean y no de estas ficciones que, insisto, son como si fueran monolitos que nos dicen los mexicanos son así, los hombres son así, las mujeres son así, los españoles son de una manera, los mexicanos de otra, y que son construcciones demasiado artificiales que enmascaran ficciones mucho más complejas.

¿Qué valoración haces del desarrollo de la ficción en el ámbito de la cultura y el arte en México?

Bueno, por supuesto, digamos, cuando ahí hablamos de arte latinoamericano-mexicano tiene que ver también con la construcción de esa identidad, de qué significa que o un artista o el arte sea mexicano o latinoamericano o global, occidental o ninguna de estas cosas. Y ahí otra vez, pues, la historia del arte está llena también de estas ficciones de identidad para tratar de diferenciar una cierta práctica o una cierta forma de hacer arte de otras. Y siempre es interesante. Ahora, el arte mismo reflexiona constantemente en torno a todas estas ideas.

¿Qué papel deben jugar las instituciones públicas a la hora de apoyar el desarrollo de los paradigmas de la ficción en el ámbito del arte y la cultura contemporánea?

Bueno, yo creo que la ficción no es que sea positiva. Por eso este libro no es, como me han dicho alguna vez, una defensa de la ficción. Las ficciones también pueden ser muy negativas. Son esas ficciones justamente que justifican la inequitativa distribución del poder que hay en el mundo, las guerras, las masacres, la barbarie. Entonces, por lo tanto, yo creo que nuestras sociedades, las instituciones públicas y en general todos, debemos afianzar aquellas ficciones que, en contra de reforzar nuestros lados más violentos, refuerzan nuestros lados más cooperativos. Las ficciones que hablan justamente de humanidad, de hermandad, de esperanza, de comunión, de diálogo.

Recientemente has asumido la gestión del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque. ¿Cómo surgió la idea?

Bueno, justo terminó mi periodo en la UNAM, donde llevo ya varios años trabajando, en los últimos tres años aquí en Madrid, como director de su oficina en España. Y para mí, programar es lo que más me gusta hacer, además de escribir. He desarrollado mi labor como como gestor cultural en muchas partes, en el Instituto de México en París, en el Canal 22, que es el canal cultural de México, en el Festival Internacional Cervantino y en la propia UNAM, cuando fui vicerrector de Cultura. Así que ahora para mí se abría esta oportunidad de hacer gestión cultural en España, que es mi otro país, con el que tengo una relación ya muy larga y muy profunda de muchas maneras. Estoy muy entusiasmado y muy contento de empezar ya muy pronto a trabajar en Condeduque Madrid.

¿Qué retos tienes por delante?

Son muchos los retos. Es un centro muy interesante, un centro de cultura contemporánea, con una programación muy diversa, donde caben todas las disciplinas artísticas, que yo quisiera todavía ampliar un poco más, consolidar lo que se ha hecho hasta ahora, darle un enfoque mayor latinoamericano, que por supuesto es parte de, yo creo, la manera como me eligieron para estar también ahí. Mi objetivo es tratar de que sea un espacio vivo y dinámico, un laboratorio de pensamiento y de arte, abierto a Madrid, a España, a la comunidad hispanoamericana y en general al mundo.

¿Cómo valoras el panorama político actual?

Bueno, pues muy arduo, es un año muy complejo. Trump acaba de asumir el poder, y eso es una de las mayores amenazas para la estabilidad del mundo que han ocurrido en los últimos tiempos. Vivimos una época de enorme crispación, de ficciones enfrentadas por completo, de incapacidad de diálogo y de escuchar al otro. O sea, más que una época en donde cada quien tenga un punto de vista distinto y por lo tanto, sea un periodo un poquito relativista, estamos viviendo lo contrario que enraíza con un regreso a lo teológico, donde uno se asume parte de una suerte de iglesia llamada ideología o partido político, o líder al que afiliarse, y ya no importa lo que este diga, da igual si son mentiras o medias verdades. Respiramos una cultura de la desinformación que favorece a los propios centros de poder que la generan. Estamos polarizados y cancelamos al que no piensa como nosotros. La cancelación es tan extrema que ni siquiera hay una mínima capacidad de diálogo constructivo, al contrario, nos movemos en un mundo de incertidumbre desprovisto de empatía por el otro y de sentido común ante un mundo de problemáticas acuciantes. Un extremo tiene la verdad absoluta y a su vez, el otro también se aboga la suya propia, y por lo tanto, ni siquiera vale la pena crear nexos de diálogo entre ambas partes. Creo que estamos en una época así, y es un momento entonces muy peligroso e inestable en la historia.

¿Qué desafíos debe enfrentar un escritor de ficción ante el avance de la inteligencia artificial?

Bueno, eso desde luego que es otro gran tema de nuestra época. La inteligencia artificial generativa, que es la que estamos teniendo acceso inmediato ahora, está ya siendo una herramienta utilizada para bien y para mal en la mayor parte de las disciplinas artísticas. Vamos a tener que aprender a convivir con ella, no deja de ser escalofriante y al mismo tiempo casi inevitable que pronto muchas o la mayor parte de nuestras ficciones van a ser producidas no por la inteligencia natural, sino por la inteligencia artificial. Ya lo vemos en muchas áreas, en literatura todavía no es tan claro, pero probablemente en el futuro se vayan perfeccionando los mecanismos. Y entonces habrá que convivir con ella, como con tantas otras herramientas que el ser humano se ha dotado sin dejar de tener en cuenta que, no deja de ser un instrumento que puede volverse también en contra de la propia profundidad de nuestra capacidad ficcional, si no sabemos utilizarla correctamente.

Recientemente, se ha llevado al formato televisivo Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, durante años este proyecto ha contado con las reticencias de su autor dado la complejidad del proceso a la hora de asumir la inevitable colisión de lenguajes tan dispares, durante la labor de adaptación. ¿Qué opinas de las adaptaciones de los grandes clásicos literarios al cine?

Bueno, vi Cien años de soledad, y tuve también la oportunidad de apreciar la versión audiovisual de Pedro Páramo de Juan Rulfo que son las opciones más recientes y además muy vinculadas entre sí a las novelas originalmente. Yo creo que existe un trasvase inevitable en nuestra época de un lenguaje a otro. El centro de la ficción en nuestra época es el audiovisual. La literatura no es que vaya a desaparecer pero ya no está en el centro, está en el margen de nuestro universo ficcional. Todo pasa por lo audiovisual donde si uno compara simplemente los públicos lectores con los públicos de series de televisión; pues es una brecha que se está volviendo cada vez más amplia. Yo creo que si los productos audiovisuales de los que hablamos no tuvieran el nombre de Pedro Páramo o de Cien años de soledad probablemente no serían más que series de relleno para plataformas de difusión porque al seguir tan fielmente las historias, no logran esa poética original que las novelas tuvieron en su momento. Es cierto que hay un cuidado y un trabajo costoso de producción que es muy meritorio pero al mismo tiempo, se trata de dos novelas que son sobre todo novelas de lenguaje y al ser novelas de lenguaje trasladarlas al audiovisual se vuelve casi imposible cuando lo único que se trasvasa, es finalmente la anécdota o la diégesis de lo que va ocurriendo, frente a la manera tan original, enrevesada y maravillosa de contar historias de Rulfo y de García Márquez.

Si tuvieras que dar un decálogo a un escritor novel que está empezando a abrirse camino en el mundo de la literatura ¿Qué le dirías?

No sé si un decálogo, quizás tantos como diez no podría decir pero bueno, la base o punto de partida para un escritor novel debería ser la disciplina, el tesón y la fe acérrima en el acto creativo. Un escritor que empieza lo primero que debería interiorizar es no dejarse arredrar por las negativas, por los rechazos o por las críticas. Al contrario, debe seguir siempre adelante con convicción y con confianza en que su crecimiento; se dará precisamente cuando venza innumerables obstáculos, a veces ajenos a él, a veces creados por sus propias creencias o inseguridades. Por otro lado, es importante escuchar a tus pares y dar a leer tus cosas permitiendo que otras voces retroalimenten tu trabajo. Un tercer punto sería conocer la tradición a la que perteneces o a la que quieres pertenecer porque aquí se pueden abrir dos caminos: el sendero de pertenencia por tu lengua o por tu cultura y el otro al que quieres pertenecer simplemente porque tú lo eliges y por lo tanto es necesario entender esto para precisamente evitar los clichés, para no repetir lo que han dicho otros de tantas miles de maneras, no porque uno busque la originalidad pero si la autenticidad de la expresión propia, y tal vez una cuarta recomendación sería no tomarse tan en serio todo este proceso y darse cuenta de que escribir también es un juego.

¿En qué nuevos proyectos estás enfrascado?

Bueno ahora ya con la culminación de este libro, que ha sido una empresa de casi cuatro años de escritura e investigación, pretendo habitar otros universos creativos. Ha sido un viaje profundo de lectura, relectura y escritura simultánea por tanto, no estoy pensando en un libro nuevo. Estoy escribiendo cosas de teatro que es algo que también me interesa mucho. Este año se estrenarán entre México y España tres obras de mi acervo, entonces pues estoy un poco con eso, explorando nuevos terrenos teatrales.

Más acerca de Casa México Madrid:https://www.casademexico.es/