El fenómeno no es una anécdota. Los datos lo certifican: más del 21 % de los hombres españoles entre 16 y 29 años se siente identificado con discursos de ultraderecha; casi el doble que hace una década. En mujeres, la cifra ronda el 14 %. Es un giro histórico. La juventud que en los noventa coreaba consignas antiglobalización hoy comparte memes antifeministas y teorías conspirativas. España se ha convertido en uno de los países europeos donde más rápido crece la identificación juvenil con el autoritarismo.

La ultraderecha ya no necesita botas ni rapados: basta con un gimnasio, una cuenta de TikTok y un altavoz digital. En barrios de Madrid o Valencia proliferan pequeños núcleos como Núcleo Nacional o Revuelta, que combinan entrenamientos de boxeo con sesiones de propaganda. La virilidad se ha transformado en un instrumento político: músculos, bandera y discurso de víctima. Los jóvenes que se sienten abandonados por el Estado encuentran allí pertenencia, reconocimiento y rabia compartida.

El reclutamiento que desarrolla la ultraderecha no sucede en mítines, sino en los márgenes invisibles de la red. Plataformas como Telegram, X o Instagram funcionan como incubadoras ideológicas. En ellas se difunden vídeos que ridiculizan al feminismo, mensajes de nostalgia franquista y discursos de “reconquista nacional”. Lo que antes era marginal hoy se camufla entre chistes, clips virales o fragmentos de música trap. En la economía digital, el algoritmo no distingue entre sátira y adoctrinamiento: multiplica lo que genera interacción. Y la ira vende.

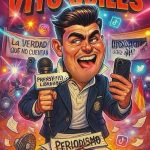

Las nuevas extremas derechas han comprendido que el poder no se conquista en el Parlamento, sino en el scroll infinito. Allí la política se convierte en espectáculo y el odio se transforma en entretenimiento. El “influencer patriota” sustituye al militante clásico. No necesita doctrina, sólo ritmo, carisma y un enemigo claro.

La precariedad como doctrina

La generación nacida entre 1995 y 2005 ha vivido toda su adultez en un contexto de promesas rotas. Precariedad laboral, sueldos bajos, alquileres imposibles, crisis climática y una educación cada vez más instrumental. Muchos jóvenes se sienten estafados por un sistema que exige formación infinita a cambio de migajas. Ese desencanto ha sido el combustible perfecto para quienes venden la idea de que “alguien les ha robado el futuro”.

La ultraderecha ha sabido traducir la frustración en relato. Presenta la desigualdad como un conflicto cultural, no económico. En vez de señalar a las élites financieras o a los mecanismos estructurales del capitalismo, dirige la ira hacia el feminismo, la inmigración o la corrección política. Así, el joven precario no se reconoce como explotado, sino como víctima de una “ideología global” que le quita oportunidades.

En palabras de un estudio de la Universitat Pompeu Fabra, el fenómeno se sustenta sobre tres pilares: el malestar económico, el rechazo a la diversidad y la nostalgia de una masculinidad hegemónica. El cóctel perfecto para un discurso que promete orden, identidad y pertenencia frente a la incertidumbre.

La maquinaria de financiación

Nada de esto sería posible sin una red de financiación sofisticada y transnacional. Los grupos ultras españoles, aunque fragmentados, se benefician de tres fuentes principales:

- Donaciones privadas y micropagos digitales, que circulan a través de plataformas como Patreon, BuyMeACoffee o criptomonedas. Detrás de la estética de “movimiento espontáneo” hay cuentas que reciben flujos regulares de simpatizantes anónimos.

- Fundaciones europeas y think tanks ultraconservadores, especialmente del entorno de Vox, que canalizan recursos para crear contenido, financiar eventos y sostener la guerra cultural. Estos organismos actúan como intermediarios entre el discurso político institucional y la base radicalizada.

- Empresas de marketing y consultoras digitales, encargadas de amplificar el mensaje. La profesionalización del odio es un negocio rentable: cada vídeo viral, cada polémica, cada insulto genera ingresos por publicidad, clicks o suscripciones.

La ultraderecha no sólo se propaga por convicción ideológica, sino por lógica de mercado. Cuanto más ruido, más visibilidad. Y cuanto más visible, más financiación.

Masculinidades en ruinas

El perfil más vulnerable a esta retórica es el joven varón precarizado, frustrado por la pérdida de privilegios simbólicos. Se siente desplazado por el avance del feminismo y encuentra en el discurso ultra una restitución imaginaria de poder. “El sistema está en tu contra porque eres hombre, blanco y español”, repiten los nuevos agitadores digitales. Ese mantra convierte el malestar individual en causa colectiva.

En los institutos y universidades ya se percibe el eco: docentes alertan del aumento de comentarios misóginos, de frases que reivindican el franquismo o niegan la violencia de género. Lo preocupante no es sólo lo que se dice, sino la naturalidad con la que se dice. El autoritarismo se ha despojado de su estética siniestra para adoptar la forma del meme.

El espejismo digital

Las redes sociales actúan como multiplicadores emocionales. Su arquitectura —likes, retuits, algoritmos de recomendación— premia la provocación. Un vídeo que incita al odio tiene veinte veces más posibilidades de viralizarse que uno que promueva reflexión o empatía. Esta lógica ha sido interiorizada por los nuevos agitadores ultras, que diseñan contenido corto, agresivo y emocionalmente adictivo.

El discurso del odio se disfraza de humor. La violencia se hace estética. El racismo se maquilla de ironía. La misoginia se traduce en “crítica al feminismo radical”. El resultado es un ecosistema donde la mentira y la emoción se confunden, y donde las democracias pierden la batalla del relato frente a quienes no necesitan verdad, sólo audiencia.

España se enfrenta a un dilema urgente: ¿cómo contrarrestar una radicalización que ya no se organiza en calles, sino en pantallas? No bastan leyes ni censura. Hace falta una pedagogía nueva que enseñe a leer los códigos del poder digital. La alfabetización mediática debería ser un derecho básico, tan esencial como la historia o la filosofía.

Pero también hace falta política: recuperar la fe en lo común. Ofrecer a los jóvenes algo más que precariedad y discursos huecos. Crear espacios donde la rebeldía no sea sinónimo de exclusión. Donde el futuro no se construya desde la nostalgia del autoritarismo, sino desde la imaginación.

La juventud española no se ha vuelto fascista de la noche a la mañana. Ha sido moldeada por una década de desengaños, por un sistema que la educó para competir y la abandonó a su suerte. La ultraderecha sólo ha sabido leer mejor ese vacío. Lo ha llenado de ruido, músculo y resentimiento.

El peligro no está solo en su crecimiento electoral, sino en su capacidad de seducción. Han aprendido a hablar el lenguaje del algoritmo, el idioma de la soledad digital. Mientras tanto, la democracia sigue hablando en comunicados institucionales.

Y como toda historia de fe, la suya también tiene una promesa: pertenecer a algo. Lo inquietante es que ese algo no es el futuro, sino la sombra de un pasado que creíamos enterrado.