Prepárate para una travesía emocional por 7 ciudades mediterráneas donde el mar toca la historia, donde el viento arrastra aromas de otras épocas, y donde cada rincón invita a sentir, no solo a ver. Porque hay otoños que se viven en ciudades que nunca esperaste amar.

En estos últimos años he aprendido que las escapadas más inolvidables no siempre están en los destinos más famosos. Muchas veces, lo verdaderamente especial está en los márgenes: en las ciudades que otros pasan de largo, en los pueblos donde no hay prisas, en las calles donde los vecinos te saludan sin saber tu nombre. Fue en esos lugares donde sentí que viajaba de verdad. Y fue, casi siempre, en otoño.

Por eso hoy quiero hablarte de 7 ciudades mediterráneas que quizás no tengas en tu lista, pero que merecen un lugar en tu mapa personal. Tarragona, Alacant, Cartagena, Almería, Algeciras, Ceuta y Melilla. Todas diferentes, todas sinceras. Algunas con mar bravo, otras con calma infinita. Todas con historias que contar si te detienes a escuchar.

Este no es un artículo de recomendaciones rápidas. Es una invitación a viajar sin prisa, a dejarte llevar por lo inesperado y a reencontrarte con la esencia del Mediterráneo fuera de temporada. Porque hay viajes que no necesitan pasaporte, solo la decisión de escapar un par de días. Y hay otoños que, si sabes elegir bien el destino, pueden cambiarte por dentro.

Tarragona – Donde la historia acaricia el mar

Pasear por Tarragona en otoño es como caminar dentro de un libro abierto. Las piedras hablan. El viento arrastra ecos de siglos. Aquí no necesitas cerrar los ojos para imaginar cómo era la vida hace dos mil años: basta con detenerte frente al anfiteatro romano, asomado al mar, y sentir el peso de la eternidad.

Cuando el sol empieza a suavizarse, la ciudad se vuelve aún más bella. Las murallas de la antigua Tarraco, las callejuelas del casco antiguo y los vestigios del Foro Provincial se tiñen de dorado. La ciudad se relaja, respira con más calma, y tú con ella.

En esta época, puedes caminar sin prisa por la Rambla Nova, sentarte en una terraza a probar un vermut artesano, o adentrarte en la Catedral de Santa Tecla, silenciosa y majestuosa. La historia está viva en cada rincón, pero no impone: te acompaña, te susurra, te arropa.

Y si buscas mar, lo encontrarás puro y sin adornos en la playa del Miracle, o más salvaje en la Punta de la Móra o la cala Fonda, donde el otoño deja la arena libre y el agua clara como cristal.

Muy cerca, pueblos como Altafulla o La Ametlla de Mar completan el cuadro con sabor mediterráneo puro: callejuelas blancas, olor a pescado fresco y un silencio que no es vacío, sino plenitud.

Tarragona en otoño no deslumbra: seduce. Y lo hace con la fuerza tranquila de quienes saben que no necesitan llamar la atención para ser inolvidables.

Alacant – Luz que calma y caminos que sorprenden

Alacant es más que sol y sombrillas. En otoño, cuando la ciudad exhala tranquila tras el ajetreo veraniego, se revela su esencia más pura: la de una tierra de contrastes, de cerros que se asoman al mar, de barrios que huelen a historia, y de rincones que brillan con la luz suave de septiembre.

El aire es más limpio, el cielo más azul, y las calles del casco antiguo, con sus balcones floridos y fachadas gastadas, invitan a perderse sin rumbo. El Barrio de Santa Cruz es un laberinto de calma, con macetas colgantes, escalinatas y vistas que cortan la respiración. Desde allí, puedes subir al Castillo de Santa Bárbara, que se alza como un vigía sobre el Mediterráneo, dominando la bahía con una serenidad que contagia.

Pero lo mejor de Alacant en otoño ocurre fuera del foco. En lugares como el Parque Natural de la Serra Gelada, donde los acantilados caen al mar entre senderos de tierra roja, o en la ruta al Faro de l’Albir, donde el silencio sólo se rompe por el canto de las gaviotas. Más allá, pequeñas joyas como Moraira, Jávea o Villajoyosa esperan con su cocina marinera, sus casitas de colores y sus playas sin multitudes.

En el corazón de la ciudad, no te pierdas el Mercado Central, perfecto para saborear lo cotidiano: aceitunas, turrones, dátiles, vinos del Vinalopó. Y si la lluvia decide caer (a veces lo hace, con timidez), escóndete en un museo, como el MACA o el Museo Arqueológico MARQ, que te llevará de la mano a la prehistoria.

Alacant en otoño no es solo un descanso: es una reconciliación. Con la ciudad. Con el mar. Y contigo.

Cartagena – La ciudad donde el tiempo se detiene

Cartagena no grita. Te susurra. Y en otoño, cuando el sol acaricia sus muros sin quemar, y las olas se recogen en las calas como si buscaran refugio, esta ciudad portuaria revela su lado más íntimo, casi secreto.

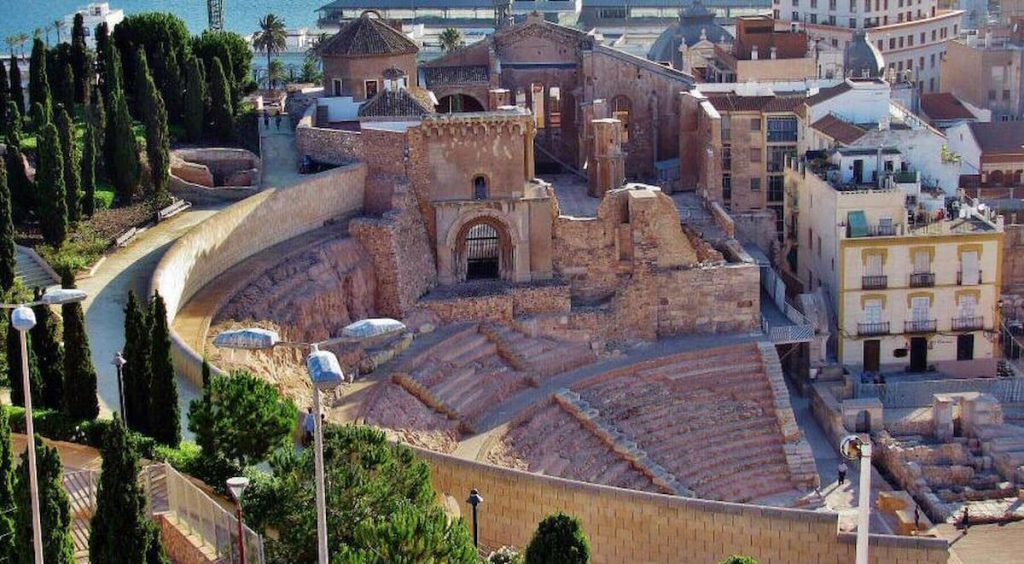

Caminar por Cartagena es caminar por capas de historia. Una sobre otra. La Muralla Púnica, el Teatro Romano, el Foro de la Colonia… todo emerge entre calles modernas, como si el pasado estuviera decidido a no dejarse olvidar. Aquí no hay postales: hay emociones. Puedes sentarte en una piedra del Anfiteatro y cerrar los ojos, y casi oír los ecos del bullicio romano, el crujir de la madera de los barcos fenicios, o el paso firme de las tropas cartaginesas.

Pero Cartagena también es mar y naturaleza. En otoño, las playas vírgenes del Parque Natural de Calblanque son un milagro. Las dunas crujen bajo tus pasos, los colores del atardecer incendian el horizonte y no hay más ruido que el del viento entre los matorrales. El Portús, La Algameca Chica, Cala Cortina… son refugios donde el tiempo parece detenerse.

En el centro, Cartagena vibra con una energía pausada. El Museo del Teatro Romano, el ARQVA (Museo Nacional de Arqueología Subacuática) y los paseos marítimos permiten una experiencia completa: cultural, sensorial y emocional.

No dejes de probar un asiático, el café licor típico, mientras ves cómo cae la tarde sobre el puerto. Y si te atreves a salir del trazado urbano, aventúrate hacia el oeste, donde pequeñas pedanías rurales ofrecen una hospitalidad sencilla y sincera.

Cartagena no busca impresionar. Te gana con honestidad. Y en otoño, cuando el mundo se calma, su belleza se vuelve irresistible.

Almería – El sol más secreto del sur

Almería en otoño es un susurro entre montañas, un soplo de viento tibio que huele a sal, a desierto, a tierra seca y mar profundo. Aquí, el paisaje es protagonista. Brutal, salvaje, casi lunar. Y sin embargo, profundamente humano.

El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es, probablemente, uno de los escenarios más asombrosos del Mediterráneo. Calas como Mónsul, Genoveses, El Playazo de Rodalquilar o La Isleta del Moro emergen entre colinas volcánicas, como si el mar las hubiese cincelado con infinita paciencia. En otoño, están casi vacías. Y eso lo cambia todo: no solo las ves, las sientes.

La ciudad de Almería, con su Alcazaba vigilante y su aire algo deslavazado pero auténtico, es el lugar perfecto para recobrar el aliento entre aventuras. Subir a la Alcazaba al atardecer es una experiencia que difícilmente se olvida: las murallas se tiñen de oro y el mar brilla como una promesa. Más abajo, la Catedral-fortaleza se alza como una rareza, mezcla de espiritualidad y defensa.

Almería también es tierra de contrastes: a pocos kilómetros puedes estar en el Desierto de Tabernas, escenario de westerns, o en pueblos blancos como Níjar o Agua Amarga, donde el tiempo se mide en cucharadas de café y olas suaves.

En otoño, los días son templados, las noches frescas y la vida se desacelera. Prueba un plato de gurullos con conejo o una fritura de pescado junto al mar. Camina sin mapa. Escucha los silencios.

Almería no te da lo que esperas. Te da más.

Algeciras – La frontera invisible de los sentidos

Pocas ciudades viven con tanta intensidad la mezcla, el cruce, el tránsito. Algeciras, en el extremo sur de Europa, es mucho más que un puerto. Es un lugar donde las culturas se rozan, donde los acentos se mezclan y donde el otoño llega con una luz dorada que abraza el Estrecho.

No es una ciudad “bonita” en el sentido tradicional, pero sí profundamente viva. Caminar por su mercado central o por la Plaza Alta, con sus azulejos relucientes, es sentir la autenticidad de un lugar que no se esfuerza en ser nada más que él mismo. Aquí la vida es real, sin maquillaje.

Pero el secreto de Algeciras está en sus alrededores. En otoño, los senderos del Parque Natural del Estrecho ofrecen vistas vertiginosas del mar y de África, que parece estar a un suspiro de distancia. El Sendero del Río de la Miel te lleva entre pozas escondidas y vegetación inesperada. Y desde los miradores del Faro de Punta Carnero, los atardeceres son sencillamente hipnóticos.

Si te gusta el avistamiento de aves, este es el momento. Miles de migratorias cruzan el Estrecho en estas fechas, convirtiendo Algeciras en un paraíso para ornitólogos y poetas del ala abierta.

Y luego está el mar. Salvaje, con carácter. Playas como Getares o El Rinconcillo, despojadas de turismo, se abren al otoño como refugios de sal y espuma.

Algeciras no es un destino: es una experiencia. Inesperada. Cruda. Y profundamente humana.

Ceuta – Donde el mar une mundos, y las culturas conviven

Ceuta no es solo una ciudad entre dos continentes. Es un puente de comprensión, una frontera que no separa, sino que conecta. Aquí, el otoño no llega con frialdad: llega con un soplo suave del Estrecho, una luz limpia sobre las cúpulas y los minaretes, sobre las iglesias blancas, sobre los mercados donde se entrecruzan lenguas, aromas y rostros diversos.

Caminar por Ceuta en otoño es sentir que la palabra interculturalidad cobra vida. Cristianos, musulmanes, judíos e hindúes conviven desde hace siglos en un equilibrio sorprendente, no exento de complejidades, pero profundamente enriquecedor. Esta convivencia no es solo simbólica: se ve en las calles, se oye en los saludos, se saborea en los platos, se celebra en las fiestas.

Desde la Plaza de África a la mezquita Muley El-Mehdi, desde el Templo Hindú hasta la sinagoga Bet-El, la ciudad es una lección de respeto y diálogo. Y todo eso convive con una arquitectura que cuenta mil años de historia: las imponentes Murallas Reales, el Foso de San Felipe, los baños árabes que emergen como testigos silenciosos del pasado.

El otoño te permite descubrir Ceuta sin prisas, con el corazón abierto. Desde la cima del Monte Hacho, donde se funden la mirada europea y africana, hasta las calas tranquilas como Benítez o Chorrillo, todo invita a una reflexión pausada.

Y mientras tomas un té con menta en alguna terraza con vistas al mar, entenderás que Ceuta no es solo una ciudad fronteriza: es un símbolo discreto de lo que podría ser el mundo si escucháramos más y juzgáramos menos. En cada paso, Ceuta nos recuerda que convivir es posible. Y hermoso.

Melilla – Modernismo frente al mar y el latido profundo del mundo amazigh

Melilla es una ciudad que nunca se agota en una sola mirada. Ni siquiera en muchas. Aquí nada es superficial. Desde su arquitectura modernista hasta sus murallas centenarias, todo tiene capas. Pero hay una que late con una fuerza particular, y que en otoño se deja sentir con más claridad que nunca: su identidad amazigh, viva, orgullosa, cotidiana.

Esta ciudad mediterránea y africana, española y plural, no sería lo que es sin el peso y la belleza de la cultura amazigh, uno de los pilares invisibles —y a la vez esenciales— de su personalidad. En barrios como el del Real o la Cañada de Hidum, la lengua tamazight suena en las conversaciones diarias, en los comercios, en los saludos entre vecinos. No es solo una lengua: es raíz, es resistencia, es pertenencia

Y mientras te dejas llevar por sus calles —el Ensanche Modernista, la Melilla La Vieja, el paseo marítimo con vistas a Marruecos—, te das cuenta de que aquí la convivencia no es decorado: es vida real. Cristianos, musulmanes, judíos, hindúes y amazighes comparten barrio, escuela, pan y mirada.

La mezcla no borra las diferencias. Las respeta. Las convierte en riqueza.

Melilla no es una ciudad para turistas de paso. Es para quien busca entender. Para quien se atreve a cruzar fronteras culturales y salir transformado. Y en otoño, con su luz suave y su aire de introspección, eso se vuelve no solo posible… sino inevitable.

Melilla no solo sorprende por su belleza arquitectónica o su ubicación estratégica frente al mar de Alborán. Sorprende, sobre todo, por su alma mestiza, por esa mezcla que no confunde, sino que enriquece. Aquí, la interculturalidad no es una teoría: es una manera de vivir.

Cuatro comunidades —cristiana, musulmana, judía e hindú— comparten la ciudad con una naturalidad que emociona. Las celebraciones de Ramadán, la fiesta del Sacrificio, la Pascua Hebrea, el Rama Navami hindú o la Semana Santa conviven en el calendario como piezas de un mosaico único. Y esta diversidad se traduce también en la mesa: en un mismo día puedes probar un tajine, una merienda sefardí, un plato de chérigué o un curry especiado.

Pasear por el Ensanche Modernista es ya de por sí una experiencia única: más de quinientos edificios con detalles art nouveau, art déco y racionalistas, muchos diseñados por Enrique Nieto, discípulo de Gaudí. Pero es en la Melilla La Vieja, el corazón amurallado, donde el mestizaje histórico se siente más fuerte. Allí conviven cañones y mezquitas, murallas españolas y zocos morunos.

Melilla es una ciudad que no encaja en etiquetas fáciles. No es solo española, ni solo africana. Es una mezcla viva. Y ese carácter fronterizo no es debilidad, es riqueza. En otoño, cuando el sol se relaja y las calles se llenan de silencio amable, esa riqueza se deja sentir más que nunca.

Melilla no se visita: se escucha, se respeta, se descubre paso a paso. Y si te dejas llevar, quizás también te transforme.