Uno de los factores más decisivos para entender la influencia del poder del dinero sobre los medios de comunicación es la concentración de la propiedad mediática dentro de los conglomerados económicos. Pocas familias, bancos o grupos empresariales poseen la mayoría de las cabeceras impresas, televisivas y digitales en distintos países. Esta concentración permite al capital dirigir de manera casi invisible el discurso público, estableciendo los límites de lo que se considera debatible y lo que queda relegado al silencio.

Un periódico puede presentarse como independiente, pero si pertenece a un grupo que depende de concesiones estatales, subsidios o contratos millonarios con grandes corporaciones, difícilmente arriesgará sus ingresos publicando investigaciones que comprometan a esos actores. En otras palabras, el propietario se convierte en un filtro ideológico más poderoso que el propio periodista.

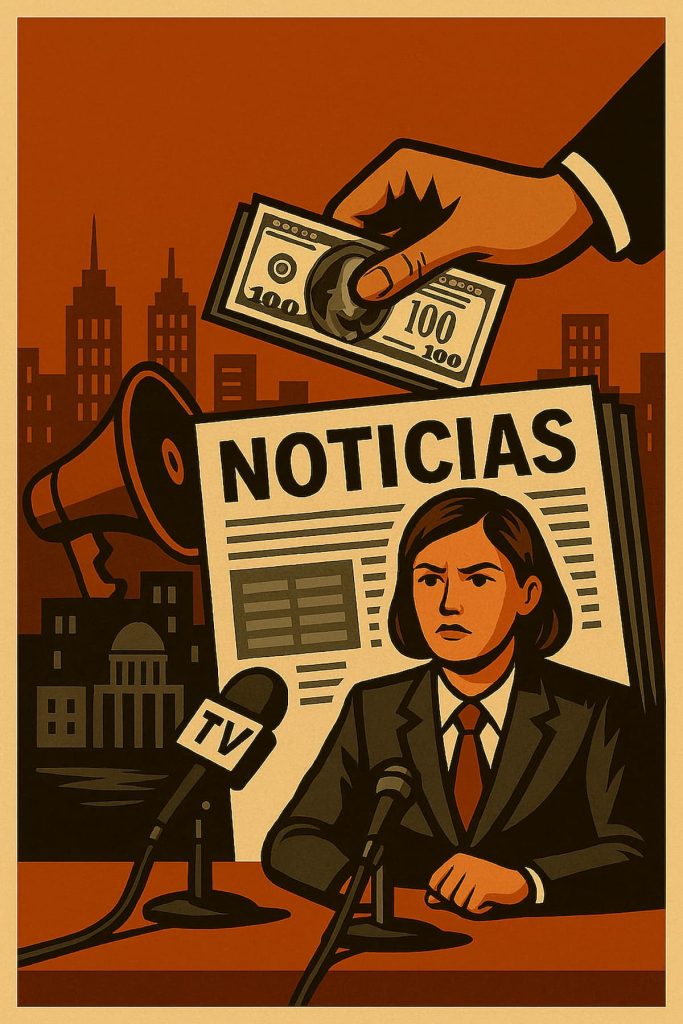

La publicidad como mecanismo de control de los conglomerados económicos que se rigen por el poder del dinero

El poder del dinero no se ejerce únicamente desde la propiedad directa. La publicidad constituye otra herramienta decisiva de presión sobre los medios de comunicación. Las grandes empresas invierten sumas millonarias en campañas publicitarias y, con ello, condicionan el equilibrio financiero de los medios. Un canal de televisión o un diario que depende de ese flujo económico tendrá escasas motivaciones para criticar a quienes lo financian.

La autocensura se instala en los medios de comunicación como un mecanismo casi automático: se suavizan titulares, se recortan investigaciones o se neutralizan voces críticas. De este modo, el anunciante no necesita emitir órdenes explícitas; basta con que los medios de comunicación interioricen la amenaza de perder ingresos, para alinearse de inmediato con los intereses de los patrocinadores.

Políticos y gobiernos: otra cara del mismo poder de los medios económicos de siempre

El vínculo entre medios y poder político es igualmente complejo. Gobiernos y partidos comprenden que controlar la narrativa pública es tan importante como aprobar leyes o ejecutar presupuestos. Así, muchos medios reciben beneficios en forma de licencias, subvenciones, publicidad institucional o acceso privilegiado a fuentes oficiales.

El resultado es una relación ambigua: los medios se presentan como fiscalizadores de la política, pero al mismo tiempo dependen de ella para sobrevivir. En situaciones de crisis, guerras o campañas electorales, esta dependencia se hace evidente. La línea editorial se ajusta de acuerdo con los intereses del poder de turno, reforzando la visión oficial y minimizando las voces disidentes.

En este escenario, el ciudadano no recibe información neutral, sino narrativas diseñadas para proteger intereses económicos y políticos concretos. Se construye una ilusión de pluralidad mediante múltiples cabeceras que, en el fondo, responden a un puñado de conglomerados. Las diferencias aparentes en estilo o lenguaje no siempre se traducen en divergencias de fondo sobre cuestiones estructurales: la defensa del modelo económico vigente, la justificación de políticas de austeridad o la invisibilización de conflictos sociales.

La información deja de ser un derecho y se convierte en mercancía bajo el poder del dinero, moldeada por la lógica del mercado y del poder. El espectador o lector queda atrapado en una red de mensajes uniformes que limitan su capacidad crítica.

El impacto de este fenómeno es profundo. Una sociedad que recibe información filtrada por intereses económicos desarrolla una visión distorsionada de la realidad. Se fomenta el escepticismo, la apatía y la desconfianza hacia cualquier voz que intente romper el consenso mediático. Además, la homogeneización del discurso limita el debate democrático, pues los ciudadanos no acceden a todas las perspectivas ni a todos los hechos.

De esta manera, el poder del dinero no solo compra espacios publicitarios o cabeceras, sino también la conciencia colectiva. La democracia queda reducida a un ritual formal en el que la ciudadanía vota con base en narrativas diseñadas desde los despachos de los grandes conglomerados.

La irrupción de Internet prometía democratizar la información, abrir el espectro a voces independientes y debilitar el poder de los grandes medios. Sin embargo, la realidad ha mostrado otra cara. Grandes plataformas tecnológicas como Google, Meta o X concentran la distribución de contenidos, imponen algoritmos opacos y absorben gran parte de la inversión publicitaria global.

Esto genera una paradoja: los medios tradicionales, debilitados económicamente, dependen aún más de grandes corporaciones tecnológicas para sobrevivir. Y los nuevos medios digitales, aunque más independientes en apariencia, también se ven atrapados en la lógica de la monetización, ajustando sus contenidos para satisfacer las métricas que imponen las plataformas.

El poder del dinero, lejos de diluirse en la era digital, se ha reconfigurado, pero sigue determinando qué voces se escuchan y cuáles son silenciadas.

A pesar de este panorama, existen medios comunitarios, cooperativos o sin ánimo de lucro que buscan escapar de la lógica mercantil. Estos proyectos, aunque minoritarios y con recursos limitados, demuestran que es posible construir un periodismo al servicio de la ciudadanía y no de los conglomerados. Su desafío es sobrevivir en un ecosistema dominado por gigantes financieros y políticos, pero su existencia constituye una prueba de que otro modelo informativo es posible.

Asimismo, el papel del lector se vuelve fundamental: apoyar medios independientes mediante suscripciones, donaciones o simplemente difundiendo sus contenidos se convierte en un acto político, un gesto de resistencia frente a la hegemonía del dinero.

La influencia de los grandes conglomerados económicos, políticos y sociales sobre los medios de comunicación es un recordatorio de que la libertad de prensa no es un derecho garantizado, sino un terreno de disputa constante ajeno al poder arbitrario del dinero. Mientras el dinero pueda comprar silencios, moldear narrativas y condicionar agendas, la ciudadanía seguirá expuesta a una información parcial. Reconocer este problema no es un ejercicio de cinismo, sino el primer paso hacia la construcción de un periodismo más plural, honesto y comprometido con el interés público.