El nacimiento de una modernidad africana

El recorrido comienza en la década de 1940, cuando la sombra del colonialismo británico aún pesaba sobre Nigeria. En un país educado bajo los cánones occidentales, los primeros artistas modernos se debatían entre la herencia indígena y la influencia europea. Aina Onabolu, pionero del retrato figurativo, pintó a la sociedad de Lagos con una dignidad que contradecía la mirada colonial. Akinola Lasekan dio vida a leyendas yoruba en clave moderna, mientras que Ben Enwonwu, formado en la Escuela Slade de Londres, supo injertar la escultura igbo en el lenguaje del modernismo, convirtiéndose en un símbolo de orgullo africano.

Junto a ellos, la ceramista Ladi Kwali —formada con el británico Michael Cardew— fundió las técnicas tradicionales de los Gwari con la cerámica de estudio europea. Su trabajo, delicado y robusto a la vez, abrió el camino a una estética híbrida: la síntesis de dos mundos enfrentados que hallaban, en el barro y el fuego, una forma de reconciliación.

La independencia y el arte de una nación nueva

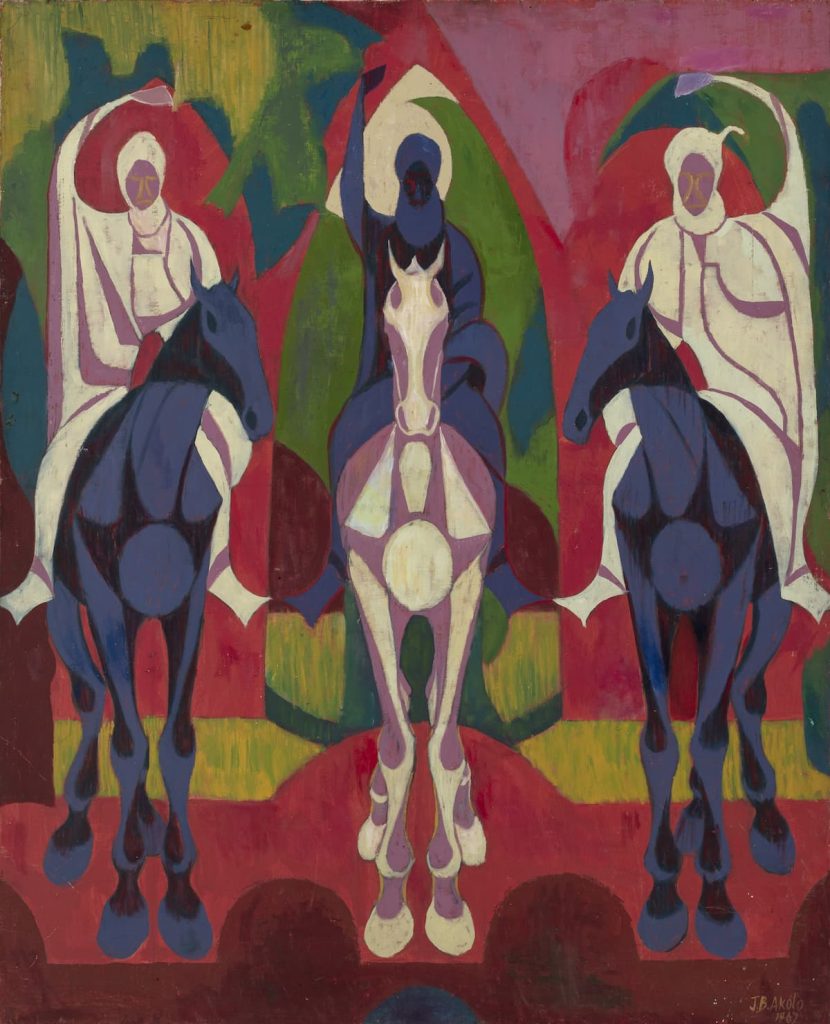

El 1 de octubre de 1960, Nigeria conquistó su independencia nacional, y con ella llegó un impulso artístico que respiraba optimismo. Surgieron colectivos decididos a redefinir el arte desde la soberanía cultural. Entre ellos, la Zaria Arts Society —formada por Uche Okeke, Demas Nwoko, Yusuf Grillo, Bruce Onobrakpeya y Jimo Akolo— fue el epicentro de una revolución estética.

Guiados por la profesora Clara Etso Ugbodaga-Ngu, formularon la idea de la “Síntesis Natural”, una filosofía que integraba las formas tradicionales nigerianas con la experimentación moderna. Lagos, en esos años, se convirtió en un hervidero de creatividad: arquitectura tropical modernista, clubes Highlife, murales públicos y una sensación eléctrica de futuro.

Al mismo tiempo, en Ibadan, el Mbari Artists’ and Writers’ Club, fundado por el editor alemán Ulli Beier, se erigió como un faro intelectual. Allí se cruzaban poetas, pintores y dramaturgos como Chinua Achebe, Wole Soyinka y Malangatana Ngwenya, alimentando la revista Black Orpheus, una publicación panafricana que tejió redes entre África y su diáspora. Tate Modern rescata este momento efervescente como un laboratorio de pensamiento que imaginó una África moderna sin renunciar a su memoria ancestral.

El poder espiritual del arte

Hacia finales de los años cincuenta, el arte nigeriano se adentró en el terreno de lo sagrado. La artista austriaca Susanne Wenger fundó el Movimiento del Nuevo Arte Sacro, que exploró el poder ritual del arte a través de la cosmovisión yoruba. En la Arboleda Sagrada de Osun-Osogbo, sus seguidores restauraron antiguos templos decorándolos con esculturas monumentales de cemento, fusionando tradición, espiritualidad y modernismo.

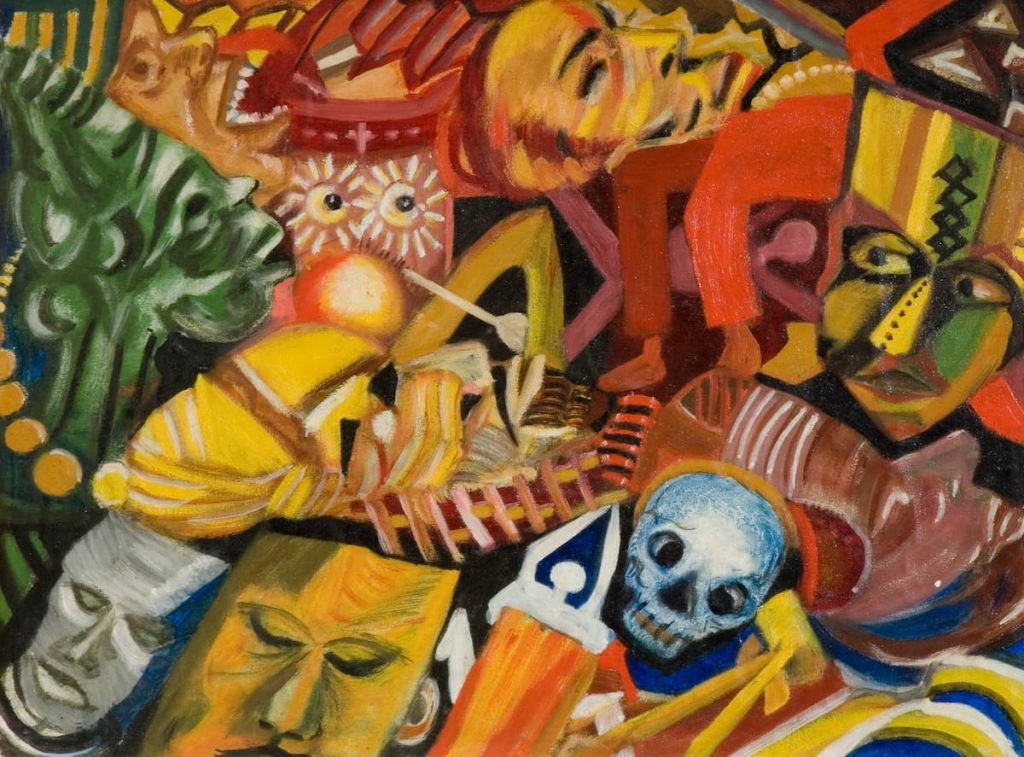

De esa efervescencia nació también la Escuela de Arte de Oshogbo, impulsada por talleres organizados en el Popular Bar de Duro Ladipo, donde artistas autodidactas como Nike Davies-Okundaye, Jacob Afolabi y Twins Seven Seven hallaron un lenguaje visual libre, vibrante y profundamente simbólico. Sus obras recuperaban las mitologías yoruba, la memoria oral y la identidad cultural como resistencia estética.

La guerra y la ruptura del sueño

Pero el optimismo se quebró en 1967 con el estallido de la Guerra Civil de Nigeria. El arte se tornó introspectivo, dolido, reflexivo. Los artistas buscaron reconstruir los vínculos rotos entre los pueblos nigerianos y repensar su identidad fragmentada. Surgió entonces un resurgir del arte uli, una forma tradicional igbo de dibujo lineal, históricamente transmitida por mujeres.

Uche Okeke, heredero de este legado, lo reinterpretó como símbolo de resistencia y reconstrucción. Junto a él, artistas de la Escuela de Arte de Nsukka —Obiora Udechukwu, Tayo Adenaike y Ndidi Dike— revitalizaron el uli como un lenguaje moderno, cargado de memoria y dolor. Estas obras, presentes en la exposición, muestran cómo el arte se convirtió en un espejo de las heridas del país, pero también en un instrumento de sanación colectiva.

Identidad, diáspora y futuro

La exposición culmina con la figura de Uzo Egonu, puente entre África y Europa. Nacido en Nigeria y residente en Gran Bretaña desde los años cuarenta, Egonu encarna la tensión entre pertenecer y no pertenecer. Su serie Stateless People, reunida por primera vez en cuatro décadas, examina la identidad desde la extranjería: cada cuadro presenta una figura solitaria —un músico, un escritor, un artista— que habita un espacio entre la patria y el exilio.

Egonu anticipó un debate contemporáneo: el de la diáspora como espacio de creación y no de pérdida. Sus obras condensan el dilema del artista moderno nigeriano, dividido entre la nostalgia y la emancipación, entre la memoria de la infancia y la mirada cosmopolita del expatriado.

“Modernismos nigerianos” no solo traza una historia nacional del arte: propone una revisión radical del canon del modernismo global. Cada pintura, escultura o cerámica expuesta en la Tate Modern cuestiona la narrativa eurocéntrica que durante décadas relegó al continente africano a mero objeto de inspiración. Aquí, Nigeria aparece no como receptora, sino como forjadora de un lenguaje propio que dialoga con Occidente desde la fuerza de sus símbolos.

La muestra revela cómo el arte fue, para varias generaciones de creadores, una forma de resistencia política y de afirmación cultural. Desde los retratos de Onabolu hasta las líneas rituales de Okeke, desde la cerámica de Kwali hasta los exiliados de Egonu, todos los caminos conducen a una misma idea: el modernismo africano no fue una copia, sino una reinvención del mundo.

La Tate Modern convierte así su galería en un territorio donde historia, memoria y estética confluyen para narrar una epopeya silenciosa: la del arte nigeriano que, desde los márgenes del imperio, redefinió lo que entendemos por modernidad.