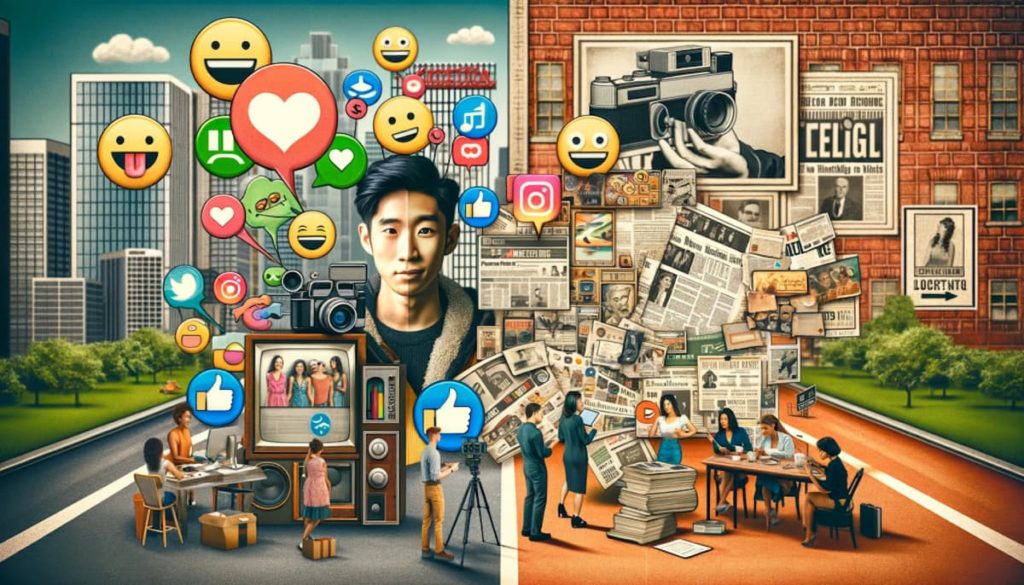

La diferencia esencial entre ambos mundos no es solo metodológica, sino moral. El periodista de formación responde ante la verdad, mientras que el influencer responde ante su público para construir una dictadura sutil que se retroalimenta a través de sus fieles insensatos. El primero investiga, contrasta, filtra; el segundo exhibe, emociona, repite. Lo que para el periodista era un compromiso con la realidad, para el influencer es un contrato de visibilidad. La ética se ha desplazado hacia la métrica. Y la veracidad, ese viejo atributo del oficio, se ha convertido en una especie de reliquia de museo.

El siglo XXI ha disuelto la frontera entre información y espectáculo. Las redes sociales —ese teatro global donde todos somos actores y espectadores a la vez— han reemplazado la noticia por la experiencia, el análisis por el testimonio, la profundidad por la empatía.

El periodista, formado en la rigurosidad del dato, ha sido desbordado por una ola de narrativas que apelan directamente a la emoción y no al entendimiento. En este nuevo orden comunicativo, la veracidad se subordina al deseo de “conectar”, de “ser escuchado”, de “viralizarse”.

El fenómeno no es banal. Supone una transformación sociológica de gran calado: el desplazamiento del conocimiento por la percepción. Lo que importa ya no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y, sobre todo, cuántos lo repiten.

El público, atrapado en la economía de la atención, ha dejado de ser un lector crítico para convertirse en un consumidor de estímulos. Así, la información se degrada a simple contenido, y el contenido se convierte en ideología sin esfuerzo.

El narcisismo como forma política

La dictadura de los influencers no se impone por la fuerza, sino por la fascinación. Es un régimen de adhesión voluntaria, donde la influencia se mide en “likes” y el carisma en reproducciones. La autoridad moral se ha sustituido por la estética de la cercanía.

En apariencia, es una democracia del discurso: todos pueden opinar, todos pueden ser escuchados. Pero en realidad es una plutocracia algorítmica, donde el poder pertenece a quien domina los códigos del deseo digital.

Desde una perspectiva psicológica, el influencer encarna la figura del yo hipertrofiado: una identidad que solo existe en función de su reflejo público. Su poder radica en la ilusión de autenticidad, en la capacidad de hacer creer que lo privado es espontáneo, que la vida cotidiana es un producto transparente. Sin embargo, detrás de esa fachada de sinceridad se oculta la maquinaria más sofisticada de manipulación emocional jamás concebida.

El ocaso del periodismo

El periodismo atraviesa una crisis de identidad. Su estructura profesional, basada en la lentitud del contraste y la solidez del dato, se ha vuelto incompatible con la lógica de la inmediatez. Las redacciones se vacían; los titulares se fabrican al ritmo del trending topic. Y la verdad, esa vieja materia prima, se convierte en un lujo que pocos pueden pagar.

Los periodistas se debaten entre dos abismos: el de la irrelevancia y el de la adaptación. O se resignan a ser la conciencia incómoda de una sociedad que ya no quiere escuchar, o se mimetizan con el lenguaje de los nuevos profetas digitales. Algunos resisten, otros se disfrazan de creadores de contenido. Pero el conflicto de fondo sigue intacto: cómo mantener la honestidad intelectual en un entorno que premia la complacencia.

El público como víctima y verdugo

El ciudadano contemporáneo participa activamente en esta degradación del relato. Al preferir lo instantáneo sobre lo verificable, se convierte en cómplice del sistema que lo aliena. La dictadura de los influencers no existiría sin una masa dispuesta a ser influenciada, sin una multitud que confunde empatía con verdad, emoción con argumento.

Esa dinámica revela un fenómeno sociológico inquietante: la desaparición del criterio. La educación mediática ha sido reemplazada por la pedagogía del entretenimiento. Saber analizar una fuente, contrastar una versión o desconfiar de una afirmación ya no se considera una virtud, sino una pérdida de tiempo. Y cuando el pensamiento crítico se vuelve obsoleto, la manipulación se convierte en norma.

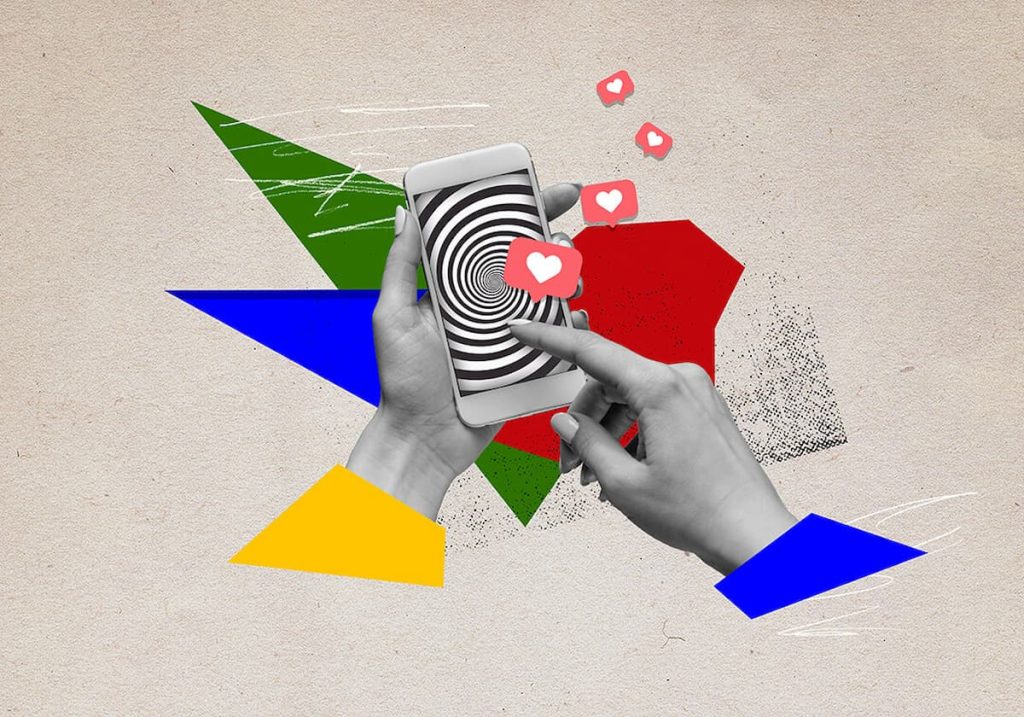

La economía de la atención

La lógica económica de las redes sociales agrava este proceso. Cada “clic” genera datos, y cada dato, dinero. La información ya no se produce para informar, sino para retener. Los algoritmos premian la polarización, la controversia, el exceso. Cuanto más se odia, más se comparte. Cuanto más se simplifica, más se viraliza.

Así, la esfera pública se convierte en una caricatura de sí misma: un espacio donde la emoción suplanta al razonamiento y donde las ideologías se consumen como productos efímeros. La dictadura de los influencers no solo distorsiona la verdad: reconfigura el modo en que percibimos la realidad.

El último refugio

Aun así, el periodismo conserva una misión irrenunciable: la de nombrar lo que otros ocultan, la de formular preguntas que nadie quiere responder. Su supervivencia dependerá de su capacidad para reinventarse sin traicionarse. No se trata de competir con los influencers, sino de recuperar la profundidad perdida, de devolver a las palabras su peso moral y su densidad humana.

El periodista del futuro —si aún queda alguno— deberá escribir contra la corriente, no para gustar, sino para esclarecer. Su tarea no será entretener, sino resistir. En un mundo donde la mentira se disfraza de empatía y la frivolidad se convierte en norma, la verdad vuelve a ser un acto de rebeldía.

La dictadura de los influencers no necesita censura porque ya tiene lo que toda dictadura desea: un público obediente y feliz. La diferencia es que aquí no hay verdugos visibles ni víctimas conscientes. Solo una multitud fascinada que confunde la luz del escaparate con la claridad del pensamiento.

Pero aún hay quienes, desde una trinchera silenciosa, siguen creyendo que informar no es influir, que la palabra todavía puede ser un instrumento de libertad. Y en ese acto de fe, casi anacrónico, sobrevive el periodismo: como un faro que resiste, a pesar del ruido, en medio de un océano de pantallas.