Con el patrocinio de Iberdrola, que además aporta tres piezas de su colección, la exposición se erige como un mapa plural de vínculos entre creación y naturaleza, entre cultura y agricultura, entre la forma y su origen. Bajo esta premisa, Artes de la Tierra articula un relato transversal que abarca escultura, instalación, dibujo, performance, diseño, arquitectura y artesanía, trazando un inventario de estrategias artísticas que buscan responder, desde el arte, a la crisis climática y a la degradación de los suelos del planeta.

El planteamiento curatorial no obedece a un esquema lineal ni a divisiones temáticas rígidas. Las obras dialogan por afinidades materiales, emocionales o simbólicas. No hay capítulos ni compartimentos: la exposición se despliega como un organismo vivo, donde las conexiones emergen de la materia misma. Esa metodología, más cercana a la ecopoética que a la museografía tradicional, permite que las piezas formen constelaciones de sentido en torno al suelo, la tierra y su potencial reparador.

Más de cuarenta artistas de generaciones y geografías dispares —Giovanni Anselmo, Joseph Beuys, Heidi Bucher, Agustín Ibarrola, Richard Long, Ana Mendieta, Fina Miralles, Asier Mendizabal, Delcy Morelos, Mar de Dios, Frederick Ebenezer Okai, Gabriel Orozco, Asad Raza, Michelle Stuart, Meg Webster o Héctor Zamora, entre otros— conforman un conjunto diverso y coral. Desde el Land Art hasta el Arte Povera, pasando por el conceptualismo activista, la muestra revisa los modos en que los creadores han tratado de reconectar con los procesos vivos de la Tierra: cómo trabajar con ella cuando más necesita cuidados, cómo agradecer sus dones, cómo regenerar lo que ha sido dañado.

El recorrido arranca en las galerías 205, 206 y 207 con un reconocimiento histórico a los pioneros que anticiparon la transformación del arte frente a los retos ecológicos. Aparecen figuras como Jean Dubuffet o Joseph Beuys, junto a las pinturas sobre corteza del artista australiano Jimmy Lipundja, herederas de su bioma ancestral. Las décadas de 1970 y 1980 marcan el auge de las obras efímeras en el paisaje: las piezas de Ana Lupas, Fina Miralles o Ana Mendieta, junto a las esculturas de arena o paja de Meg Webster o Giovanni Anselmo, abren un diálogo entre lo natural y lo humano, entre la forma y su erosión.

La intervención específica de la artista colombiana Delcy Morelos en la galería 206 constituye uno de los núcleos más impactantes: un espacio de tierra viva, oscuro y telúrico, que sumerge al visitante en una experiencia sensorial extrema. En las salas 206 y 207, acondicionadas con control de luz, temperatura y humedad, se alojan especies vegetales vivas. Allí conviven las esculturas orgánicas de Hans Haacke, las “cajas de Ward” de Isa Melscheimer y Root Sequence (copse) de Asad Raza: una instalación compuesta por 26 árboles locales que serán replantados en el País Vasco al término de la exposición. Este entorno acogerá también performances y encuentros durante los cinco meses de duración de la muestra.

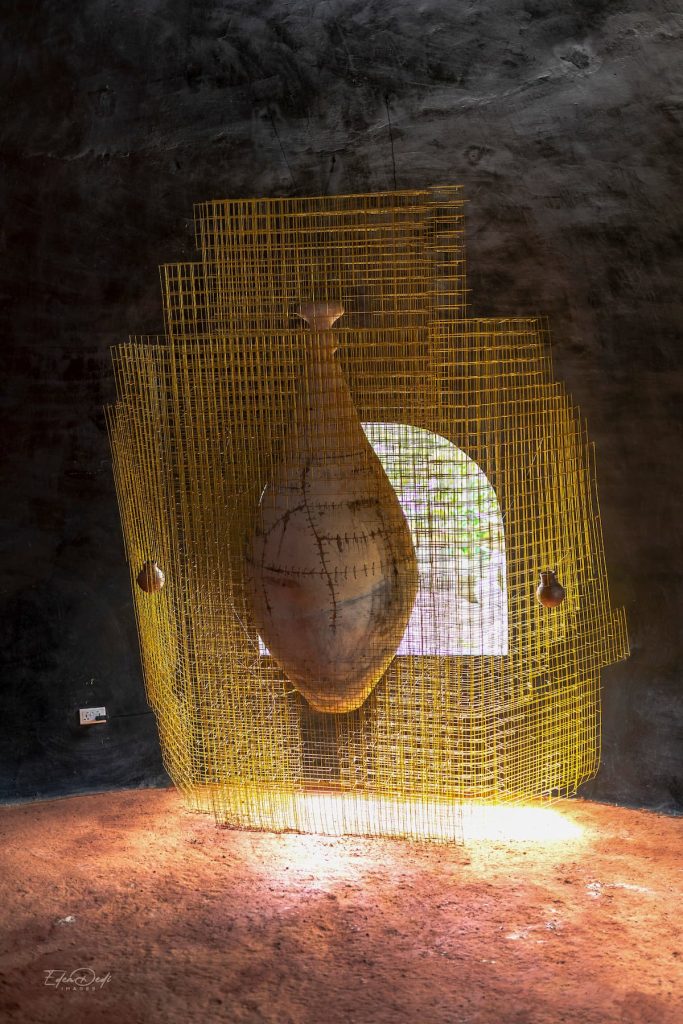

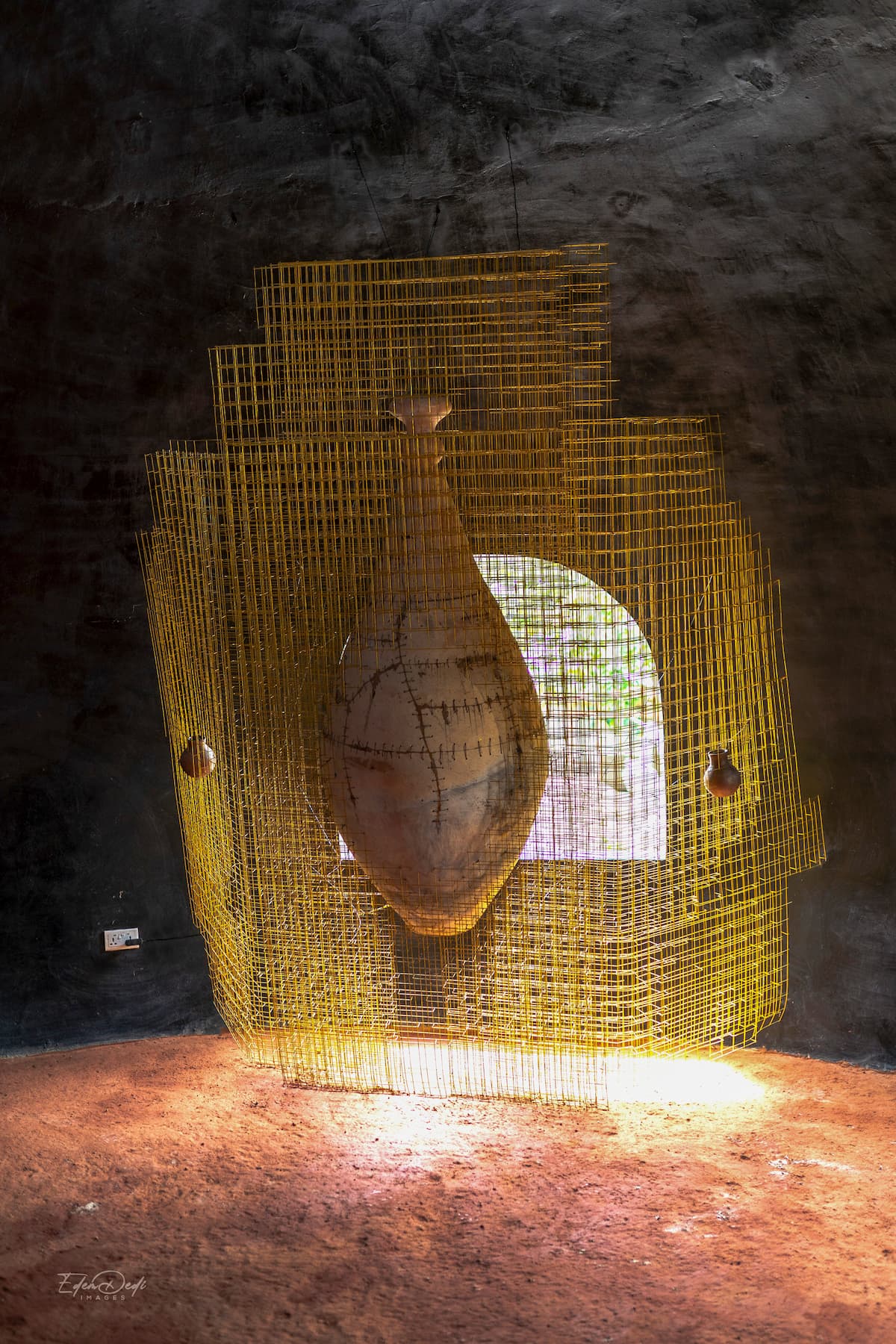

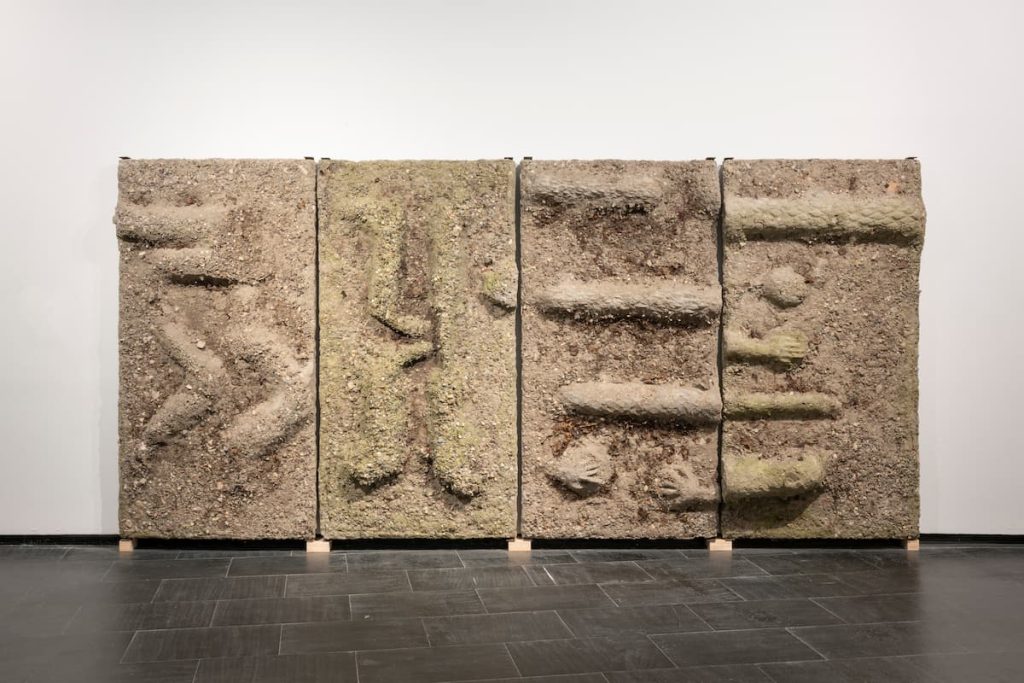

La galería 209 profundiza en el trabajo con la materia terrestre en todas sus transformaciones: barro, arcilla, mezclas híbridas o compuestos experimentales. Destacan las obras del ghanés Frederick Okai y del mexicano Héctor Zamora, los experimentos con suelos extraterrestres de Oscar Santillán o las esculturas de adobe del argentino Gabriel Chaile, quien además interviene un muro del museo con un mural de carbón. También se exhiben las cerámicas de Mar de Dios, elaboradas con lodos de Bizkaia, y las piezas de David Bestué, producidas con sedimentos del Nervión. En esta misma línea, Patricia Dauder y Jorge Satorre abordan la descomposición escultórica en el subsuelo.

El discurso se expande hacia los tejidos y los vínculos con especies no humanas. Los tapices de Asunción Molinos Gordo, elaborados con lana de todas las razas ovinas ibéricas, las piezas de la artista colombiana Susana Mejía —que exploran la cromática amazónica— o los tejidos de la comunidad wichí del Gran Chaco argentino, reunidos por Claudia Alarcón y la Unión Textiles Semillas, muestran la cooperación como forma de resistencia ecológica.

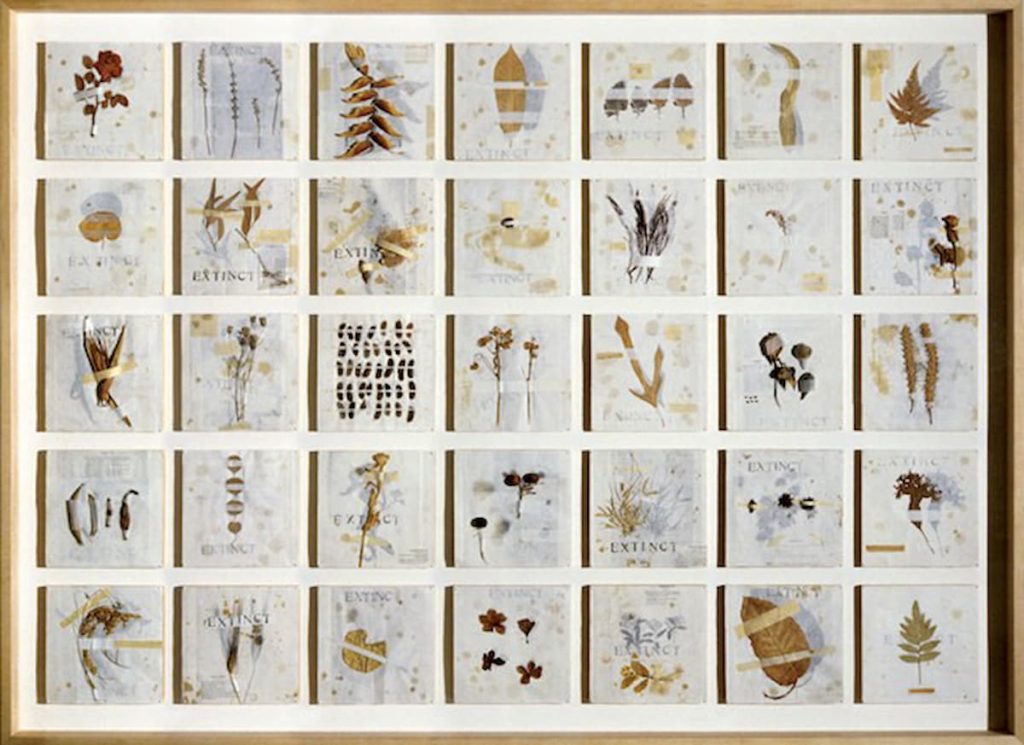

En las galerías 201 y 203, Artes de la Tierra se adentra en el análisis de los entornos alterados por la acción humana. El pionero Mel Chin presenta Revival Field (1989-presente), un proyecto de fitorremediación en el paisaje estadounidense. A su lado, la arquitecta sudafricana Sumayya Vally reconstruye en Grains of Paradise las rutas migratorias de las semillas entre territorios coloniales y Europa. El brasileño Paulo Tavares investiga las prácticas de preservación amazónica, mientras el colectivo español Inland/Campo Adentro rescata los saberes agrícolas tradicionales del noroeste peninsular.

El compostaje cultural de artistas como Claire Pentecost o Asier Mendizabal se confronta con propuestas que oscilan entre lo simbólico y lo utilitario: desde el Land Art de Dennis Oppenheim hasta los experimentos sostenibles de Tomás Saraceno o los proyectos pedagógicos de la Escuela de Arquitectura de Talca, documentados por José Luis Uribe. El diálogo se amplía con herramientas, amuletos y utensilios rurales procedentes del País Vasco y otras regiones españolas, que resuenan con prácticas vivas de diferentes culturas del planeta.

La galería 202 cierra el recorrido con una reflexión sobre la posibilidad de un arte sostenible y su diálogo con la abstracción moderna. Allí se encuentran las esculturas arbóreas de Giuseppe Penone —talladas en troncos dentro de otros troncos— y una monumental uña de cristal sobre hojas de laurel, junto a la obra del vasco Agustín Ibarrola, que en los años ochenta dio un giro ecológico a su trabajo político y urbano. La sala acoge también piezas de Michele Stuart, María Cueto, Richard Long, Solange Pessoa, Gabriel Orozco y Daniel Steegmann Mangrané: esculturas y formas que escuchan la tierra, evocando la metamorfosis mineral y animal del planeta.

El proyecto museográfico se concibe como un pacto con el entorno. En consonancia con su propósito ecológico, el Guggenheim Bilbao ha reducido al mínimo la huella de carbono de la exposición: se ha prescindido de transportes aéreos, se han utilizado materiales reciclados o compostables, y se ha implementado un sistema de préstamos virtuales. Artes de la Tierra se convierte así en un prototipo no solo de contemplación estética, sino también de acción institucional responsable, anticipando las estrategias del museo del futuro.

En paralelo, el programa Didaktika amplía la experiencia con espacios educativos y recursos digitales bajo el título El sustrato del arte. Este apartado invita a explorar las relaciones simbióticas entre especies humanas y no humanas, la transmisión de saberes ancestrales y los procesos de reparación y regeneración. La iniciativa se inscribe en el plan de sostenibilidad del Guggenheim, cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad de carbono en 2030.

A través de materiales, sonidos y estímulos sensoriales, Artes de la Tierra no solo exhibe arte: propone una inmersión en el pulso profundo del planeta, recordando que la cultura —como la tierra— necesita cuidado, reciprocidad y escucha. En tiempos de urgencia ecológica, el museo se ofrece aquí no como contenedor, sino como terreno fértil donde germinan las preguntas más decisivas de nuestro presente.