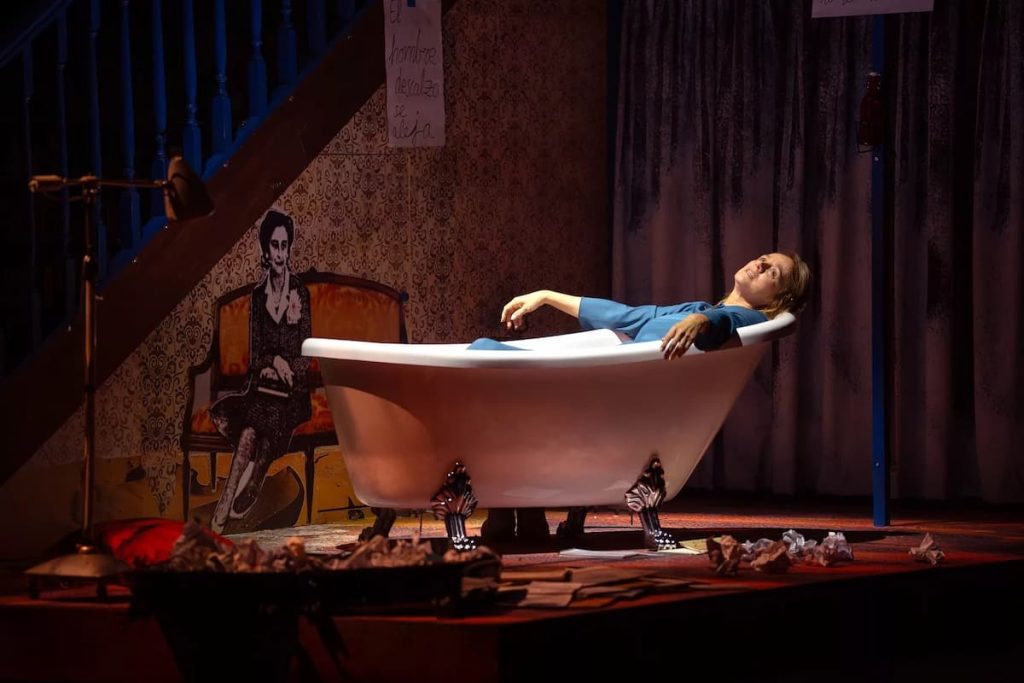

Desde el primer momento, el espectador es invitado a entrar en ese espacio incierto entre la vigilia y el sueño. La escenografía, mínima y simbólica, gira y se transforma como si replicara el flujo mental de la protagonista. No hay salones recargados ni reproducciones domésticas: hay umbrales, escaleras, luces que se apagan y se prenden como parpadeos del alma. El “cuarto de atrás” no es una estancia concreta, sino un lugar mental donde se refugian las historias que no se pueden contar en voz alta. Es, en definitiva, el cuarto donde nace la escritura cuando ya nadie escucha.

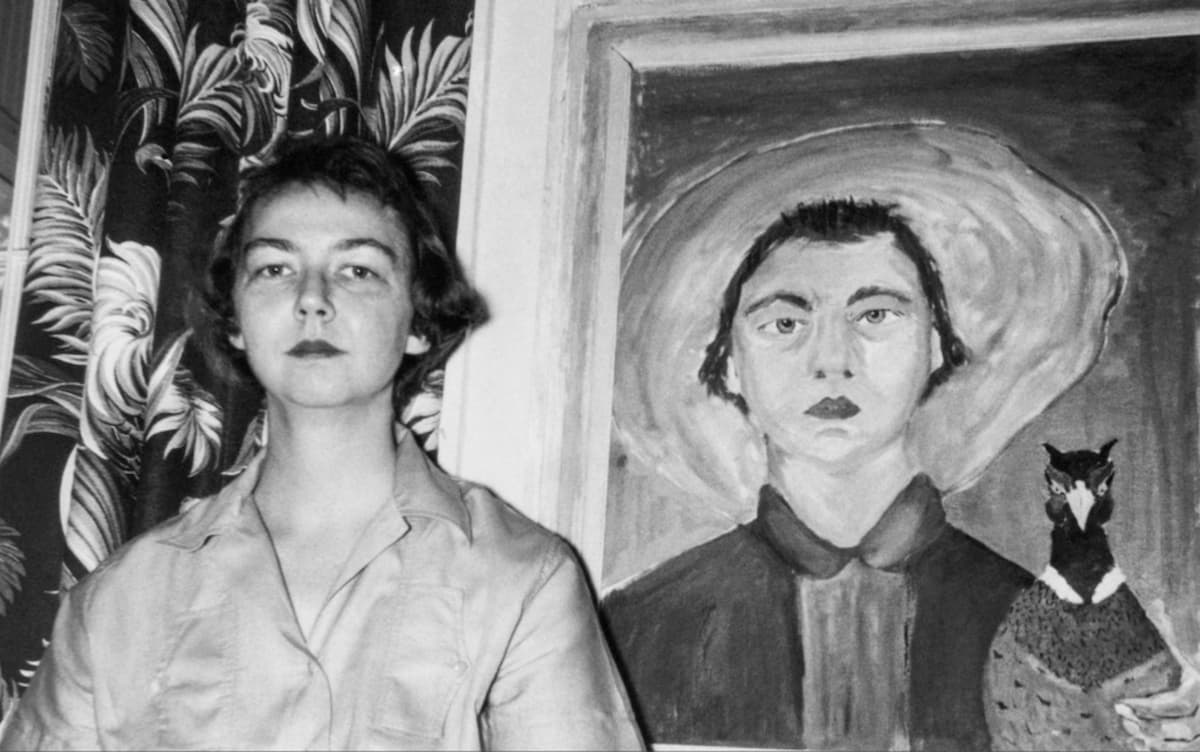

Emma Suárez entrega aquí una interpretación de hondura poco habitual en los escenarios actuales. No imita a Carmen Martín Gaite ni trata de reproducir sus inflexiones. La encarna desde el temblor, desde la duda, desde el vértigo. Su Carmen es una mujer insomne, escindida entre el recuerdo y la imaginación, que dialoga con sus propios miedos —personificados en el Hombre de Negro— sin renunciar a la ternura ni al humor irónico.

Cada silencio, cada titubeo, cada frase suspendida al borde del suspiro revela una interioridad que no se declama: se respira. Es un trabajo desde la fragilidad, pero también desde la resistencia. Suárez sostiene una hora y media de texto con una intensidad sostenida que jamás se quiebra ni se sobreactúa. Simplemente está, y al estar, convoca.

El personaje del Hombre de Negro, interpretado con contención precisa por Alberto Iglesias, actúa como catalizador de la memoria. No se presenta como antagonista ni como guía amable, sino como un alter ego ambiguo que viene a sembrar preguntas. Su presencia —inquietante y seductora a la vez— dinamiza el monólogo interior de Carmen. Es él quien la interroga, la provoca, la empuja a recordar lo que preferiría dejar en penumbra. Su lenguaje es evasivo, sus gestos ambiguos. No se sabe si es un fantasma, un recuerdo o una alucinación. Ese estatuto indefinido es clave: representa, quizás, el inconsciente político, la Historia que se cuela por las rendijas de la casa interior.

Junto a los dos protagonistas, hay una tercera figura que atraviesa la escena como un hilo invisible: una presencia femenina —a veces hija, a veces sombra, a veces canto— que dota de cuerpo a las voces del pasado. Sus intervenciones musicales, inspiradas en la copla y en los ritmos de la radio de posguerra, no son meros ornamentos: son invocaciones emocionales que dan textura a la memoria. Las canciones no ilustran, sino que encarnan. Son fragmentos de una biografía colectiva vivida en femenino, encerrada en pisos oscuros mientras el mundo dictaba silencio.

La adaptación de María Folguera es una coreografía de la palabra y la actriz Emma Suárez encarna este hecho desde la contención apasionada. María Folguera no se limita a trasladar los diálogos: los reconfigura para que fluyan con naturalidad en el cuerpo escénico. Lo que en la novela era flujo de conciencia, aquí se convierte en partitura de emociones. Hay frases que se repiten como mantras, imágenes que reaparecen como visiones, pausas que dicen más que cualquier exposición. El ritmo es sostenido, envolvente, a ratos hipnótico. Pero nunca gratuito: cada silencio es una grieta que deja ver lo no dicho.

La dirección de Rakel Camacho se inscribe en la estética de la sugerencia. No hay dramatizaciones obvias ni subrayados emocionales. Todo está medido para que el público complete la experiencia con su propia memoria. Las luces se apagan lentamente, los espacios se transforman sin ruido, las apariciones surgen con naturalidad y sin grandilocuencia. Es un teatro de lo esencial, que confía en la inteligencia y sensibilidad del espectador.

El cuarto de atrás no ofrece respuestas, ni moralejas, ni catarsis. Se instala en el espectador como un perfume que no se puede describir del todo, como una pregunta que late después de haberse formulado. Habla de la censura, de la identidad femenina, de la necesidad de escribir desde la oscuridad. Pero sobre todo, habla del valor de recordar sin nostalgia, sin ira, sin miedo.

Esta no es una obra para ser entendida, sino para ser vivida. Como los sueños. Como la literatura que importa. Como esos cuartos que todos habitamos en secreto y que, solo cuando se enciende la luz, descubrimos que también pueden ser un escenario.