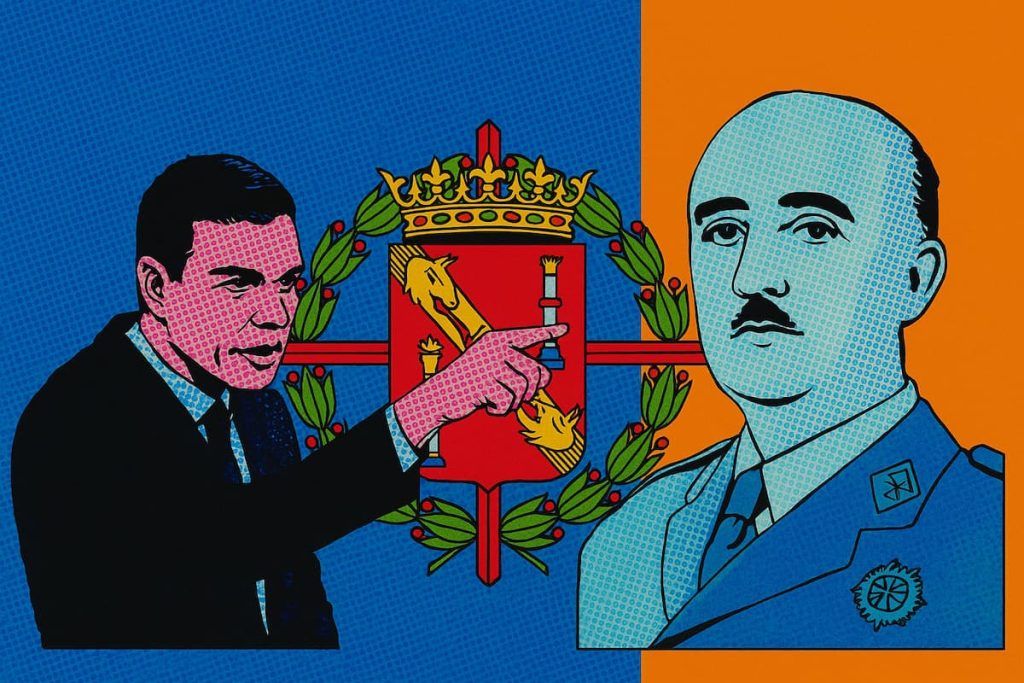

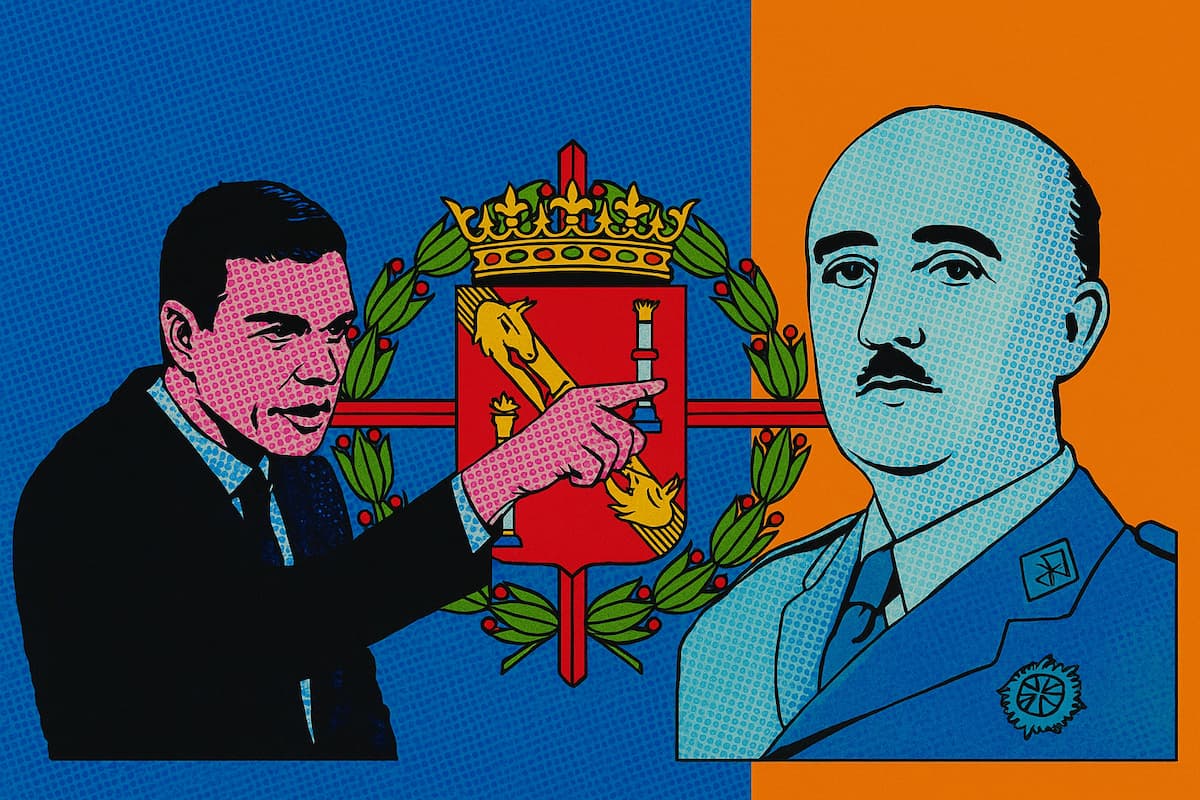

La fundación nació en 1976, en esa grieta ambigua que siguió a la muerte del dictador. Era, en su origen, una cofradía de guardianes de la memoria franquista: antiguos jerarcas, nostálgicos, herederos y notarios de una gloria putrefacta. Su razón de ser no era filantrópica ni cultural, sino devocional. Convertida en archivo y altar, la fundación mantuvo durante casi cinco décadas una tarea que se disfraza de “difusión histórica”, pero que en realidad se sostiene en la apología del autoritarismo. Desde sus estatutos hasta sus boletines internos, todo en su estructura funcionó como una empresa de blanqueamiento: la canonización del verdugo bajo el manto de la legalidad democrática.

El corazón de la fundación es su archivo, un conjunto de decenas de miles de documentos, cartas, notas y fotografías personales del dictador. Es un patrimonio incómodo, tanto por su valor histórico como por su naturaleza moral. Lo que custodia no son sólo papeles, sino la gramática íntima de la dictadura. Durante años, el acceso a ese material estuvo restringido, reservado a investigadores “de confianza” y negado a historiadores críticos. Se trataba, más que de conservar, de controlar la narración. De decidir quién tiene derecho a mirar la historia de frente.

Hoy, el Estado reclama esa memoria como bien público, como testimonio que pertenece a todos y no a una hermandad privada de devotos. El Ministerio de Cultura y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sostienen que la fundación ha vulnerado la Ley de Memoria al enaltecer el franquismo y negar la dignidad de las víctimas. Y en efecto, sus comunicados, homenajes y publicaciones siguen siendo una coreografía ideológica que insulta la decencia republicana. No hay distancia histórica en sus gestos: sólo la arrogancia de quien se cree inmune al paso del tiempo.

La controversia no es nueva. Durante la Transición, España aceptó el pacto tácito del olvido: reconciliarse significaba no mirar atrás. Aquella amnesia institucional permitió que ciertas reliquias del régimen sobrevivieran bajo ropajes legales. La Fundación Franco fue una de ellas, amparada por un discurso de “pluralismo” que se confundía con permisividad. La democracia, recién nacida, prefirió no provocar. Pero el olvido nunca es neutral: lo que no se juzga, se perpetúa.

Casi medio siglo después, el cierre de la fundación es una respuesta tardía, pero necesaria. No es una cuestión de censura, sino de higiene democrática. Ningún país que se respete puede albergar instituciones dedicadas a glorificar una dictadura. Ninguno. Que haya tardado tanto España en reconocerlo dice más de su trauma que de su prudencia. Porque aquí, todavía hoy, la palabra “Franco” funciona como un campo minado: en algunos despierta nostalgia; en otros, una herida.

Política, símbolos y resistencias

La extinción de la fundación no será un trámite fácil. El procedimiento —articulado por el Protectorado de Fundaciones— podría derivar en un proceso judicial que determine la disolución, la incautación del archivo y la gestión pública del patrimonio. Pero el valor de esta medida no es sólo jurídico: es político, simbólico, pedagógico. Es el intento del Estado por redefinir los límites de lo tolerable.

No faltarán quienes griten “persecución ideológica”. Ya lo han hecho. Argumentarán que la democracia debe proteger todas las ideas, incluso las más repugnantes. Pero ese argumento olvida que la libertad de expresión no ampara la apología del crimen. El fascismo no es una opinión: es una patología política que niega la dignidad humana. Las democracias maduras no lo protegen; lo estudian, lo archivan, lo desactivan. Y esa es la diferencia entre la memoria y la nostalgia.

La fundación fue, durante décadas, un espejo en el que se reflejaba una parte del país que nunca aceptó perder su centralidad. Sus cenas, sus misas, sus comunicados altisonantes, eran rituales de resistencia cultural más que gestos marginales. El franquismo sociológico, ese sedimento invisible que sobrevive en las estructuras y en los gestos, encontró allí su último refugio. Su disolución no extinguirá esa cultura, pero marcará el fin de su institucionalización. La nostalgia, a partir de ahora, deberá asumir su condición de exilio.

Cerrar la Fundación Francisco Franco no significa borrar la historia, sino recuperarla del secuestro. Su archivo, una vez abierto al escrutinio público, podría ser una herramienta invaluable para entender los mecanismos del poder y del miedo durante la dictadura. Pero para que eso ocurra, el Estado deberá actuar con transparencia: sin convertir el archivo en otro mausoleo burocrático. La memoria debe ser incómoda, plural, intransferible. No un trofeo político.

El desafío, entonces, no es sólo clausurar una fundación, sino redefinir la relación de España con su pasado. Las leyes de memoria —la de 2007 y la de 2022— han avanzado en reconocer víctimas y restaurar símbolos, pero falta una pedagogía emocional, un relato compartido que deje de tratar el franquismo como un asunto de bandos y lo asuma como un trauma colectivo. La memoria no puede seguir siendo patrimonio de los vencidos.

Si la dictadura construyó el Valle de los Caídos para inmortalizar al dictador, la democracia debe construir su propio espacio simbólico: no para glorificar, sino para comprender. El cierre de la Fundación Franco será, quizá, el último acto de una transición que se alargó demasiado. No es revancha; es reparación. No se trata de castigar la nostalgia, sino de impedir que se confunda con historia.

España, en este punto, se mira al espejo. Lo que extingue no es sólo una fundación, sino una indecencia: la de haber permitido, durante casi medio siglo, que el verdugo tuviera su fundación y las víctimas, apenas su silencio. Ahora el Estado toma la palabra. Falta saber si, por fin, lo hace en nombre de la memoria o del miedo a ella.