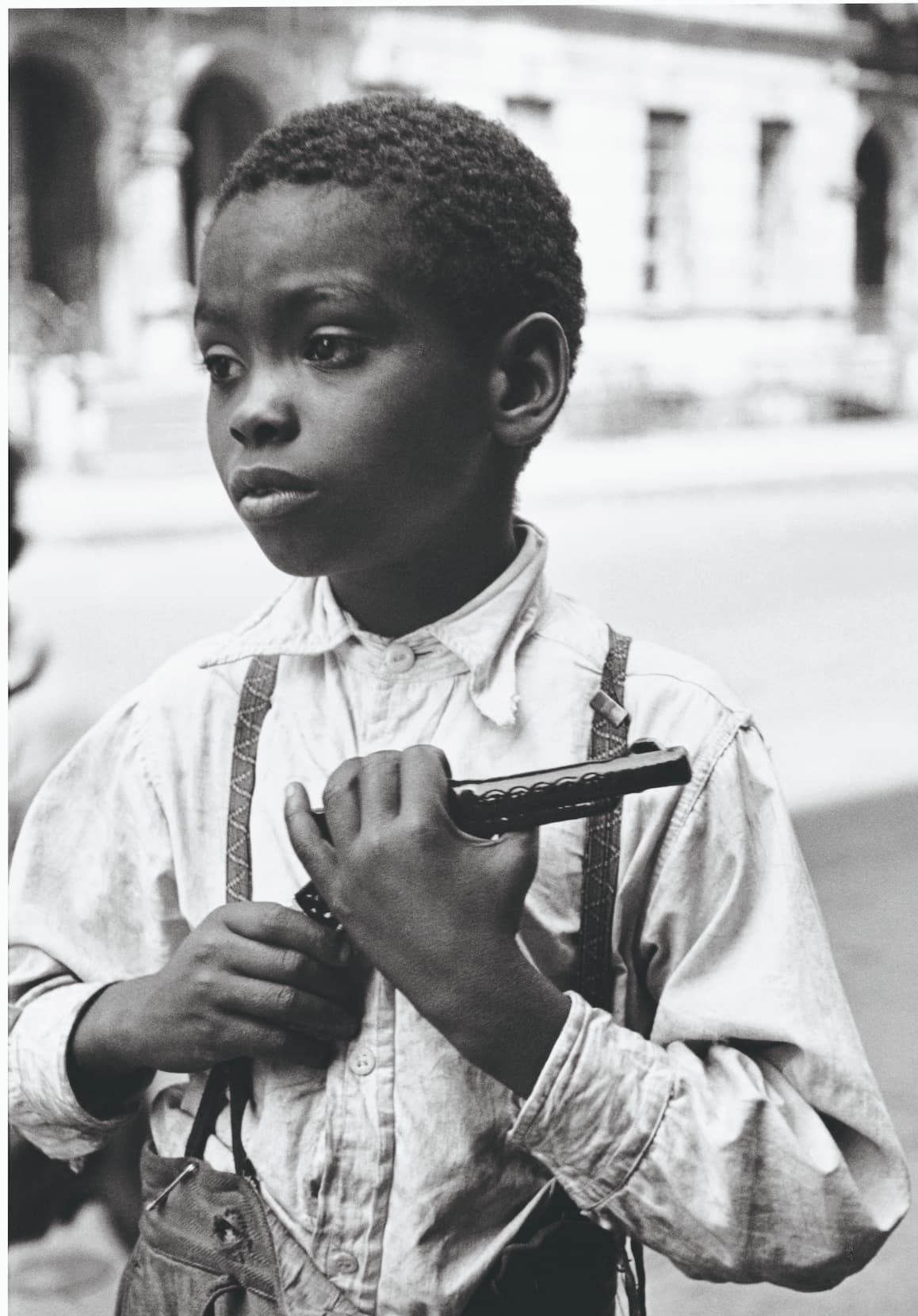

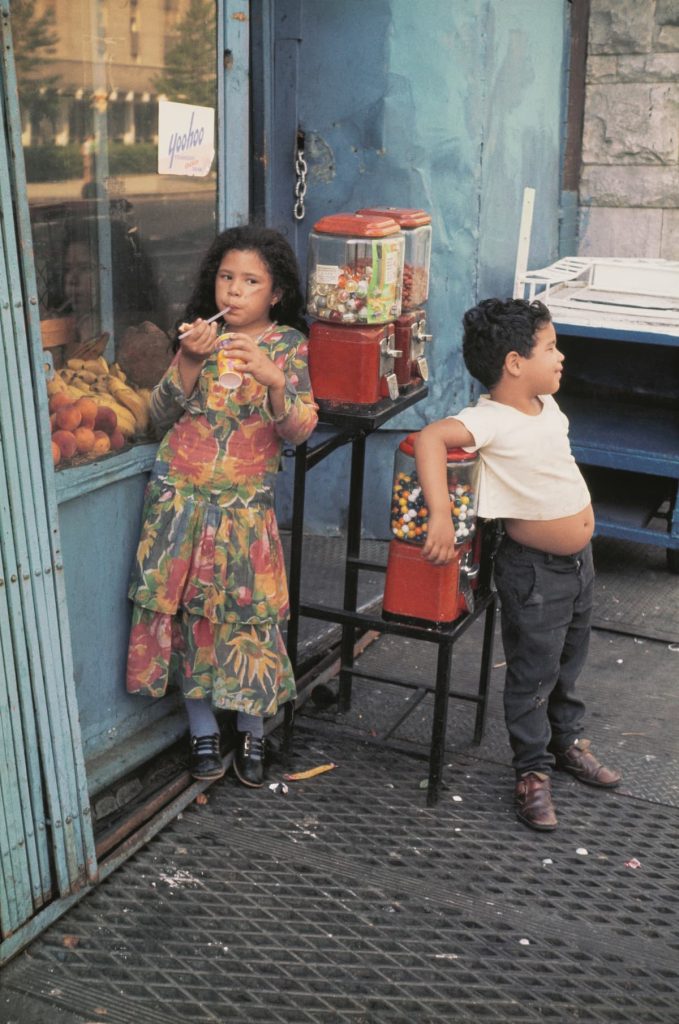

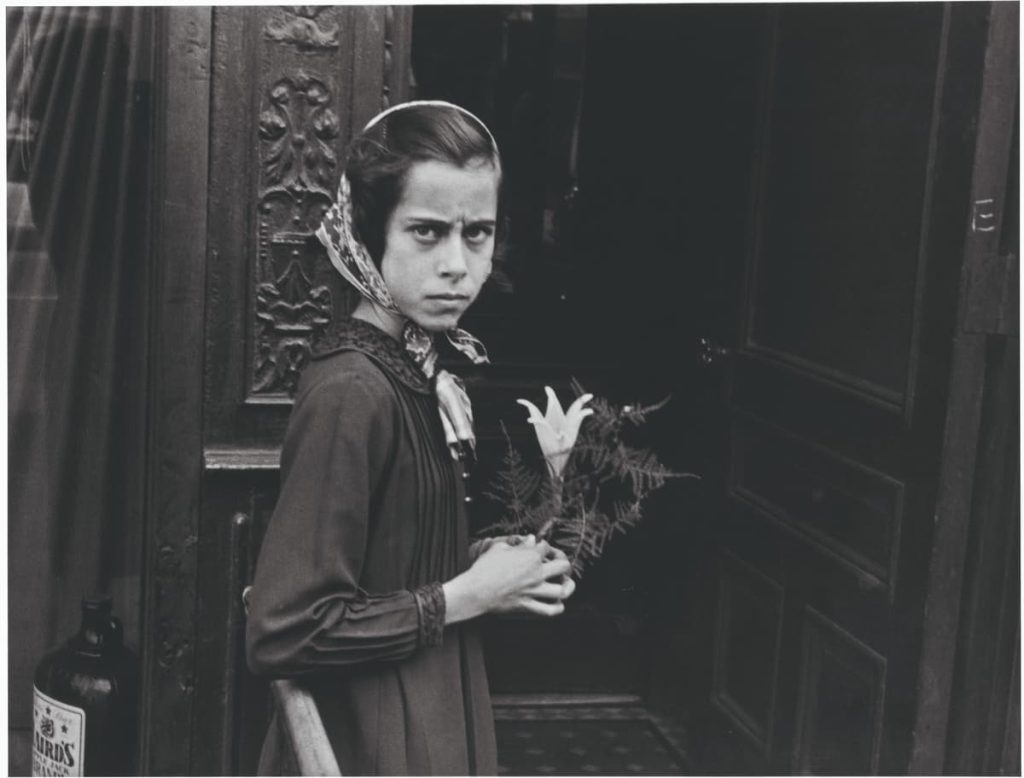

Las fotografías de Levitt poseen un misterio íntimo, una especie de vibración silenciosa que las convierte en acertijos visuales. En sus composiciones, siempre aparentemente sencillas, late una complejidad que desafía cualquier lectura lineal. Levitt escogía la calle —sus ritmos, sus gestos, sus pequeños acontecimientos— como teatro de lo cotidiano. Esa mirada certera y a la vez esquiva genera, incluso sin necesidad de un relato explícito, una conexión inmediata con quien observa. Fue una de las primeras mujeres en abrir una brecha propia en el territorio de la street photography. Ella prefería no verbalizar demasiado su trabajo ni construir relatos alrededor de sus imágenes, y justamente esa reserva potencia la extraña elocuencia de sus fotografías: hablan sin hablar, conmueven sin explicarse.

Helen Levitt nació en 1913 en Bensonhurst, Brooklyn, en una familia de origen ruso-judío. Desde muy joven se sintió atraída por el cine mudo, la literatura y el universo escénico, intereses que alimentaron una sensibilidad temprana hacia la imagen. Abandonó el instituto antes de concluir los estudios, pero esa decisión la condujo pronto hacia una formación alternativa: se inició como aprendiz en un estudio fotográfico del Bronx, donde obtuvo los conocimientos técnicos básicos. En 1934 compró su primera cámara y, poco después, se incorporó a la New York Film and Photo League, colectivo comprometido con el potencial transformador de la imagen documental. Allí coincidió con Henri Cartier-Bresson, una influencia decisiva que la empujó a independizarse como fotógrafa.

Entre 1938 y 1942 produjo muchas de las instantáneas que la consagrarían como una autora fundamental del siglo XX. Sus recorridos por Spanish Harlem, el Lower East Side o Brooklyn le permitieron registrar la vida en la calle tal como era: niños jugando, adultos conversando en los portales, madres apoyadas en los alféizares, vecinos sofocando el calor estival en las bocas de incendio. Sus fotos comenzaron a difundirse en publicaciones como Fortune o PM, y en 1943 el MoMA le dedicó su primera exposición individual, un hito que consolidó su presencia en el canon de la fotografía moderna.

A lo largo de su carrera, Levitt también exploró el cine y la fotografía en color. A mediados de los años cuarenta rodó un documental que acabaría dando forma a In the Street, y colaboró como directora de fotografía en The Quiet One. En 1959 recibió una beca Guggenheim para investigar nuevas posibilidades cromáticas. Sin embargo, en 1970 un robo en su apartamento borró buena parte de su producción en color. Pese a ello retomó su trabajo y en 1974 el MoMA proyectó una selección de sus diapositivas. Más adelante, en las décadas de 1970 y 1980, regresó de forma intermitente a las calles para fotografiar en blanco y negro o explorar espacios como el metro, Brooklyn, Nueva Jersey o Nuevo Hampshire, hasta que la edad y un enfisema limitaron su actividad.

La exposición presentada por Fundación MAPFRE reconstruye esta trayectoria plural. A pesar de que su nombre está ligado casi de forma automática a la fotografía callejera, la autora realizó viajes —como el que la llevó a México—, se adentró en el cine y dedicó un periodo relevante a experimentar con el color. Sus imágenes, siempre sugerentes y cargadas de ambigüedad, desprenden espontaneidad, humor y una sensibilidad fina hacia la fragilidad humana. Los críticos de los primeros años insistían en que Levitt “fotografiaba niños”, pero su obra completa revela un espectro mucho más amplio: una aceptación sin defensas de los claroscuros de la existencia, de sus miedos, placeres y complejidades, visibles en cualquier edad y condición social.

La muestra, estructurada en nueve secciones y compuesta por unas 220 fotografías, reúne trabajos inéditos, las imágenes que realizó en México en 1941 y buena parte de su producción en color a partir de la década de 1950. También incluye In the Street, dirigida por Levitt junto a Janice Loeb y James Agee, así como una proyección de sus diapositivas cromáticas.

El recorrido arranca con sus primeras obras: fotografías tempranas en las que ya se advierte su búsqueda de un lenguaje propio. Algunas acentúan un tono sombrío; otras adoptan un registro más documental, siempre afinado por la ambivalencia. En 1937 Levitt comenzó a trabajar como profesora de arte para niños en East Harlem a través del New York City Federal Art Project. En esos trayectos descubrió los dibujos a tiza que los niños realizaban sobre el asfalto, una forma espontánea de arte popular que la cautivó. Durante una década los documentó, retratando tanto los grafitis como a los pequeños creadores que los acompañaban, ampliando así la noción de calle como espacio simbólico y habitable.

A finales de 1937 o principios de 1938 mostró su trabajo a Walker Evans, quien la incorporó a su círculo y la animó con entusiasmo. Las fotografías de familias gitanas —realizadas con la cámara de 4×5 pulgadas y el trípode de Evans— pertenecen a este periodo.

El capítulo mexicano (1941) marca un giro brusco. Allí retrató la calle desde otra perspectiva, más áspera y despojada. Las escenas, centradas en indigentes o en personas de los estratos más vulnerables, carecen del elemento lúdico presente en Nueva York. La dureza social se impone.

Tras su regreso, hacia 1946, James Agee escribió un ensayo que defendía que Levitt no se limitaba a mostrar la vida infantil de los barrios humildes, sino que abordaba temas más hondos: la melancolía, el desamparo, la extrañeza de la vida urbana. Ese texto formaría parte del libro A Way of Seeing, aunque no se publicaría hasta dos décadas después por la muerte repentina del escritor.

El color ocupa otra sección esencial. La Guggenheim obtenida en 1959 le permitió experimentar con técnicas novedosas, utilizando diapositivas en un contexto en el que el color aún era una anomalía artística. Aun cuando fotografiaba en barrios peligrosos como el Bronx de finales de los años cincuenta, sus imágenes no buscaban el sensacionalismo: mostraban la vida simple, los ritmos lentos, los gestos ordinarios que componen la existencia diaria. En 1963 el MoMA presentó un pase de diapositivas titulado Three Photographers in Color, donde se incluyeron algunas de sus piezas. Tras el robo de 1970, Levitt retomó esa senda y John Szarkowski proyectó cuarenta de sus diapositivas en 1974. De muchas de ellas realizó después copias mediante transferencia de tintes, una técnica que produjo colores densos y envolventes.

El itinerario concluye con In the Street. Tras una experiencia previa en el montaje de Spanish Earth junto a Helen van Dongen y bajo la supervisión de un Buñuel exiliado, Levitt, Loeb y Agee filmaron un cortometraje experimental que funcionaba como prolongación natural de su mirada fotográfica. Estrenado en 1949 como 104th Street: Notes for a Documentary, adoptó en 1952 el título definitivo In the Street, acompañado por música de piano de Arthur Kleiner.

Como cierre, la exposición cuenta con un catálogo que reúne todas las obras presentadas y textos del comisario Joshua Chuang y de especialistas como Lauren Graves, Elizabeth Grand, Monica Bravo, Anne Bertrand, Freya Field-Donovan y Joel Sternfeld. El volumen se coedita con Thames & Hudson en inglés.