Publicado por Acantilado en 2025, El Kremlin de azúcar (Sájarny Kreml, título original) despliega sus quince capítulos como fragmentos de un gran mosaico, mostrando la sociedad rusa dividida cien veces: hologramas y robots conviven con señores feudales; la tecnología y lo metafísico; a los oprimidos frente a los opríchniks; lo antiguo y lo nuevo entrelazados en sangrantes contradicciones. Lo efímero –el azúcar soluble en té, regalado en la Plaza Roja a niños y niñas– se convierte en centro de una mitología poética-política, metáfora de un poder que promete encanto e ignora la sustancia humana.

Sorokin prosigue el hilo que ya estaba más que trazado en El día del oprichnik, su novela anterior. Pero no estira la misma trama: en lugar del relato único, nos entrega relatos múltiples; en lugar de un soberano concreto, un soberano omnipresente; en lugar de una historia lineal, una galería de visiones, de rituales, de voces que se superponen. Este libro es un atlas sentimental del alma rusa, una enciclopedia descompuesta donde cada capítulo es al mismo tiempo fábula política, grotesco ceremonial, farsa, y momento lírico inesperado.

Desde el primer capítulo, la tensión entre lo ridículo y lo ominoso, entre lo carnavalesco y lo cruel, nos atrapa: la imagen del Kremlin de azúcar que se disuelve en el té anticipa ya el destino de quienes creen en los símbolos dulces. Niños que reciben algo bello, algo comestible, algo efímero; luego ese símbolo pasa de mano en mano, entre clases sociales, entre señoríos y servidumbres. Sorokin juega con la idea del presente como máscara del pasado; con la memoria que se desfigura y vuelve como enfermedad. El régimen no es solo autoritario, es performativo, visible en los gestos, los símbolos y en la manera en que la gente consume el poder, lo saborea, lo bebe, lo olvida.

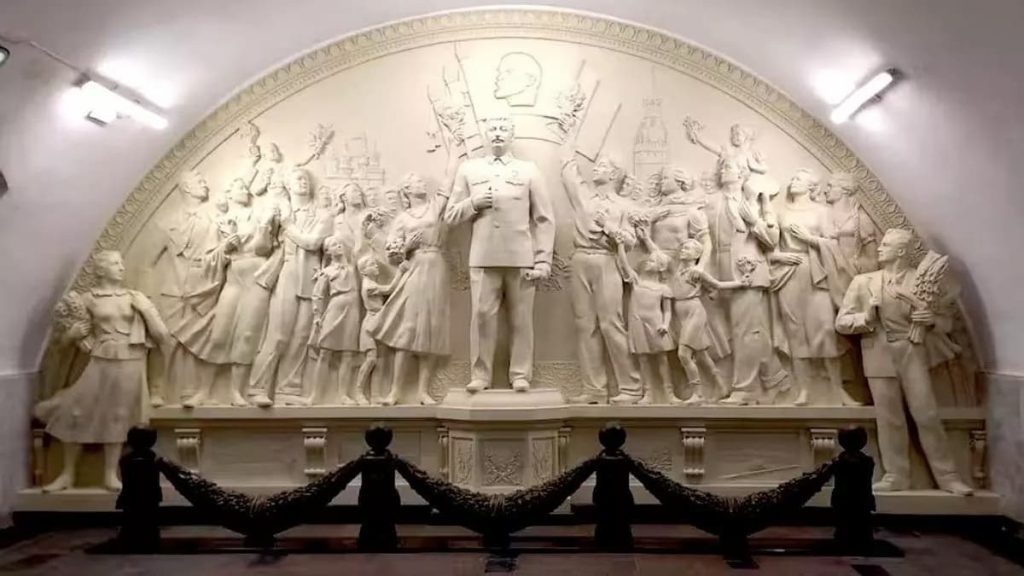

Las escenas que pintan colas para el pan, hologramas que promocionan rituales ortodoxos, la vigilancia tecnológica combinada con iconos religiosos, los espectáculos grotescos en plazas pintadas de blanco: todo esto se combina en un cosmos donde lo extraordinario se cuela en lo cotidiano para desestabilizar lo que dábamos por obvio. Este mundo neomedieval es, sin embargo, espejo de nuestras distopías reales, de las costras que cubren las democracias que olvidan su deuda con la verdad, la justicia, el recuerdo.

El estilo de Sorokin arde en esas tensiones. Su lenguaje alterna registros: hay arcaísmos, hay burocracia poética, jerga publicitaria, fraseología de culto religioso y retórica del poder. No todo es símbolo puro; algunas páginas funcionan como un desfile de bordes canturreantes del absurdo. Sorokin no quiere sólo denunciar; quiere provocar que el lector se sienta incómodo, que dude, que reconozca en esas imágenes distantes un eco de “aquí” y “ahora”. No es sólo la Rusia futura la criticada: es cualquier paisaje humano en el que el poder, la memoria, la obediencia y la fe se mezclan sin borrarse.

Una característica significativa es cómo Sorokin reutiliza, resignifica y deforma la tradición literaria rusa: la idea del zarismo y lo feudal, la herencia de los cuentos, del absurdo gótico, de la sátira grotesca que tienen raíces antiguas. Pero lo mezcla con tecnología, con hologramas, con robots que sirven copas, con propaganda digital. Lo medieval y lo futurista conviven en catástrofe estética, en exceso visual, en escenas que se leen casi como cuadros vivientes: palacios que se desmoronan simbólicamente, rituales públicos que son teatro del terror, la Soberana que al amanecer huele a pastel quemado.

El libro no prescinde del humor negro ni de la ironía punzante. Sorokin parece disfrutar deformando lo sagrado, lo solemne, lo oficial. La lectura de El Kremlin de azúcar se siente como adentrarse en un carnaval sombrío, donde los disfraces son reales, donde el miedo está disfrazado de adorno, y donde la gula –de poder, de obediencia– se sirve en bandeja de azúcar.

Si algo queda claro al cerrar el volumen es que la “gran enciclopedia del alma rusa” que propone Sorokin no está escrita desde el heroísmo, sino desde la fisura, desde lo deformado, desde lo que el poder arroja a los márgenes para poder seguir creyendo que no está allí. Esta Rusia de 2028 que Sorokin inventa es una fábula política feroz pero también una advertencia moral: cuando los símbolos devoran la sustancia; cuando los rituales de poder se vuelven decorativos; cuando la memoria es obligatoria pero vacía; cuando lo dulce se disuelve en el líquido de la mentira.

En suma, El Kremlin de azúcar no es solo un nuevo libro para los seguidores de Sorokin, es un golpe literario, una carcajada amarga, un espejo oscuro para lectores que deseen mirar más allá de la anécdota. Sorokin nos recuerda que la ficción no sirve sólo para escapar, sino para recuperar el asombro, para encender la sospecha, para preguntarnos quién soporta el peso del poder cuando los muros ya no se ven, sino que se saborean.