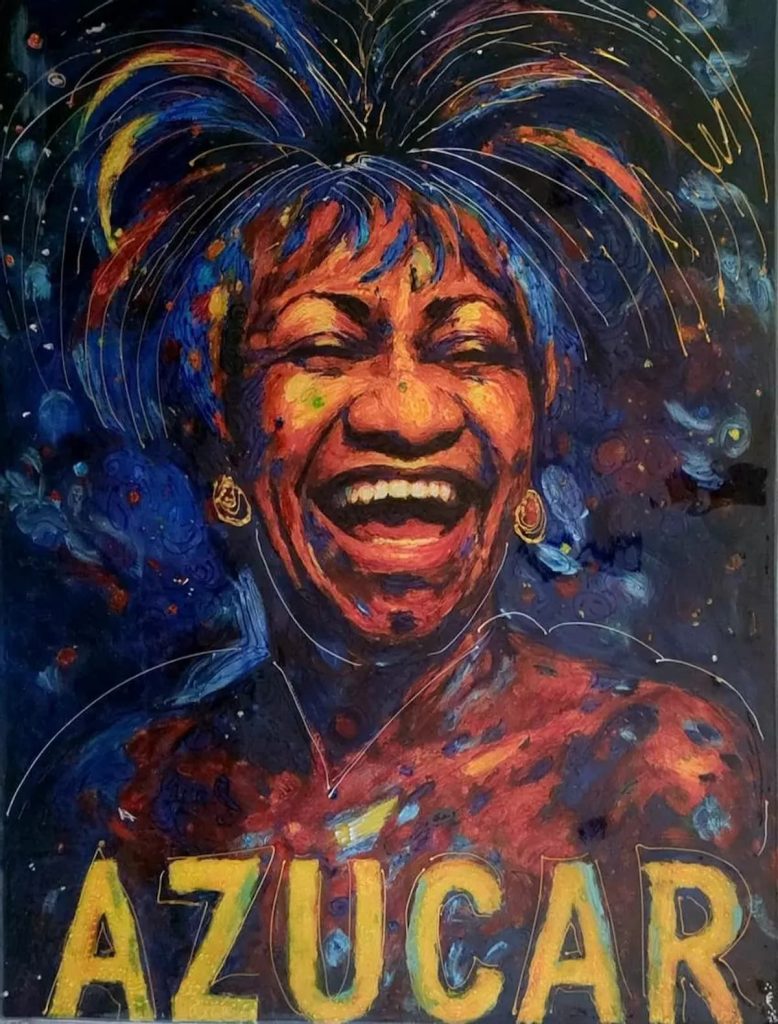

Después vino la música. Esa voz prohibida, esa garganta de azúcar y dinamita que la isla expulsó como si fuera contagiosa. “La vida es un carnaval”, decía Celia, mientras la maquinaria de la solemnidad revolucionaria la borraba de los catálogos, de las escuelas, de la memoria oficial. Pero la memoria no obedece. La memoria es una traidora fiel, y este domingo en la FAC, esa traición se volvió una forma de justicia.

La silla vacía no era solo de Celia. Era también la de todos los artistas cubanos exiliados, silenciados, marginados o desfigurados por la retórica del sacrificio patriótico. Era la silla de los músicos que no se atreven a decir lo que piensan porque la palabra cuesta el pasaporte, del actor que ensaya en su baño porque su obra “no es conveniente”, de la poeta que finge entusiasmo revolucionario para seguir comiendo. Una silla vacía es también una tumba simbólica, un espejo encendido donde el país se ve sin maquillaje.

FAC, ese espacio fundado por X Alfonso como refugio cultural del siglo XXI, ha sido muchas veces acusado de tibieza. De ser el club alternativo de una revolución envejecida, el decorado cool del discurso que sigue vetando a los mismos de siempre. Pero esta vez no hubo matiz posible: dejar el escenario encendido, durante una hora muda, fue un acto de desobediencia estética, un performance político sin necesidad de pancarta. En un país donde todo se debate entre la consigna y el castigo, el silencio se convirtió en el más radical de los discursos.

Celia Cruz —negra, mujer, exiliada, alegre hasta la indecencia— es todo lo que Cuba no ha querido aceptar de sí misma. La moral gris de la censura no soporta la brillantez del Caribe, el desparpajo de una voz que no pedía permiso. Celia no fue solo una artista; fue un país alternativo, un exilio cantado con lentejuelas. Su ausencia en La Habana es la metáfora más obscena del siglo cubano: un lugar donde el ritmo se prohíbe, donde el tambor es subversivo, donde la alegría está bajo vigilancia.

La silla vacía fue un altar laico. Una ofrenda para la Cuba que pudo ser y no fue. En ese espacio iluminado, todos los presentes comprendieron que la censura no se combate con furia, sino con memoria. Y que la memoria, cuando se activa, se vuelve contagiosa.

Quizá los burócratas del arte tomarán nota. Quizá mañana cierren la puerta, retiren la luz, inventen una “reparación técnica”. Pero el gesto ya ocurrió, y eso basta. Porque en una dictadura simbólica, los actos pequeños se vuelven terremotos.

Celia, desde algún lugar del Bronx o del más allá, debe haber sonreído. No con rencor, sino con esa felicidad impúdica de quien sabe que la historia, aunque la silencien, siempre acaba bailando su canción.

La Fábrica de Arte Cubano no celebró su centenario: la resucitó. La devolvió al escenario desde el hueco. La silla vacía fue la metáfora perfecta del país: un escenario brillante con su alma ausente.

Pero el silencio, por una vez, no fue obediencia. Fue justicia.

Y cuando sonó “La negra tiene tumbao”, muchos comprendieron que, aunque la censura siga mandando, hay algo que ya no se puede prohibir: el temblor en el cuerpo, el ritmo en la sangre, la verdad que baila incluso en la oscuridad.