Hay lugares en España donde el tiempo parece haberse detenido, donde la geometría de calles rectas y plazas centrales dibuja un orden que alguna vez fue férreo y hoy se siente libre. Son los pueblos de colonización, esos experimentos del franquismo que nacieron entre la autarquía, el ideal agrario y la obsesión por moldear la sociedad a imagen y semejanza del régimen. Pero si los miras con otros ojos, más allá de los manuales de historia, se convierten en escenarios que respiran historias de resistencia, sueños de autonomía y el eco de vidas que desafiaron la planificación estatal.

Pueblos de colonización: un laboratorio social.

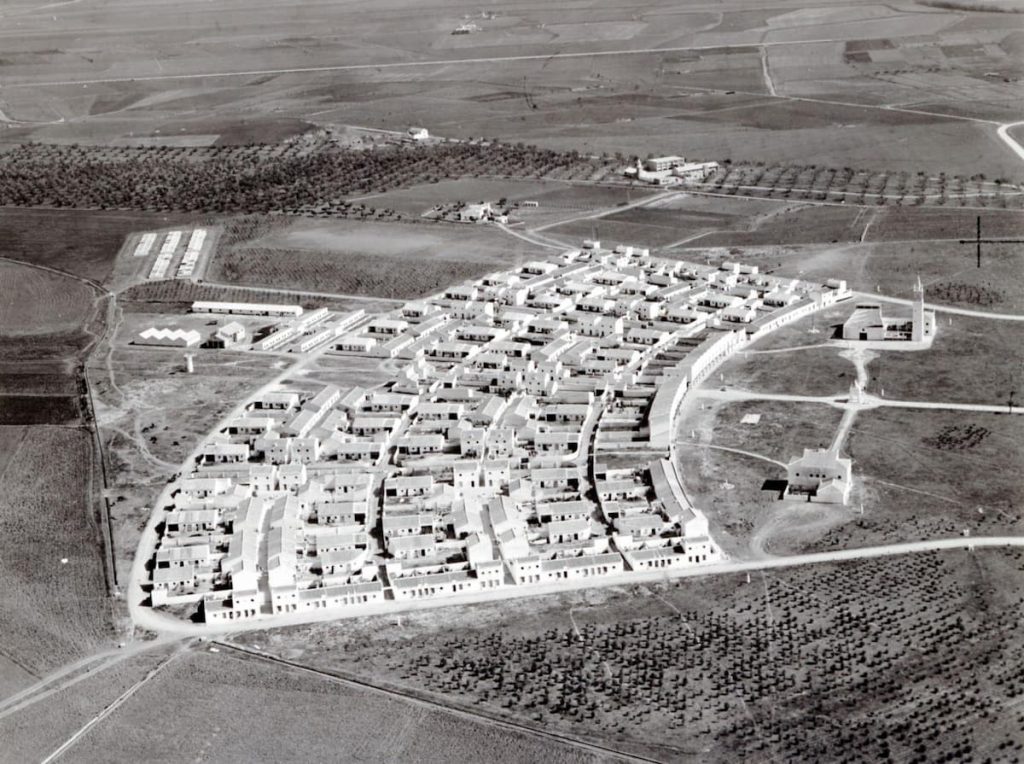

Después de la Guerra Civil, España estaba deshecha. Las tierras y las gentes habían sufrido y la dictadura buscaba reconstruir, no solo el territorio, sino la moral nacional. Fue entonces cuando surgieron los pueblos de colonización, impulsados por el Instituto Nacional de Colonización (INC). La idea era sencilla y rígida: tomar tierras baldías, dividirlas en parcelas, construir viviendas y trasladar familias seleccionadas para crear comunidades productivas y moralmente ejemplares. Pero detrás del orden aparente, estos pueblos eran laboratorios sociales, donde se probaba la mezcla de urbanismo, agricultura y disciplina ideológica.

Se levantaban en lugares olvidados: llanuras interminables de Castilla, sierras secas de Teruel, dehesas de Extremadura. Enclaves que parecen susurrar historias de colonos y de sueños de prosperidad forzada. Calles rectas que hoy se cruzan con el viento, plazas donde el eco de los pasos recuerda la religiosidad impuesta, escuelas que fueron templos del orden y cooperativas que mezclaban trabajo y vigilancia.

Los años dorados: la ilusión de la prosperidad

Entre 1950 y 1965, los pueblos de colonización alcanzaron su auge. La maquinaria del INC funcionaba con precisión: viviendas con huerto y establo, riego instalado, carreteras recién asfaltadas, energía eléctrica llegando a los confines de la nada. Para el régimen, eran oasis de orden y productividad. Para los colonos, a menudo, eran un salto hacia una vida que la miseria rural de sus lugares de origen no les podía ofrecer: tierra propia, sustento seguro, comunidad.

La propaganda los mostraba como oasis de prosperidad. Pero los habitantes, aun dentro de la estructura, encontraron maneras de hacerlos propios. Huertos que eran jardines secretos, plazas que se transformaban en escenarios de juego y de encuentro, calles donde el viento traía historias de otros lugares.

Pero ese auge también tenía una cara oscura. La selección de colonos era meticulosa: familias jóvenes, con historial “fiable” y capacidad de trabajo, consideradas moral y políticamente adecuadas. La disciplina no era opcional. Los días comenzaban con el sol y terminaban con las tareas comunitarias, las misas y la supervisión del Estado. La autonomía era relativa: el trabajo, las relaciones sociales y la vida cotidiana estaban imbricados en un sistema que exigía obediencia y productividad.

El pulso de la vida cotidiana

Cada familia traía consigo un mundo interior que ningún plan podía controlar. Mujeres que tejían historias entre los muros de adobe. Niños que corrían por calles rectas imaginando horizontes imposibles. Jóvenes que se rebelaban en silencios, en música, en palabras escondidas. La vida encontró grietas entre la disciplina.

Aun así, la vida en los pueblos de colonización tenía su propia poesía subterránea. Cada familia cultivaba su parcela, jugaba con la tierra, creaba microcosmos de verdor en medio de la aridez. Las cooperativas, que centralizaban la venta de productos y ofrecían apoyo técnico, eran a la vez espacios de comunidad y de vigilancia. Las plazas y escuelas eran centros de socialización y adoctrinamiento, pero también lugares donde los niños aprendían a imaginar más allá de los límites impuestos.

En esos espacios, el aislamiento geográfico favoreció la introspección, la creatividad y, para quienes tenían ojos para verlo, un cierto aire beatnik: jóvenes leyendo a Whitman bajo un olivo, músicos improvisando melodías sobre las paredes rectas de adobe, poetas y pintores encontrando geometrías y silencios que la ciudad jamás les ofrecería. La disciplina estatal chocaba con la vida interior de los habitantes; de ese choque nació un latido secreto, un pulso subterráneo de imaginación.

Los colonos eran elegidos por su capacidad de trabajo, pero cada uno llevaba consigo un mundo interior que el régimen jamás podía controlar. Jóvenes con hambre de futuro, familias exhaustas de la pobreza, mujeres que tejían redes sociales en los patios, niños que corrían entre calles simétricas soñando con horizontes imposibles. Algunos llegaron por necesidad, otros por ambición, todos con la incertidumbre de asentarse en un terreno desconocido. Y mientras trabajaban la tierra y cumplían con sus obligaciones, tejían historias, rituales y formas de resistencia silenciosa que solo se perciben hoy si se camina con atención entre los olivos, los cereales y los caminos rectos.

Históricamente, los pueblos de colonización cumplieron su función: aumentaron la producción agrícola, repoblaron zonas deshabitadas y crearon comunidades cohesionadas. Pero también dejaron cicatrices: la rigidez del sistema, la selección política de colonos y el control social dejaron huellas que persisten en la memoria colectiva. Algunos pueblos se consolidaron y evolucionaron; otros se vaciaron con la migración hacia ciudades industriales en los años 60 y 70. El paisaje urbano y agrícola quedó como testigo mudo de un experimento que mezclaba disciplina, planificación y utopía rural.

Desde un enfoque sociológico, estas colonias muestran cómo el Estado puede intentar moldear la sociedad a través del territorio y la infraestructura. Pero también revelan la resistencia silenciosa de los individuos, la manera en que crean significado, comunidad y cultura incluso bajo estructuras rígidas. Esa tensión entre control y libertad, entre la planificación estatal y la creatividad humana, convierte a los pueblos de colonización en escenarios perfectos para imaginar historias distópicas o mundos paralelos donde la estructura y la imaginación chocan y se entrelazan.

Paisajes distópicos: inspiración beatnik

Hoy, caminar por un pueblo de colonización es sentir un espacio entre la utopía y la distopía. Las calles rectas y las plazas centrales, diseñadas para el orden, adquieren un aura poética cuando el viento arrastra hojas secas o cuando los grafitis modernos dibujan otra narrativa sobre las paredes blancas. Los campos cultivados conviven con solares vacíos y ruinas olvidadas, y los silencios son tan elocuentes como los muros.

Estos pueblos se prestan a historias beatnik: escritores y músicos que se instalan en casas heredadas, transformando antiguos cuartos de colonos en talleres y bibliotecas, reinventando la comunidad con creatividad. También son escenario perfecto para ficciones distópicas: un orden aparentemente inquebrantable que oculta grietas, secretos y pequeñas rebeliones cotidianas; jóvenes que buscan libertad más allá de la planificación; el pulso de la tierra como memoria rebelde contra la rigidez del poder.

Legado, revisión y nuevos paradigmas para la inspiración

Hoy, los pueblos de colonización siguen vivos, aunque muchos con menos población que antaño. Sus cooperativas y estructuras todavía funcionan, y algunos han abrazado el turismo rural o la producción especializada de alimentos. Pero más allá de su función histórica, su valor reside en la poesía del espacio y en la imaginación que despiertan. Son lugares donde la historia, la arquitectura y la memoria se combinan para inspirar narrativas que cruzan el tiempo y la política: un pasado de control férreo, un presente de introspección y un futuro abierto a la reinvención creativa.

Boadilla del Camino en Palencia se levanta sobre la llanura interminable, con sus casas bajas de tejado rojo y huertos ordenados como partituras. El viento arrastra polvo y ecos de pasos de quienes llegaron con la promesa de tierra y trabajo. Aquí, entre la geometría perfecta de las calles, se siente la tensión entre la planificación férrea y la vida que se rebela.

Algodor, en Toledo, tiene un aire más silencioso. Sus plazas amplias y su iglesia solitaria parecen escenarios de películas que aún no se han rodado. Caminando por sus calles, uno imagina a jóvenes beatniks leyendo a Whitman bajo un olivo, o músicos improvisando melodías sobre el adobe blanco. La rigidez de la planificación se funde con la libertad del paisaje.

Valdelinares, en Teruel, se abre entre sierras secas y cielos infinitos. Sus parcelas rectangulares y casas modestas son lienzos de sol y sombra, donde los colonos de antaño trabajaban la tierra bajo el sol abrasador. Hoy, la sensación es otra: aislamiento, introspección y posibilidades infinitas para quien busque historias distópicas o mundos alternativos.

Belchite Nuevo, Zaragoza, nació sobre ruinas y es quizás el ejemplo más poético de renacimiento. La Guerra Civil dejó su marca, y el nuevo pueblo de colonización fue un intento de reconstruir no solo edificios, sino vidas. Las plazas vacías y las calles simétricas llevan el eco de quienes llegaron buscando un futuro que el pasado había truncado.

San José de Valderas, en Madrid, ofrece otra textura. Aquí, la planificación se encuentra con la cercanía de la ciudad. Las casas bajas con huerto propio y los caminos rectos forman un microcosmos urbano-rural que parece un escenario sacado de un cómic beatnik. Los colonos trabajaban la tierra, pero también tejían redes sociales y secretos que hoy son la materia de historias por descubrir.

Montuenga de Soria es otro ejemplo. Sus casas y parcelas fueron diseñadas para la productividad, pero hoy se sienten como un escenario abierto para la narrativa. Los caminos rectos se cruzan con los campos de cereales, el viento susurra secretos antiguos, y la luz de la tarde pinta geometrías imposibles sobre el adobe. Para un escritor o un fotógrafo, Montuenga es un lienzo perfecto.

Hoy, algunos pueblos han cambiado poco. Otros han abrazado el turismo rural o la producción de alimentos especializados. Pero el aire que se respira sigue siendo distinto. Hay algo de beatnik en las plazas vacías, algo de poesía en los caminos rectos, algo de futuro alternativo en la simetría de las casas. Son espacios donde la memoria histórica y la imaginación se encuentran, donde cada piedra puede ser escenario de ficción.

Los pueblos de colonización siguen allí, entre llanuras, sierras y dehesas. Con sus casas bajas, huertos, plazas y cooperativas. Con sus recuerdos de disciplina y trabajo, y sus ecos de creatividad y resistencia. Son territorios donde la historia se cruza con la imaginación, donde el pasado se vuelve inspiración, y donde cualquier caminante puede encontrar el hilo que conecta la memoria, la poesía y la libertad.

1 comentario en “Pueblos de colonización: los oasis olvidados del franquismo que inspiran mundos distópicos”

Buenos días !!

Hay alguna publicación que recoja toda esta experiencia y poblados ?? Creo que inicio está experiencia la II Republica pero lo desarrollo y se apropió el franquismo.