El fenómeno de Quiles no es exclusivo de España. En Estados Unidos, el difunto Charlie Kirk —fundador de Turning Point USA y símbolo de la nueva derecha universitaria— había construido una maquinaria política de dimensiones industriales. Kirk profesionalizó el descontento juvenil: creó redes en los campus, foros de pensamiento conservador, becas y campañas diseñadas para disputar el relato progresista en el terreno educativo. Su reciente asesinato durante un acto en Utah no solo ha conmovido a la derecha norteamericana, sino que ha servido de espejo trágico para entender el grado de crispación ideológica que atraviesa el presente global.

La comparación entre Kirk y Quiles revela el mapa mutante de la ultraderecha juvenil: dos estilos, una misma gramática emocional. Ambos comparten una narrativa de rebeldía frente al “sistema democrático”, una identificación con el lenguaje del outsider, una confianza ciega en las redes sociales como campo de batalla. Pero difieren en su profundidad institucional y en la dirección de sus estrategias. Kirk era el ingeniero de un movimiento con estructura, presupuesto y vocación política. Quiles, en cambio, es un producto “marca blanca” espontáneo y mediocre del ecosistema mediático español, donde la política se confunde con el espectáculo y la crispación se vende mejor que las ideas.

Vito Quiles no nació como ideólogo, sino como comunicador. Su trayectoria —vinculada a medios como EDA TV y a corrientes ultraconservadoras que orbitan alrededor de Vox— demuestra cómo el discurso de la nueva derecha ha mutado: ya no necesita partidos tradicionales, basta con un teléfono móvil, un canal de YouTube y una narrativa de confrontación, irrumpiendo con insultos burdos en los campus universitarios de la geografía española. Quiles ha convertido la entrevista agresiva y el sarcasmo en armas políticas. Cada intervención suya es una puesta en escena donde lo ideológico importa tanto como la teatralidad del gesto. El mensaje no se argumenta: se dramatiza.

En ese sentido, Quiles representa una estética política más que una doctrina. Su discurso se alimenta del cansancio generacional, de la desconfianza hacia las instituciones y del desprecio por lo “políticamente correcto”. En su oratoria hay algo de nihilismo alegre: una especie de placer en dinamitar el consenso democrático para reivindicar la autenticidad del insulto. Lo que antes se decía en los márgenes, hoy se grita en directo. Su estilo recuerda al agitador callejero, pero amplificado por la lógica del clip viral. La red social como púlpito y como trinchera.

Charlie Kirk, por el contrario, operaba en otro registro. Fundó una organización con cientos de miles de miembros, fue asesor de figuras del trumpismo y consiguió institucionalizar una visión del conservadurismo que mezclaba religión, libre mercado y patriotismo tecnológico. Si Quiles se alimenta de la tensión mediática, Kirk vivía de la ingeniería ideológica: buscaba moldear la cultura política de los campus para producir un ejército de jóvenes conservadores con identidad de clase media blanca, disciplinados y doctrinarios.

El asesinato de Kirk, ocurrido en septiembre de 2025, ha revelado el nivel de enrarecimiento que domina el clima político estadounidense. Su muerte se ha convertido en un símbolo: para unos, la prueba de la violencia que provoca la polarización; para otros, un martirio conveniente que la extrema derecha instrumentaliza para reforzar su narrativa victimista. En ese contexto, figuras como Quiles se nutren de la misma corriente emocional que Kirk ayudó a expandir: la del resentimiento cívico, el culto a la autenticidad y la nostalgia por una comunidad perdida.

Ambos encarnan, a su modo, la mutación del concepto de militancia. Ya no se trata de pertenecer a un partido, sino de participar en un flujo de emociones políticas. La lealtad no es ideológica, sino afectiva. Se sigue a quien “dice lo que nadie se atreve a decir”. La autoridad no proviene de la lectura ni del argumento, sino del número de seguidores. Y en ese nuevo orden comunicacional, el insulto, la burla o la “cancelación inversa” funcionan como armas simbólicas.

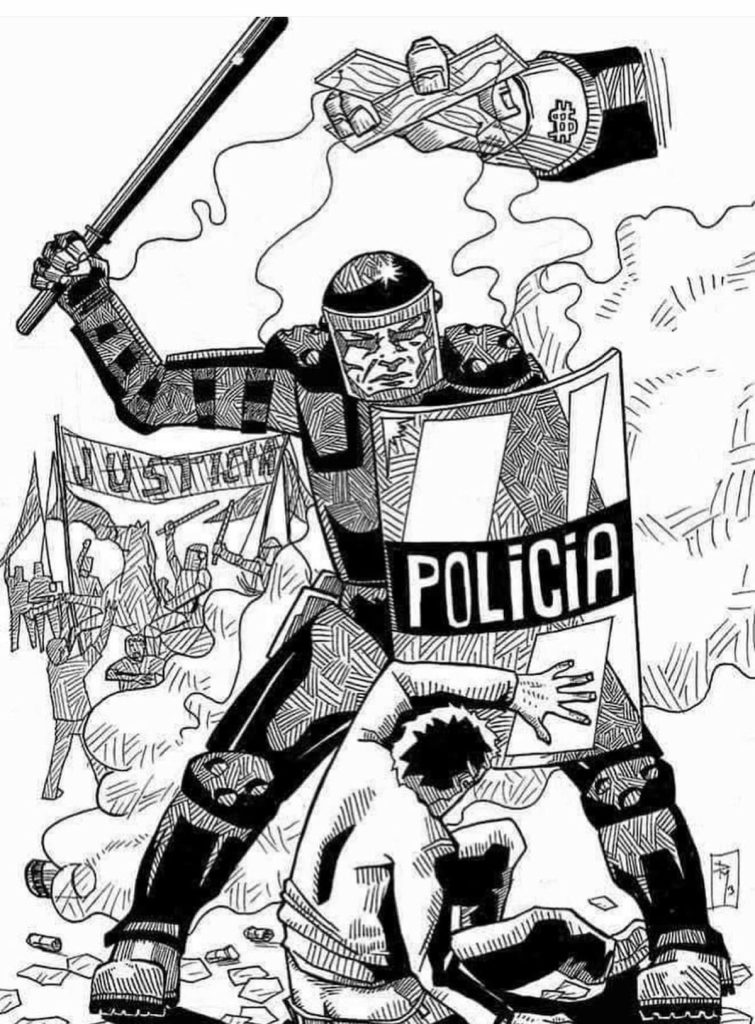

Desde una perspectiva democrática, el fenómeno es preocupante. Vito Quiles no es un enemigo del sistema en el sentido clásico, sino un hijo legítimo de la democracia mediática: alguien que aprovecha sus grietas —la sobreexposición, la desconfianza, el cansancio cívico— para reinterpretarlas como heroísmo. Su activismo se reviste de libertad de expresión, pero a menudo erosiona la calidad del debate público. La democracia, para sobrevivir, no solo necesita urnas: necesita conversación, escucha, matiz. Y es precisamente eso lo que los discursos ultraderechistas contemporáneos desprecian.

La muerte de Kirk y el ascenso de Quiles son dos caras de la misma moneda: la radicalización de la juventud en un contexto donde la política se ha vuelto entretenimiento. Los jóvenes ya no buscan líderes, sino personajes. El carisma sustituye al programa, la visibilidad al pensamiento. Lo que Kirk estructuró como una organización, Quiles lo convierte en performance cotidiana. En ambos late la misma pulsión: transformar el resentimiento en capital político.

¿Y qué queda del sentido democrático? Tal vez un campo de ruinas donde los discursos se confunden con memes y la verdad se negocia en el mercado de la atención. La democracia corre el riesgo de morir de ruido. Pero también es posible que en esa saturación surja una nueva generación crítica, cansada de los excesos del espectáculo ideológico, capaz de recuperar la palabra como espacio común.

Vito Quiles, con su teatralidad, sus denuncias y su presencia insistente, no es un accidente: es el síntoma visible de un país que ha dejado de hablar para empezar a gritar. Y, como todo síntoma, señala tanto la enfermedad como la posibilidad de cura. Reconocerlo, más que condenarlo, puede ser el primer paso para reconstruir el sentido mismo del diálogo público en España.

Porque en el fondo, el ascenso de la ultraderecha juvenil no es solo un problema de ideología: es una consecuencia de la orfandad política de nuestro tiempo. Kirk organizó esa orfandad en los campus. Quiles la convierte en espectáculo. Y nosotros —consumidores, votantes, espectadores— seguimos mirando la pantalla, confundiendo el eco con la verdad, el grito con la idea, el personaje con la política.