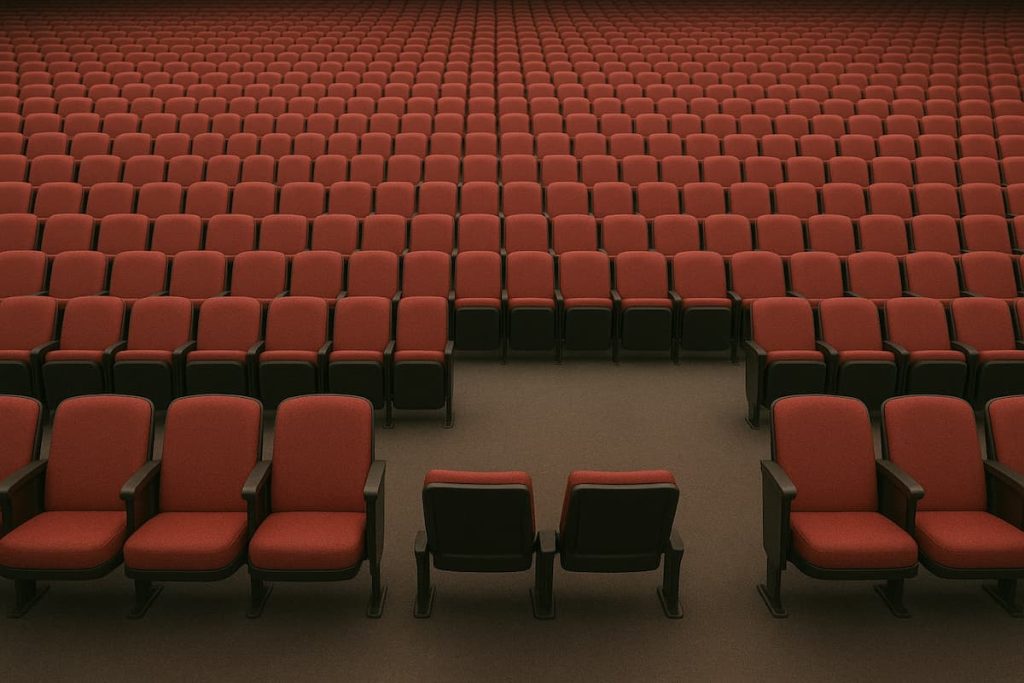

Ese gesto, aparentemente simple, encierra una potencia simbólica, cuya ruptura rara vez se discute entre los típicos culturetas que pululan por los teatros de Madrid. No es solo un acto de cansancio o de desprecio hacia lo que ocurre en escena. Es una declaración de ruptura, un recordatorio de que el público conserva el derecho último de interrumpir el ritual. Frente a la solemnidad de las butacas alineadas y los focos encendidos, el movimiento de un cuerpo que se niega a permanecer en su sitio desvela la fragilidad de la convención teatral.

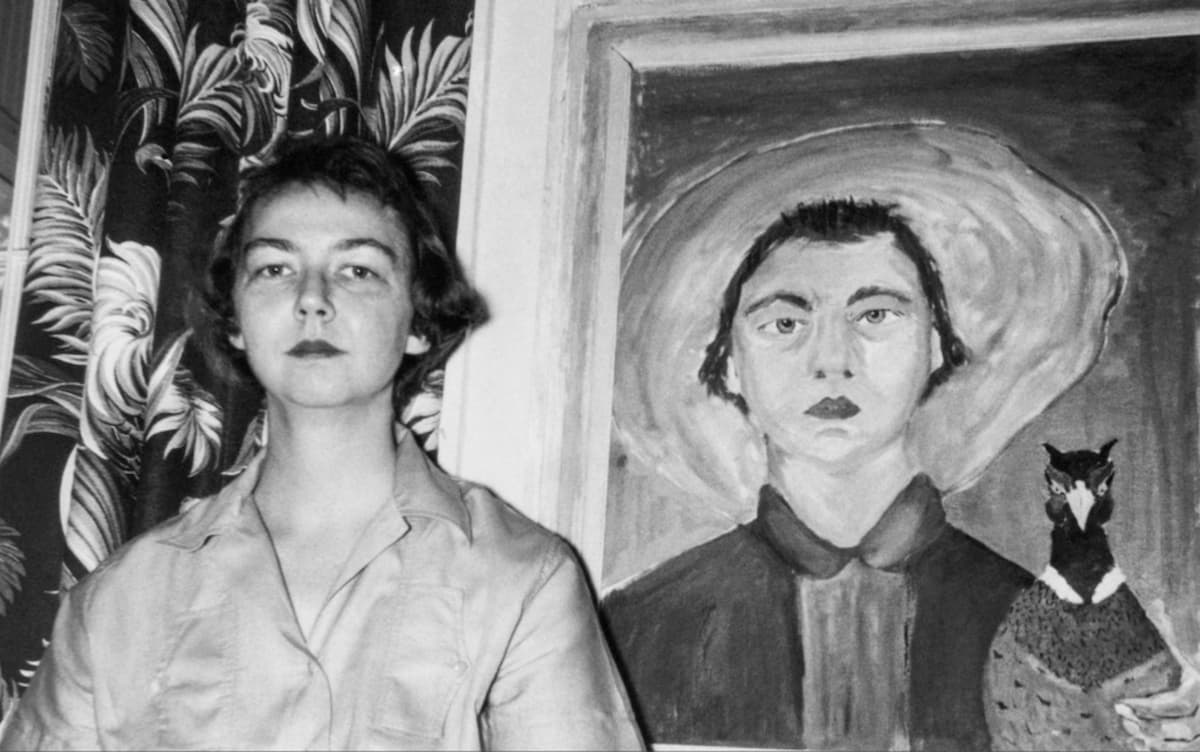

El cuerpo en movimiento como disidencia dentro de teatros repletos de disidentes culturetas

La salida en mitad de una obra interrumpe la quietud que da forma al espectáculo. El teatro, más que cualquier otra arte escénica, depende del silencio y la inmovilidad de la audiencia para sostener su ilusión. El sonido de un asiento plegándose, el roce de un abrigo, el paso decidido hacia la salida, son ruidos que rasgan la tela invisible del pacto colectivo.

Ese movimiento es una disidencia: un “no” pronunciado sin palabras, un rechazo que no necesita argumentación. Allí donde la crítica escrita, la reseña posterior o el comentario entre amigos actúan en diferido, levantarse e irse es un juicio inmediato. No espera, no concede plazos. Se asemeja a una huelga personal, a un gesto de insumisión contra lo que se percibe como insufrible, vacío o indigno de atención.

Entre la cortesía y la honestidad hecha de un teatro con pocas rupturas llenas de silencio

La tradición cultural ha insistido en que el espectador en Madrid debe permanecer hasta el final, incluso cuando no disfruta. La cortesía ha funcionado como una máscara: aguantar el tedio se percibe como una forma de respeto hacia los actores, como si salir fuera un insulto personal. Pero ¿No es más hipócrita fingir interés, sentarse con los brazos cruzados mientras la mente deambula lejos del escenario?

Irse es también un acto de honestidad. Reconocer que uno no está dispuesto a entregar su tiempo —ese bien irrecuperable— a una propuesta que no conecta, que no emociona, que no consigue sostener su promesa. Es legítimo retirarse, y quizá más sincero que aplaudir mecánicamente al final, como tantas veces ocurre, por inercia o por presión social.

El miedo a ser visto cuando te das a la fuga del teatro lleno de hipócritas sin gestos elocuentes

Levantarse en mitad de una obra implica exponerse a las miradas ajenas. La penumbra protege, pero no del todo. En ese breve trayecto hacia la salida, el espectador que abandona se convierte en protagonista involuntario: los ojos de los demás lo siguen, algunos lo juzgan, otros lo envidian, unos pocos lo interpretan como un sacrilegio.

El teatro, espacio de control absoluto sobre la atención, no tolera bien la fuga. Ese miedo a ser observado, a ser señalado como “mal educado”, es lo que mantiene a muchos atados a sus butacas, prisioneros de una convención que, en el fondo, podrían romper cuando quisieran. La verdadera cárcel no está en la función: está en la presión social que nos dice que salir es grosero, que hay que aguantar hasta que caiga el telón.

El gesto político que puede ser importante en los escenarios de Madrid o no serlo, si te quedas sentado en silencio

No siempre abandonar una sala es fruto de aburrimiento. Puede ser una respuesta política. Un desacuerdo frontal con el mensaje, una repulsa hacia la estética, una reacción a un contenido ofensivo o insensible. Levantarse e irse es, en esos casos, un boicot en miniatura, un modo de declarar que uno no está dispuesto a avalar con su presencia ni con su silencio lo que ocurre en escena.

La cultura se sostiene en gran parte por la aceptación pasiva del público. Cuando alguien se va, rompe esa pasividad y la transforma en resistencia activa. El vacío de un asiento puede ser tan elocuente como una pancarta. La huida es un pronunciamiento: “no estoy de acuerdo”, “no quiero ser cómplice”, “me niego a regalar mi atención”.

El teatro, a diferencia del cine o la literatura, se enfrenta a la reacción del público en tiempo real. En el cine, quien se va apenas molesta; en un libro, basta con cerrarlo. En la sala teatral, cada abandono es visible, audible, casi dramático en sí mismo. Es como si la obra generara un metateatro involuntario: el escenario ofrece su ficción, pero el público crea otra, paralela, con sus gestos de aprobación o rechazo.

Este enfrentamiento con la realidad del espectador recuerda a los actores y directores que el teatro no es un monólogo sino un diálogo. El público no está obligado a someterse pasivamente. Y aunque algunos lo consideren un insulto, levantarse puede ser la crítica más honesta que se le puede hacer a una obra: un fracaso para atrapar, una derrota en el intento de sostener la ilusión.

El pleno derecho a no aplaudir en un teatro como otro cualquiera, donde el gesto de levantarse e irse es una necesaria ruptura silenciosa

Levantarse e irse es, en el fondo, una extensión del derecho a no aplaudir. En muchas funciones, incluso las mediocres, el aplauso final se convierte en un acto automático, un reflejo social que obedece más a la presión grupal que al entusiasmo real. Salir de la sala antes del desenlace corta de raíz esa inercia: se niega no solo el aplauso, sino la presencia misma. Es un rechazo absoluto, una negación de principio a fin.

¿Qué dice de nosotros?

Irse de una obra también habla del espectador. Revela su umbral de paciencia, sus exigencias, su intolerancia al tedio. Habla de su autonomía: de no dejarse secuestrar por la convención social que dicta que hay que quedarse hasta el final. Pero también plantea un dilema ético: ¿Debe uno, por respeto al trabajo de los actores, aguantar hasta la última escena, incluso cuando la experiencia se vuelve insoportable? ¿O es más digno reconocer la desconexión y marcharse sin hipocresías?

El gesto no tiene una única lectura. Puede ser egoísmo, impaciencia, falta de cultura teatral. Pero también puede ser lucidez, sinceridad, valentía. Depende de la intención y del contexto, pero en cualquier caso rompe la ilusión de unanimidad en la sala.

Epílogo de la interrupción como verdad, o el silencio inmóvil de lo políticamente perpetuo

Levantarse e irse de una obra de teatro es mucho más que un acto de impaciencia. Es una declaración de principios. Es recordar que el teatro vive de un pacto frágil y que el espectador, aunque a veces lo olvide, tiene el poder de romperlo en cualquier momento. No es un insulto gratuito: es un recordatorio de que la escena no está blindada, de que necesita convencer, emocionar, atrapar.

Salir por la puerta a mitad de función es escribir, con el cuerpo, una crítica instantánea. Una crítica que no se imprime, que no se publica, que no se comparte en redes sociales, pero que tal vez sea la más radical y sincera: la decisión de no entregar más tiempo a lo que no lo merece.

El teatro, como la vida, se juega en la presencia. Y cuando alguien decide retirarla, está diciendo más de lo que cualquier palabra podría expresar.