Cuéntanos acerca de los entresijos de tu infancia en Argentina ¿Cómo describes la idiosincrasia de tus orígenes? ¿Cuál ha sido el papel de las instituciones europeas a lo largo de los años, a la hora de preservar y enarbolar dicha cultura lingüística y social en todos sus ámbitos?

Mis abuelos tenían plantas de duraznos que rodeaban la casa, a mis hermanos y a mí nos gustaba treparnos, e ir de durazno en durazno sin tocar el suelo. Por las tarde solíamos subir a la punta de la montaña para buscar nuestras ovejas, llamas o vicuñas. Tardes y tardes moldeando nuestros juguetes en arcilla, solíamos caminar muchos kilómetros para ir a la escuela y llevábamos nuestra propia leña para el fuego que nos ayudaba a sobrevivir en el invierno y el que calmaba nuestros estómagos hambrientos. Hoy, mucho de eso que viví ya no queda, mi hermana y mi madre están muertas en manos del sistema de Salud de Argentina, un sistema que desprecia con todas sus fuerzas a las comunidades indígenas. Las instituciones del poder, como las llamo, ya sean del campo del arte o la política, solo hemos sido objetos de consumo, un bien que se puede usar y desechar, funcionales a la economía del turismo. Representamos una suerte de museo donde nos dicen cómo debemos situarnos, que debemos decir, sentir. Vengo de un territorio raciclasista, misógino, indigenofóbico, aporofóbico y xenófobo.

En una entrevista en Canal de la Ciudad (Canal de TV Pública de la Ciudad autónoma de Buenos Aires) expresaste lo siguiente: … ¿Qué lugar tiene el arte del cuerpo, o sea lo que uno hace como artista en un país donde nuestro cuerpo desaparece ante el anhelo de una sociedad blanca? Explícanos qué significa para ti, el anhelo de una sociedad blanca en el entorno de una sociedad polarizada.

Sabemos muy bien que la raza no existe en términos biológicos, pero también es bien sabido que sigue existiendo en términos discursivos. La raza superior asociada al color de la piel sigue haciendo estragos, no solo en mi región, sino en diferentes partes del mundo. De donde vengo, creo que hay dos acontecimientos históricos que han profundizado con los años esta idea de lo que denomino “blanqueamiento ideológico”. Por un lado, la época de la conquista en el 1490 -1500, todo el proceso de saqueo sistemático, no solo de nuestros bienes naturales, sino también de la masacre de nuestras comunidades. Hemos sido carne de cañón para las batallas liberadas posteriormente en las llamadas “independencias”, aquí es importante marcar que quienes lideraron estas batallas en su mayoría eran los propios hijos o nietos de los españoles, que cansados de tributar a sus padre, piden independencia. No fue una independencia para nosotros, las culturas indígenas, hasta el día de hoy nos seguimos preguntando dónde está la independencia. Hemos vivido desde aquella época hasta la actualidad resistiendo, y aquí estamos, vivos, con mucho dolor porque en el camino hay muchos de nuestros hermanos y hermanas que han muerto, pero que siguen estando en la memoria colectiva. Por otro lado, otro proceso histórico tiene que ver con la gran migración que, ya confirmada Argentina como nación, ha recibido en la época de la 1ra y 2da guerra mundial, en esa época mucha población de diferentes países de Europa han llegado huyendo de la guerra, y se han asentado principalmente en la zona centro del país. Estos dos acontecimientos, generan una especie de “retropia”, una mirada y romanización hacia el pasado supremo, es una comunidad que aún espera volver a su tierra, entendible claro. Pero esto ha generado que Argentina sea un territorio con ciertas características. El ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, representante del Peronismo o Izquierda centro, movimiento político que se supone que es de los trabajadores y de la población más vulnerable, en una conferencia internacional aseguró que los argentinos venimos de los blancos.

¿Cómo dialogas con el mercado del arte y la programación institucional sin diluir la compleja carga política y testimonial de tu trabajo?

El mercado es mercado, y eso lo sé perfectamente, como digo en mis obras, yo sé muy bien el lugar que ocupo, muchas veces el de la mano de obra barata. Yo vengo a decir que aún estamos, tristes y con muchas penas en el corazón, pero aquí estamos, vengo a decir en estas instituciones, en estos festivales, que necesitamos dejar la “retropia” y empezar a construir ese futuro que necesitamos, necesitamos disputar a este sistema capitalista la idea de futuralidad, porque lo que hace este sistema en el cual nos encontramos, lo que nos hace pensar es que el futuro debe ser la prolongación de este aquí y ahora, yo vengo a decirles que si el futuro es eso, nuestros cuerpos van a seguir estando en peligro, necesitamos realmente trabajar y trabajar para que todas las comunidades del mundo podamos correr libres por nuestras tierras, “desde el rio hacia el mar” las luchas son y deben ser colectivas.

¿Qué significa para un artista que emerge desde los márgenes, entrar con valor en instituciones como Contemporánea Condeduque o en eventos como el Festival d’Avignon?

Sigo siendo un niño que capoteaba descalzo en el barro, que en definitiva, he buscado refugio en las instituciones para no morir, y aquí no hay metáfora.

Tus obras parecen moverse entre lo documental y lo escénico con reminiscencias autobiográficas ¿Cómo desarrollas tu trabajo creativo?

Me gusta decir más que mis obras son políticas y que usan estrategias del documental y lo biográfico como trampolín para hablar de otras cosas, pongo al servicio mi propia experiencia en este mundo, para cuestionar y reflexionar la sociedad en la que vivimos. Mis obras son preguntas y tristezas que ya no puedo resolverlas solo, necesito compartirlas, en este caso con el público. Escribo un montón, todo el tiempo, es un trabajo muy solitario muchas veces, otras acompañado de mi padre porque siempre que estoy en el proceso de un nuevo proyecto; vuelvo a mi casa y recorro junto a mi papá, los diferentes pueblos que componen mi región. Me gusta mucho la filosofía, entonces ahora que puedo, que tengo el tiempo y el dinero para poder comprarme libros, los leo. Sueño con publicar un libro, porque creo que sería muy significativo para mi comunidad.

¿Qué es para ti ser “emergente” cuando tus temas —racismo estructural, exclusión social, memoria colonial que ha borrado identidades originarias con un estilo sanguinario manifiesto— son tan antiguos como persistentes?

Siempre se ha hablado de lo que yo hablo en mis espectáculos, pero muy pocas veces nosotros hemos contado en primera persona, a muchos directores y directoras de teatro que han hecho obras con nuestras historias, y ni hablar todos los premios y dinero que les ha retribuido esa acción, nosotros aún no hemos recibido nada de esos recursos que siguen recogiendo gracias a nuestras historias. Con mis obras, no vengo a dar lástima, no hay tiempo para ello, hay algo más grande que hay que atender, vengo a proponerles una reflexión colectiva, con una crítica, quizás hiriente, sobre el mercado del arte y de quién lo compone, tanto artistas como instituciones. Yo comprendo lo “emergente” no como lo novedoso, porque en todo caso he pasado la mitad de mi vida, haciendo lo que hago y que el mundo ha descubierto hace 3 años. Lo emergente está en las formas, en lo que se dice y lo que se hace, en la congruencia de lo discursivo y lo práctico.

En la descripción que hace Condeduque de tu próximo espectáculo WAYQEYCUNA hay una idea muy interesante que te convierto en pregunta: ¿Cómo operan las jerarquías raciales y las estructuras de dominación en un mundo en el que el neoliberalismo arrasa violentamente con las huellas culturales, vitales y colectivas? Por otro lado ¿Háblanos del relato interior y escénico de dicho espectáculo?

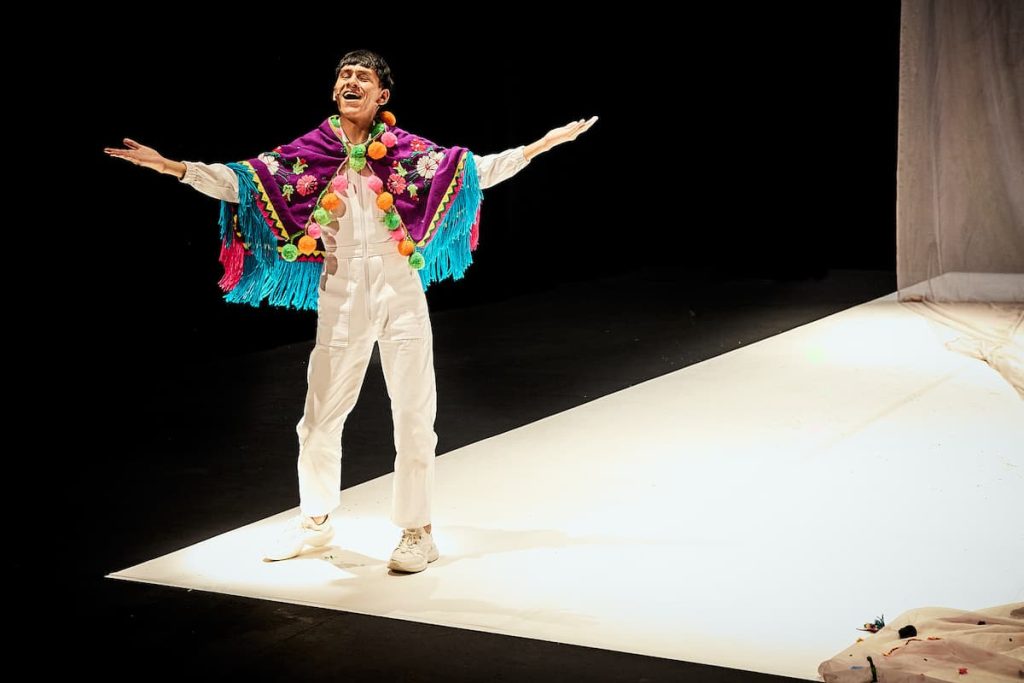

Hay una crueldad intrínseca en el mundo, una crueldad que resiste incólume a través de la historia de la humanidad. Hay días y días quienes en la existencia de quienes profesan un culto silencioso al borramiento de las minorías o grandes mayorías globales. A lo largo del tiempo, las estrategias de opresión han ido mutando y readaptándose, lo que denomino como las neo-prácticas de colonialismo, podemos ver como el uso de las redes sociales para fines comerciales pero también para organizar masacres. Los medios de comunicación también han hecho su aporte, los gobiernos que en nombre de “la democracia de un pueblo” libran guerras y saqueos. Wayqeycuna, que en lengua quechua significa “hermanos míos” es una una obra a la que denomino “reconciliación” con el mundo. Ya sabemos toda la historia y sus implicancias, vengo a proponerles una unión, vengo a decirles que ese mundo al que anhelamos llegar no podemos hacerlo solos, necesitamos estar juntos, vengo a compartirles a través de mi historia, una filosofía de vida indigenista, la cual promueve el trabajo colectivo y comunitario. Wayqeycuna es una bocanada de aire, quizás antes de morirme, y en este pensamiento fatalista quizás, es solo porque comprendo la fragilidad de mi vida, del peligro que corremos aún hoy, mi madre y mi hermana, como he mencionado al principio, están muertas, ahora ellas me guían en esta lucha, esta obra es una reivindicación, esta obra es lo único que les puedo dar, y es lo único que me pueden sacar.

¿Qué implicación tiene en tus obras y en tu discurso el taller Pan para el mundo?

Pan para el mundo es una experiencia que busca conectar público, arte, y comunidad. Las ofrendas de pan, son de gran importancia en nuestra comunidad, ya que con ellos honramos a nuestros difuntos, aquellos que han dejado este plano terrenal y ahora están, guiándonos, desde el plano ancestral. Esta experiencia es una revisión histórica del sincretismo y resistencia de nuestras prácticas culturales. Es una experiencia que nos vincula con la vida y la muerte, que nos ayuda a sobrellevar la pérdida, entender la vida de forma circular y no lineal. Los panecillos que hagamos en el taller, serán parte del espectáculo, con la idea de borrar esa barrera entre quienes pueden y no hacer una obra de arte, entonces ya no soy yo el artista, sino que es una obra colectiva.

¿Qué nuevos proyectos tienes en mente?

Ahora estoy trabajando en una especie de tetralogía o epílogo final de la trilogía de obras que vengo investigando hace 10 años. Al momento llevan el nombre de Wawakunas (en el río un niño se despide de su madre) este proyecto lo pienso para narrar la historia de un niño y su amigo Mayu (río en lengua quechua), mostrándonos las complicidades de la infancia en la periferia de Argentina, un viaje acerca del rol del agua en las prácticas culturales de las comunidades indígenas Aymaras, en la curación de la enfermedad de la tristeza. Luego de haber creado la trilogía de obras “Tres maneras de cantarle a una montaña” la cual reúne las obras “Adiós Matepac (un ensayo sobre el recuerdo o la despedida)”, “Soliloquio (me desperté y golpeé mi cabeza contra la pared)” y “Wayqeycuna”, con más solidez en la lucha y reivindicación de mi comunidad indígena del norte de la Argentina. Es un proyecto que surge a raíz de la muerte de mi madre en 2024, del ritual que nos ha dejado como herencia a mis hermanos y a mí, para no morir. El ritual del agua, en mi región ahora se está perdiendo porque las sequías de los ríos, producto de las mega mineras extranjeras que hay; tanto el norte de Argentina, como el norte de Chile y Sur de Bolivia, integramos lo que se conoce como el “triángulo del litio” una práctica extractivista que modifica y contamina nuestros ríos hasta hacerlos desaparecer, provocando la desterritorialización de diferentes comunidades y otras que mueren junto a sus hijos.