Su historia está íntimamente ligada a un momento de transición: la Barcelona que se reinventaba después de los Juegos Olímpicos, que exploraba su cara tecnológica con el distrito 22@, que buscaba nuevos símbolos con los que presentarse al mundo. En ese contexto, se levanta esta torre que nunca quiso imitar a los rascacielos americanos de vidrio infinito ni a los tótems financieros de otras capitales. Aquí la apuesta era otra: una pieza que dialogara con la tierra, con la montaña y con la luz mediterránea. Jean Nouvel, junto con el estudio barcelonés b720 de Fermín Vázquez, concibieron un edificio que no podía pasar inadvertido. Y lo consiguieron.

Una forma cargada de metáforas

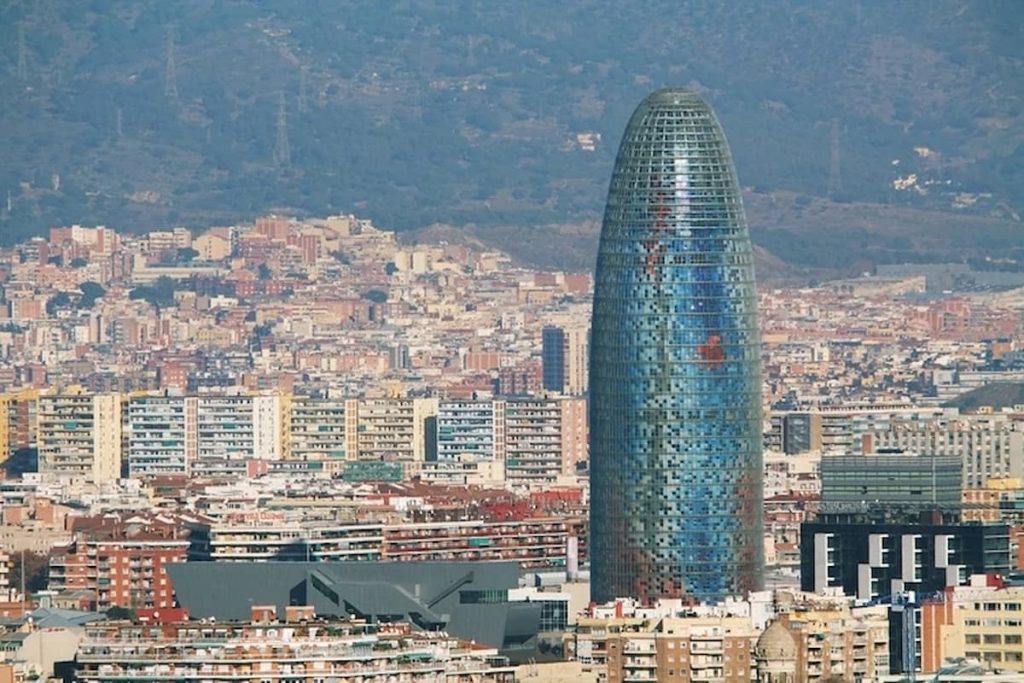

Lo primero que atrapa de la torre es su geometría. Ni cilíndrica del todo ni cónica, se expande en la base y se redondea en la cima, como un proyectil detenido en pleno vuelo. La imagen fue descrita en su momento como un géiser de hormigón y vidrio que surge desde las entrañas de la ciudad, un volumen que no se impone por altura sino por carácter. Su escala, 144,4 metros, la sitúa entre los edificios más altos de Barcelona, aunque por debajo de las torres del Puerto Olímpico. Lo decisivo es su presencia en el paisaje, visible desde Montjuïc, desde el mar o desde cualquier azotea del Ensanche.

Esa forma orgánica remitía también a referencias locales: los pináculos de Montserrat, las torres modernistas, las curvas que Gaudí convirtió en lenguaje. La torre no pretendía importar modelos ajenos, sino elaborar una síntesis barcelonesa de la verticalidad.

Una piel que respira y vibra

Si el cuerpo es hormigón, la piel es puro artificio lumínico. El edificio no se concibió como un volumen monolítico, sino como una masa envuelta en capas. Primero, un núcleo estructural que concentra los ascensores, escaleras y servicios; luego, un perímetro portante que permite liberar las plantas de columnas; finalmente, un vestido de lamas de vidrio y aluminio que oscila en color según la luz del día. En total, cerca de 60.000 piezas de vidrio y aluminio que generan un efecto vibrante, como si el edificio nunca estuviera quieto.

Esa piel cumple varias funciones a la vez: protege del sol, regula la ventilación y, sobre todo, convierte la torre en un espectáculo visual. La paleta cromática varía de tonos cálidos en la base a más fríos en lo alto, imitando un gradiente atmosférico. Y por la noche, el artificio se multiplica: un sistema de 4.500 dispositivos LED permite programar secuencias de color que han acompañado celebraciones, duelos y festividades. La torre se volvió, de forma casi involuntaria, un termómetro emocional de la ciudad.

De sede corporativa a icono ciudadano

Durante su primera década, la torre fue sede de Aigües de Barcelona. Era un edificio hermético, inaccesible para el ciudadano de a pie. Se lo veía desde fuera, pero pertenecía al mundo corporativo. Sin embargo, la evolución urbana y los cambios de propiedad transformaron ese destino. Tras pasar a manos de distintos propietarios, en 2017 adoptó el nombre actual de Torre Glòries. La operación más significativa llegó en 2022, con la apertura del Mirador Torre Glòries, que incorporó un observatorio panorámico, un relato expositivo sobre la ciudad y la instalación Cloud Cities Barcelona de Tomás Saraceno en la cúpula. Ese gesto abrió las puertas del edificio a vecinos y visitantes, revirtiendo dos décadas de inaccesibilidad.

Este giro es significativo: muestra cómo un edificio pensado con lógica privada puede reconvertirse en infraestructura pública, en equipamiento cultural y turístico, en escenario para nuevas narrativas. Hoy, visitar la cima de la torre es una experiencia sensorial que combina vistas panorámicas con arte contemporáneo, uniendo arquitectura, ciudad y espectáculo.

Un faro en el tejido urbano

La relevancia de la Torre Glòries en el paisaje de Barcelona no depende únicamente de su altura. Lo fundamental es su posición estratégica: se ubica en la confluencia de la Diagonal, el corazón del Ensanche y el Poblenou en reconversión. Ese lugar, antes territorio de fábricas y tráfico, se transformó con la apertura del Disseny Hub, los Encants y los nuevos parques. La torre actuó como catalizador de esa mutación, como punto de referencia en una zona que carecía de símbolos.

Hoy es difícil imaginar el skyline barcelonés sin ella. En retransmisiones televisivas, en postales, en la memoria visual de turistas y vecinos, la torre aparece como una constante. Lo que fue polémico en su origen se ha naturalizado: su forma extraña se volvió familiar, su presencia disruptiva terminó integrada en la liturgia urbana. Eso es, en el fondo, lo que ocurre con los hitos arquitectónicos: tras el ruido inicial, se sedimentan como parte del paisaje.

Valor arquitectónico y vigencia

Veinte años después, ¿qué valor tiene la Torre Glòries más allá de la postal? Primero, su aportación técnica: la fachada de doble piel, el control solar, la estrategia climática que anticipaba preocupaciones ambientales que hoy son urgentes. Segundo, su potencia formal: demostrar que un edificio de hormigón podía volverse ligero, casi inmaterial, gracias a un tratamiento inteligente de la luz. Tercero, su adaptabilidad programática: no se pensó para ser mirador, pero su diseño lo permitió; no nació como equipamiento cultural, pero supo transformarse en uno.

Esa capacidad de absorber nuevos usos y significados es la mejor prueba de que la arquitectura no se congela en el día de la inauguración, sino que evoluciona con la ciudad. La Torre Glòries ha demostrado que un edificio puede mutar sin perder identidad, que puede ser a la vez símbolo corporativo, icono urbano y espacio público.

Barcelona es una ciudad celosa de su memoria visual. Sus torres históricas, sus campanarios, las agujas de Gaudí, definen una silueta reconocible en todo el mundo. La Torre Glòries, en apenas veinte años, se ha sumado a ese repertorio. Ya no es el “edificio extraño” que generaba chistes, sino un referente asumido, un faro contemporáneo que recuerda que la arquitectura, cuando arriesga y provoca, acaba por ser aceptada. Quizá esa sea su mayor lección: que el tiempo convierte la controversia en costumbre, y la costumbre en símbolo.