Dimensión psicológica: el símbolo frente al trauma y los desafíos del presente

Cuando un país se ve arrastrado por catástrofes sucesivas, su psicología colectiva se agrieta. Se buscan referentes, faros simbólicos que prometan unidad en medio del naufragio. En la pandemia, con hospitales saturados, calles desiertas y abrazos prohibidos, la Casa Real intentó erigirse como un refugio emocional. Los discursos televisados del monarca, cargados de apelaciones a la resiliencia, quisieron cumplir la función de sostén psicológico.

Pero el símbolo se desgasta si la credibilidad que lo sustenta se resquebraja. La polarización política y la memoria fresca de escándalos vinculados a la familia real hicieron que muchos vieran en aquellas palabras no un bálsamo, sino un eco hueco. Mientras algunos ciudadanos percibieron en las visitas del rey a hospitales, pueblos arrasados o aldeas quemadas un gesto de cercanía, otros interpretaron lo mismo como teatro vacío. He aquí la paradoja: lo que para unos fue consuelo, para otros resultó impostura.

Dimensión ética: privilegio en tiempos de desgarro

En plena pandemia, cuando los autónomos se quedaban sin ingresos, los sanitarios colapsaban en turnos interminables y miles de familias sobrevivían con ERTEs, la pregunta ética se volvió inevitable: ¿Es sostenible mantener una institución hereditaria, con privilegios públicos, en un país fracturado por la precariedad?

La ética no se mide en abstracciones, sino en la coherencia que se proyecta. Y esa coherencia se ha visto envenenada por el recuerdo del rey emérito y sus escándalos financieros. Mientras la ciudadanía sacrificaba seguridades elementales, la monarquía cargaba con un pasivo moral que minaba su capacidad de ejemplaridad. Que el jefe del Estado se proclame garante de unidad en medio del sufrimiento social, sin disipar del todo las sombras sobre transparencia y rendición de cuentas, genera un choque ético de difícil digestión.

Dimensión social: entre cohesión y fractura

La monarquía española tiene como mandato encarnar la unidad del Estado, ubicarse por encima de las disputas partidistas. Y en momentos de desastre, su presencia adquiere un tinte ritual: visitas a las zonas inundadas por una DANA, presencia en pueblos calcinados por incendios, gestos de condolencia que funcionan como reconocimiento público del dolor compartido.

Pero esa función simbólica no cala por igual en todo el territorio. En regiones de fuerte identidad republicana, el rostro real se interpreta más como imposición que como consuelo. Además, la propia realidad social desvela las limitaciones de la Corona: la pandemia expuso la brecha digital y sanitaria; los incendios y las DANAs, la desigualdad territorial. El monarca recorre el mapa, observa, escucha, pero no decide. Y ahí se abre una herida social: ¿Basta con representar, cuando la desigualdad es tan palpable y la acción ejecutiva brilla por su ausencia?

Dimensión económica: el coste frente al fuego real

En tiempos de prosperidad, el presupuesto de la Casa Real se difumina en el océano de cifras estatales. Pero en crisis, cada euro adquiere un peso específico distinto. Cuando el sistema sanitario requiere fondos extraordinarios, cuando familias esperan ayudas tras perder sus casas en una riada o cuando se diseñan planes millonarios para reforestar los bosques arrasados por el fuego, el coste de la monarquía emerge con una crudeza ineludible.

No se trata solo de la asignación oficial, relativamente modesta, sino de todo lo que la rodea: seguridad, mantenimiento de palacios, protocolos. En contraste con ciudadanos que lo han perdido casi todo, estos gastos pueden sonar hirientes. El dilema es evidente: justificar la institución ya no en términos de rentabilidad económica, sino de valor simbólico. Pero ese valor simbólico se erosiona si la población percibe un divorcio entre privilegio mantenido y servicio real.

Encrucijada contemporánea: entre permanencia y disolución

Pandemia, DANA, incendios: una cadena de crisis que ha dejado a la monarquía española en una cuerda floja. Sus defensores sostienen que la institución aporta continuidad y estabilidad; sus críticos, que es un lastre incompatible con una democracia que se quiere igualitaria. La verdad es que, sin poder ejecutivo, la Corona depende únicamente de la credibilidad de sus gestos. Y cuando la palabra no basta para calmar la fractura, el símbolo se convierte en ruina.

El riesgo de irrelevancia acecha: si el rey se percibe como un testigo distante y no como acompañante auténtico, la institución se diluye en la indiferencia.

Epílogo: un espejo que no miente y la encrucijada del futuro

Las crisis no inventan problemas: los desenmascaran. La pandemia mostró la fragilidad social; las DANAs y los incendios, la vulnerabilidad ambiental y territorial. En ese espejo múltiple, la monarquía española se observa con nitidez cruel: tensionada entre tradición y exigencia democrática, entre símbolo y cuestionamiento.

Mientras unos ciudadanos agradecen su consuelo ceremonial, otros reclaman transparencia, ejemplaridad, eficacia. Y cada catástrofe multiplica las grietas. El futuro de la Corona dependerá de si consigue articular un relato convincente que justifique su lugar en un país cada vez más consciente de sus desigualdades y heridas. Porque si no logra trascender el ritual y encarnar utilidad social tangible, cada desastre que atraviese España no la reforzará, sino que la erosionará un poco más.

En definitiva: la monarquía se prueba en cada catástrofe, pero no en siglos de tradición. Se mide en la mirada crítica y exigente de una ciudadanía que ya no acepta símbolos por inercia.

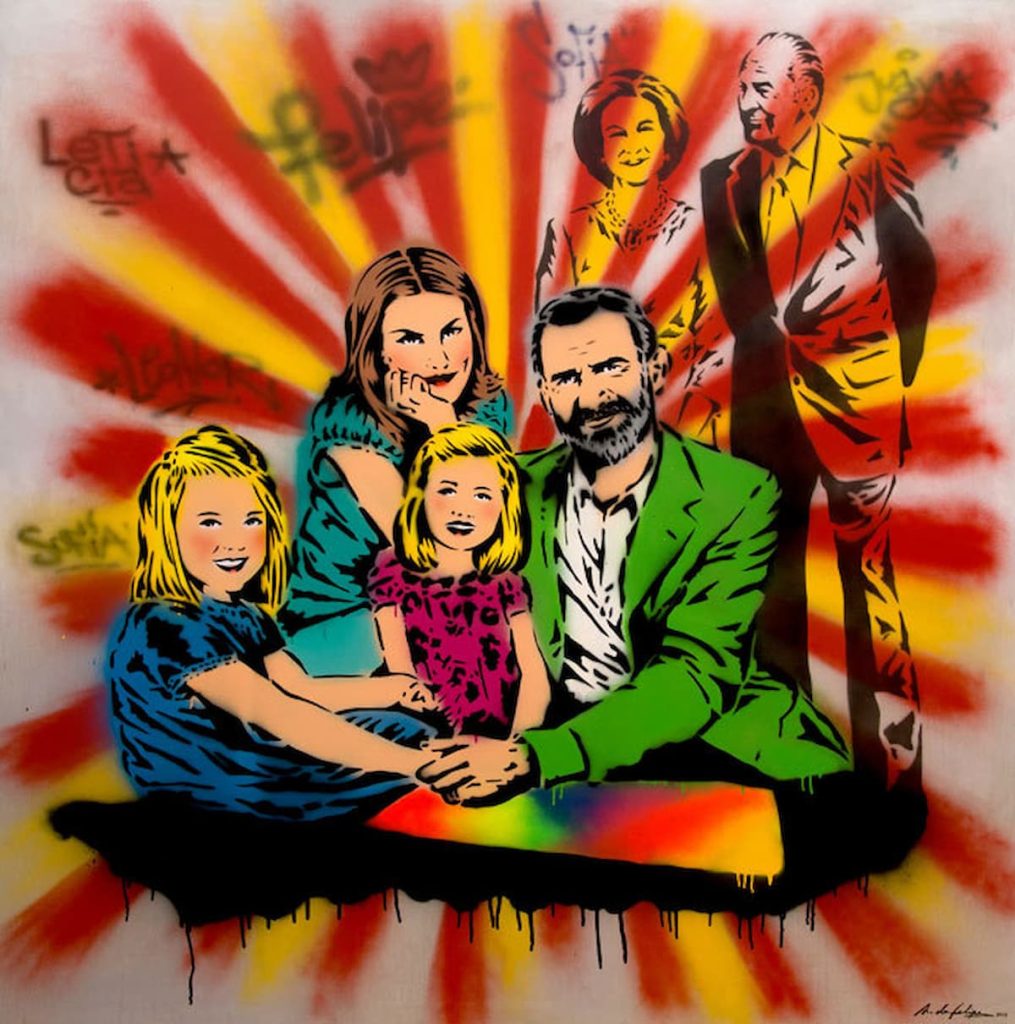

Imágenes cortesía del artista Antonio de Felipe