El espejismo de una biografía

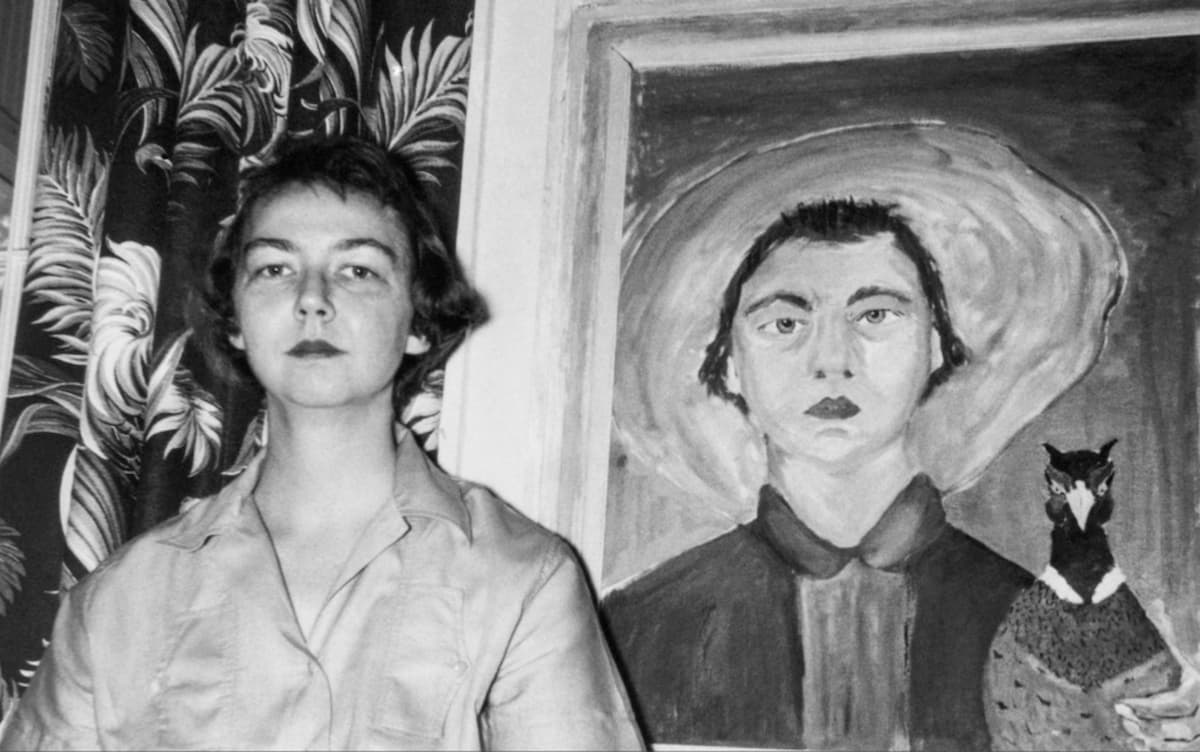

Lo más inquietante de Tilly Norwood es su envoltorio de verosimilitud. No es un avatar caricaturesco, no es un muñeco digital colocado en un videojuego. Tilly ha sido concebida con la intención de engañar al ojo humano: piel, inflexiones de voz, expresiones faciales. Cada detalle ha sido pulido con la paciencia de un escultor obsesionado. Tanto es así que su primera aparición pública se dio como si fuese cualquier actriz debutante en un festival: presentando un cortometraje y hablando de su oficio.

Pero ¿Qué significa oficio cuando nunca se ha tenido un cuerpo? Su “trabajo” está compuesto de millones de rastros digitales: gestos aprendidos de intérpretes reales, voces amalgamadas, texturas entrenadas con datos que pertenecen a otros. La paradoja es brutal: para dar vida a Tilly fue necesario alimentarse del talento humano, como un espejo que refleja lo vivido por miles de actores anónimos, sin reconocimiento ni pago

Hollywood no tardó en reaccionar. El sindicato de actores vio en Tilly Norwood una amenaza existencial. No por la criatura en sí, sino por lo que representa: un atajo económico que puede convertir a los intérpretes en piezas prescindibles. Actores y actrices denuncian que la inteligencia artificial ha bebido de su trabajo sin permiso, que sus rostros y gestos han servido de cantera para un producto que no necesita contratos, ensayos ni pausas para almorzar.

La resistencia no se explica sólo en términos laborales, sino en términos ontológicos. El arte de actuar, dicen, se sostiene en lo irrepetible de una biografía: el miedo verdadero de alguien que tiembla, el recuerdo de una infancia, la improvisación que nace de un error. Todo eso se esfuma en la maquinaria de Tilly. Lo que ella hace es una mímesis perfecta, sí, pero carente de fondo vital.

En paralelo, las voces más alarmadas hablan de un futuro cercano donde las grandes productoras prefieran personajes digitales a intérpretes humanos, ahorrándose sueldos, sindicatos, seguros médicos y derechos de imagen. Un mundo donde el glamour de la alfombra roja pueda ser reemplazado por hologramas impecables que jamás engordan ni envejecen.

La defensa de los creadores

Quienes han desarrollado a Tilly Norwood responden con un entusiasmo casi mesiánico. No ven un reemplazo, sino un nuevo género artístico. Alegan que, del mismo modo en que la escultura no pretende ser un cuerpo humano real, una actriz artificial puede ser una forma de expresión distinta, una criatura de laboratorio estético. Defienden que la técnica detrás de Tilly no es un simple copiar y pegar, sino un trabajo meticuloso, lleno de pruebas, errores, correcciones y creatividad.

El argumento económico también pesa: las producciones con talento digital prometen reducir los costos hasta niveles impensables, lo que abriría la puerta a directores emergentes o proyectos pequeños que nunca podrían acceder a grandes estrellas. Bajo esa lógica, Tilly no vendría a desplazar a nadie, sino a democratizar los recursos de una industria que, de otro modo, permanece reservada a quienes tienen millones de dólares para invertir.

Preguntas sin respuesta

Lo que ninguna defensa logra disipar son las preguntas éticas. ¿Quién fue despojado en el camino para alimentar el algoritmo? ¿Qué actores fueron usados como cantera involuntaria de gestos y voces? ¿Qué significa el derecho de imagen en una era en la que cualquier rostro puede ser sintetizado con una fidelidad escalofriante?

La polémica de Tilly Norwood abre una grieta profunda: no se trata sólo de tecnología, sino de identidad y propiedad intelectual. El cuerpo humano siempre fue el soporte irreductible del arte dramático, pero ahora parece estar en disputa. La actuación ya no necesita un pulmón que respire ni un corazón que lata; basta con datos bien organizados.

Quizá lo más revelador de todo no sea Tilly en sí misma, sino la forma en que nos obliga a mirarnos. La humanidad se encuentra fascinada y aterrada por su propia capacidad de imitación. Creamos máquinas que no sienten, pero que se aproximan cada vez más al gesto humano; y luego nos escandalizamos al descubrir que lo que hemos inventado podría arrebatarnos el lugar en el escenario.

Tilly Norwood, en este sentido, es menos un personaje que una advertencia. Representa el anhelo de perfección técnica y, al mismo tiempo, la amenaza de vaciar de humanidad un arte que nació de la fragilidad. Nos recuerda que el futuro no se disputará sólo en tribunales o festivales, sino en la conciencia de quienes consumen cine: ¿seguiremos buscando la emoción de lo auténtico o nos dejaremos seducir por la pulcritud de lo artificial?

En última instancia, Tilly es un espejo incómodo. No respira, no envejece, no improvisa. Pero existe como posibilidad, como germen de un futuro que aún no hemos sabido gobernar. No es una actriz ni una máquina, sino un signo: la evidencia de que la frontera entre el ser humano y su doble digital se ha vuelto casi imperceptible.

Y esa frontera, más que tecnológica, es ética y poética. Si la cruzamos sin pensar, tal vez no perdamos sólo a los actores, sino algo mucho más íntimo: la certeza de que el arte, por imperfecto, es también profundamente humano.