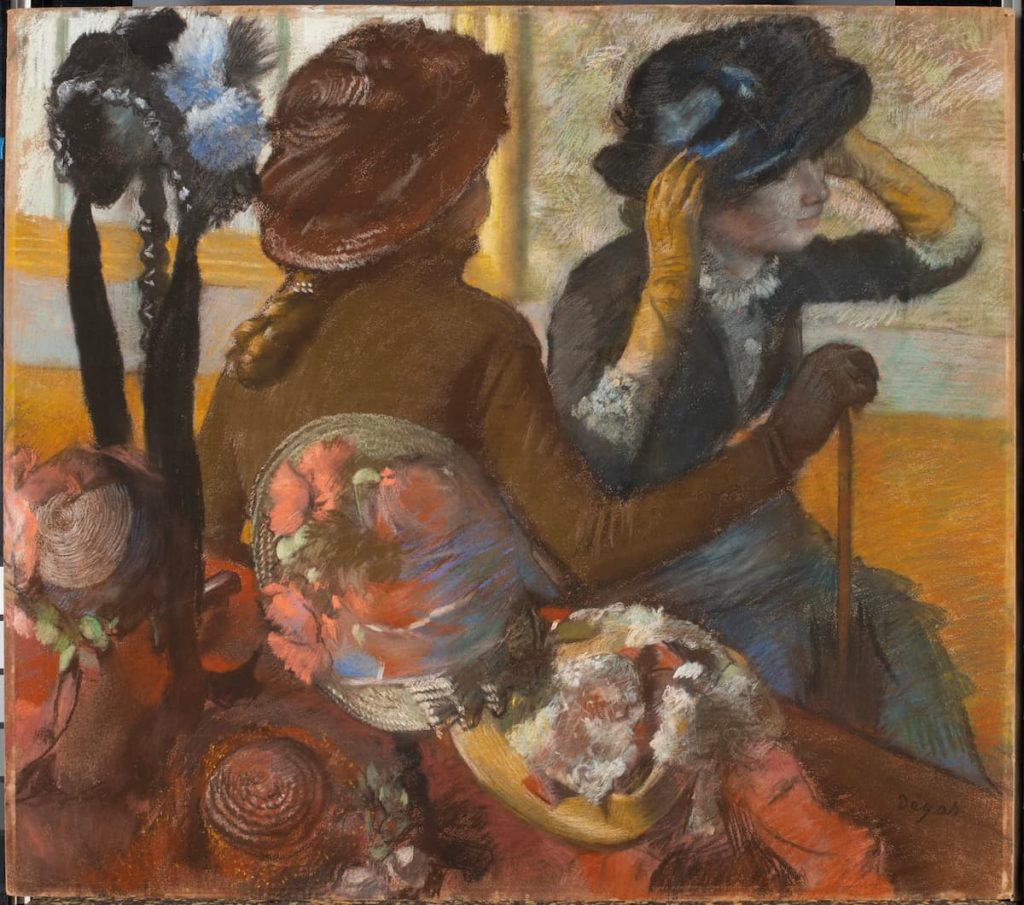

Aunque Degas es universalmente asociado a sus bailarinas —tema del que llegó a producir alrededor de mil quinientas obras—, también dirigió su mirada hacia escenas cotidianas y, en concreto, a las sombrererías. Este motivo lo abordó en veintisiete creaciones, la mayoría pasteles, aunque también óleos y dibujos, casi todos realizados a partir de la década de 1890. El ejemplar que alberga el Thyssen, objeto de esta investigación, figura entre los más tempranos y constituye una pieza clave para comprender su evolución técnica.

La motivación del estudio ha sido doble: por un lado, desentrañar la técnica pastelística de Degas y, por otro, profundizar en el conocimiento material de En la sombrerería. Gracias a un exhaustivo trabajo de laboratorio, el equipo ha logrado corroborar datos ya publicados sobre los materiales empleados por el pintor y, sobre todo, reunir información crucial para garantizar su correcta conservación.

Hijo mayor de una acomodada familia parisina, Edgar Degas (1834-1917) abandonó el Derecho para abrazar la pintura, formando su mirada en el taller de Louis Lamothe, discípulo de Ingres. Aunque vinculado al núcleo impresionista, Degas se consideraba a sí mismo un artista realista o naturalista, y su admiración por el dibujo impecable de Ingres marcó de forma indeleble su obra. Su gusto por las variaciones sobre un mismo motivo responde a su obsesión por capturar ritmos, gestos y actitudes; y su ruptura con el encuadre académico, mediante composiciones descentradas, abrió una vía novedosa de aproximarse al mundo visible.

Dominador de todas las técnicas, Degas volcó su interés en el pastel a partir de 1870. En sus manos, esta técnica —en boga en el siglo XVIII y algo olvidada hasta que los impresionistas la recuperaron— se convirtió en un instrumento perfecto para plasmar el movimiento, lo efímero, lo huidizo.

Uno de los instrumentos clave de esta investigación ha sido la reflectografía infrarroja, una técnica que permite ver la capa de dibujo que subyace bajo la superficie pictórica. Las imágenes obtenidas confirman que la composición estaba planificada desde el origen, aunque se aprecian ligeras variaciones —propias del proceso creativo— en elementos como el soporte del sombrero situado a la izquierda, la manga de la figura femenina de espaldas, su hombro o el guante apoyado en el parasol de la derecha.

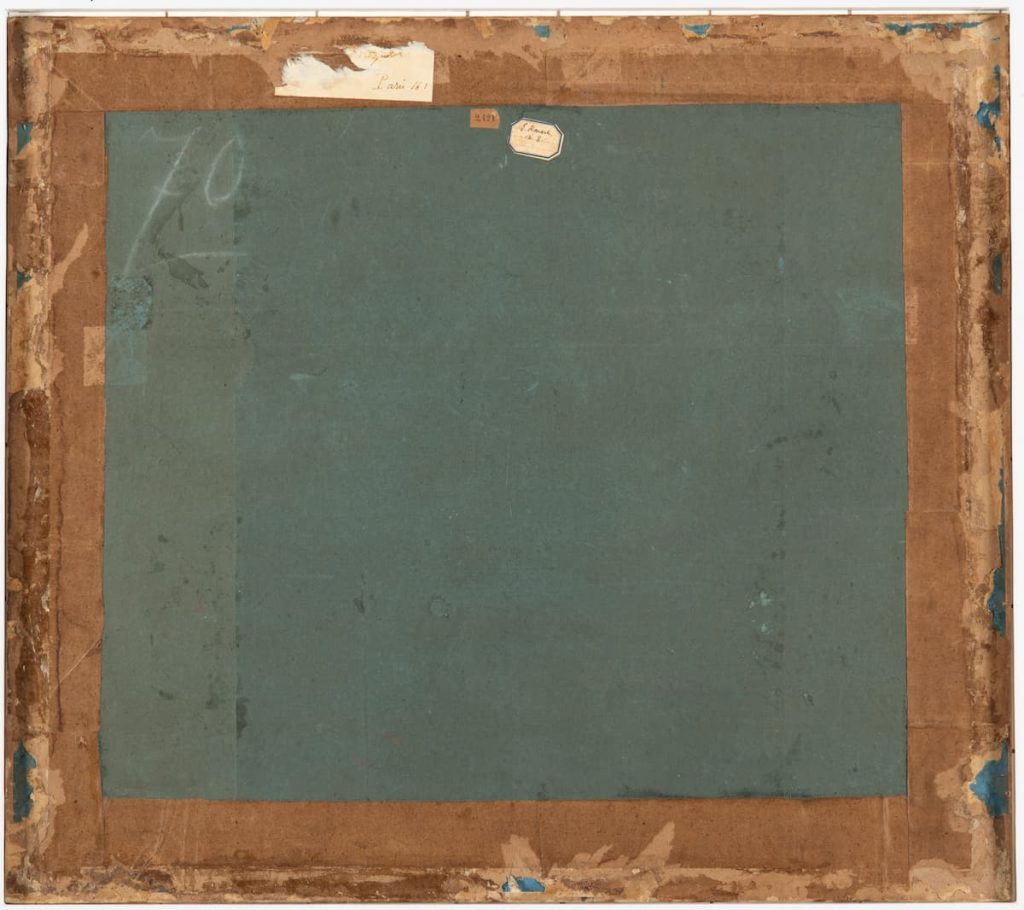

La radiografía, por su parte, revela un cuadro bien conservado, sin pérdidas de materia ni daños en los bordes. También permite comprender la naturaleza del soporte: un cartón elaborado industrialmente a partir de una mezcla de celulosa en la que se identifican pequeñas partículas opacas a los rayos X, entre ellas puntas metálicas e incluso un botón.

El estudio del soporte físico detalla que el pastel está realizado sobre un papel plegado sobre un cartón rígido, sujeto al reverso mediante tiras de papel engomado. Por el anverso, el papel no está adherido: simplemente reposa sobre el cartón. Aun así, el estado general es estable, sin alteraciones relevantes, y la capa pictórica se mantiene íntegra.

Una de las características definitorias de Degas como pastelista es su compleja superposición de estratos cromáticos. Su técnica consistía en aplicar una capa, fijarla con un fijativo pulverizado mediante un atomizador y, a continuación, superponer la siguiente sin que los colores se mezclaran. Este proceso le permitía modular volúmenes, intensificar zonas lumínicas o matizar las sombras. Pero existía un problema: los fijativos disponibles en el mercado tendían a alterar los tonos, a modificar la superficie o incluso a introducir brillos indeseados. Y Degas, profundamente celoso del acabado mate y natural del pastel, no estaba dispuesto a tolerar esas transformaciones.

Ahí entra en escena Luigi Chialiva, pintor italiano residente en Écouen, formado asimismo como arquitecto y químico. Amigo de Degas, elaboró un fijativo que cumplía sus exigencias: no modificaba el color original, conservaba el aspecto mate y aseguraba la fijación necesaria para permitir la superposición de capas. Durante décadas, la composición exacta de ese fijativo ha sido un misterio, aunque algunos estudios sugerían la presencia de caseína.

En el curso de esta investigación, el equipo de restauración obtuvo una micromuestra de la superficie del pastel y detectó la existencia de un material proteico en muy baja proporción. La presencia de esta proteína no puede explicarse por otra vía que no sea la de un fijativo, y la hipótesis más plausible es que se trate de caseinato cálcico.

El hallazgo se reforzó con otra pista: los restauradores localizaron una patente registrada en Estados Unidos en 1899 atribuida a “Luigi Chialiva y Jules Dupont, de Écouen, Francia”. El documento describe un fijativo neutro, ligero, de secado rápido y apto para fijar dibujos realizados con diversos materiales. Subraya, además, que no altera los colores ni el soporte y detalla su composición: caseína pura disuelta en agua destilada saturada con bórax y mezclada con alcohol puro. La coincidencia de los nombres, la procedencia geográfica y la descripción técnica hacen pensar que se trata del mismo fijativo empleado por Degas.

Así, este montaje del Thyssen no solo ilumina la mano del artista, sino que también abre una ventana privilegiada al laboratorio íntimo donde Degas reinventó el pastel, consolidando una técnica que, más de un siglo después, sigue deslumbrando por su modernidad, su delicadeza y su enorme fragilidad. Este trabajo no es solo una exploración científica: es un acto de cuidado hacia una obra que, por su propia naturaleza, exige una conservación extrema y una lectura atenta de cada uno de sus estratos, visibles e invisibles.