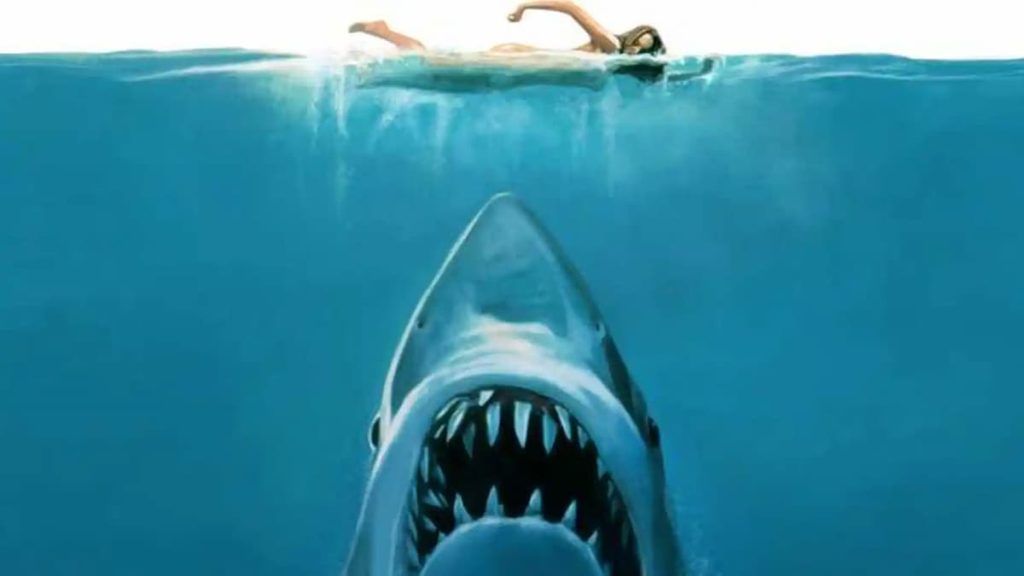

En el verano de 1975, un joven Steven Spielberg —de apenas 28 años— logró lo que pocos creadores han conseguido: redefinir el cine popular. Tiburón (Jaws) no solo instauró el blockbuster veraniego, sino que fundó una nueva gramática del terror, donde el miedo no estaba en lo que se veía, sino en lo que se intuía. La película, basada en la novela de Peter Benchley, narra cómo un gigantesco tiburón blanco siembra el pánico en la ficticia isla de Amity, forzando a un improbable trío —un jefe de policía con miedo al mar, un oceanógrafo sarcástico y un cazador obsesionado— a enfrentarse a la bestia en alta mar.

La superficie es clara: cine de aventuras, tensión, música inolvidable. Pero como toda gran obra cultural, Tiburón es también una metáfora. A medio siglo de distancia, sus capas simbólicas adquieren nuevas resonancias. Porque ese escualo que emerge de las profundidades no es solo un animal desbocado. Es también el miedo social, el colapso institucional, el poder desregulado. Es el capitalismo en forma de dentadura feroz que tritura los huesos de pobres ciudadanos que aspiran a una democracia idílica, sangrante y descuartizada. Pobre ciudadanos indefensos ante el tiburón.

Lo más fascinante de Tiburón es que el verdadero villano no es el tiburón. El escualo —una criatura ciega, primitiva, impulsada por el instinto— actúa como fuerza de la naturaleza. En cambio, quienes lo permiten son mucho más humanos. El alcalde de Amity, figura patética del poder local, es el primer responsable del desastre. A pesar de los avisos del jefe de policía, insiste en mantener las playas abiertas para no afectar la temporada turística. Es el retrato perfecto del político que prioriza la economía por encima de la seguridad ciudadana. Un modelo que hoy encontramos replicado en discursos de gobernanza neoliberal, donde la rentabilidad tiene más peso que la vida.

La cinta, en este sentido, puede leerse como una alegoría del negacionismo político, del poder que maquilla el peligro, del Estado que gestiona el miedo como si fuera un producto. Una mecánica que, décadas después, reconocemos en la gestión de crisis sanitarias, del cambio climático o incluso del auge del autoritarismo.

Con el tiempo, el tiburón de Spielberg pasó de criatura marina a ícono cultural. Y como toda buena figura simbólica, mutó. En los años 80, bajo el reinado de Reagan y Thatcher, el tiburón encontró nuevos hábitats: no ya el océano, sino la bolsa de valores. Wall Street se convirtió en el nuevo mar oscuro, y los banqueros, brokers y especuladores, en los tiburones del sistema. Agresivos, insaciables, invisibles. Como en la película, sus ataques eran rápidos, voraces y muchas veces negados por quienes debían controlarlos.

El imaginario popular los bautizó así: “Tiburones de Wall Street”. Y no fue casual. Como el animal cinematográfico, estos depredadores se movían por una lógica de acumulación ciega. No había ética, solo impulso. Y a diferencia del tiburón de Spielberg, los financieros no morían al final. Se multiplicaban. Ganaban elecciones. Compraban medios. Redactaban leyes. Devoraban la democracia sin piedad.

Donald Trump: el tiburón que aprendió a hablar

Entre todos esos tiburones, uno ha sabido representar como nadie esa mezcla de brutalidad, autopromoción y desprecio por la verdad: Donald J. Trump. Empresario inmobiliario, celebridad televisiva, presidente de los Estados Unidos y, ahora, candidato a la reelección que no va a obtener. Trump es un tiburón no porque sea feroz, sino porque su estilo político responde a la lógica de la depredación: destruir para dominar. Simplificar para controlar. Mentir para sobrevivir.

Trump no nada en el agua, sino en la confusión. No ataca cuerpos, sino instituciones. Desprecia la prensa, socava la separación de poderes, alimenta el odio racial y sueña con una América donde él sea el alfa y todos los demás su cardumen de aplausos. Su discurso es puro instinto: nacionalismo económico, resentimiento cultural, culto al líder. Como el tiburón de Spielberg, aparece cuando se le niega, actúa cuando menos se espera y arrasa con todo lo que flota.

Y como en Tiburón, el verdadero drama no es su existencia, sino el sistema que le permite actuar. Los votantes que lo justifican. Los partidos que lo apañan. Los medios que lo amplifican. El mercado que lo financia. Todo un ecosistema que, como la isla de Amity, finge normalidad mientras el monstruo se acerca.

Spielberg como cronista del miedo moderno

Quizá sin pretenderlo, Tiburón capturó algo esencial del mundo contemporáneo: la forma en que el miedo es gestionado, instrumentalizado y, finalmente, mercantilizado. El pánico ante lo invisible —ya sea un virus, una amenaza terrorista o un candidato mesiánico— se convierte en espectáculo. En negocio. En oportunidad.

Spielberg comprendió que el verdadero terror no está en el monstruo, sino en cómo reaccionamos ante él. En los pactos de silencio, en la banalidad del poder, en la comodidad del espectador. No en vano, la película se construye sobre ausencias: el tiburón aparece poco, pero su presencia lo inunda todo. Como el miedo. Como el autoritarismo. Como Trump.

Medio siglo después: ¿Quién cierra la playa?

Cincuenta años después de su estreno, Tiburón sigue funcionando como un reloj narrativo, pero también como advertencia cultural. Su mensaje —que la negación del peligro es más letal que el peligro mismo— resuena hoy con fuerza. En una época donde el lenguaje democrático se vacía, donde los líderes juegan a incendiar el sistema para luego prometer apagarlo, el tiburón ya no está en el agua. Está en las urnas. En los discursos. En los trending topics.

El tiburón de Spielberg al menos obedecía a una lógica biológica. El de Trump no. No quiere alimentarse: quiere gobernar descuartizando todo lo que se le pone por delante. No se sacia con víctimas: necesita espectáculo, obediencia, silencio. Lo que devora no es carne, sino valores y se enorgullece de dejar la sangre para atraer otros tiburones más despiadados que él.

La pregunta, entonces, no es si el tiburón volverá. Es si esta vez tendremos el coraje de cerrar la playa.