Desde su apertura, la voz narrativa de Juan Carlos Trinchet se construye como un oxímoron vital: un suicida esperanzado, un arquitecto que quiere morir, un cobarde lúcido, un hijo que aborrece a su madre pero la lleva a su lado. El lenguaje —torcido, hiperbólico, desbordado— es el reflejo de una conciencia en colapso, pero también en plena euforia expresiva. Cada párrafo parece estar al borde de la implosión, como si el texto mismo fuera una prolongación de esa “turbulencia prometida”. Trinchet subvierte la lógica narrativa: no hay una progresión ordenada de hechos, sino una deriva emocional que se mueve entre la observación hiperrealista y la alucinación confusa.

El narrador convierte lo que podría haber sido un relato depresivo en una orgía semántica cargada de erotismo, violencia, crítica social y simbolismo urbano. Hay humor negro, hay escatología, hay sátira política. Pero sobre todo hay una voluntad férrea de no embellecer ni justificar el suicidio: lo narra como un acto casi arquitectónico, meticulosamente planificado, aunque atravesado por el caos emocional.

Uno de los aciertos más profundos del texto de Juan Carlos Trinchet es la forma en que el cuerpo se convierte en escenario simbólico: la apnea autoimpuesta, las astillas cerca de la vena femoral, el deseo sexual reprimido, el rostro desfigurado tras el intento de muerte. El cuerpo del narrador es una ciudad bombardeada, un plano de ruinas donde cada fragmento físico remite a una verdad espiritual ineludible. Su relación con Yaakov, el nigeriano judío que representa una intersección entre raza, religión, deseo y extranjería, está plagada de una sensualidad no consumada que no busca redención sino ilustrar la imposibilidad del amor en quien ha dejado de creer en el futuro.

En contraste, Alfonso —el médico cubano obeso, hipervitalista y brutalmente funcional— aparece como una figura grotesca pero salvadora. Su cuerpo desbordado, marcado por la apnea y la gula, es lo opuesto al cuerpo autoinmolado del narrador. Y sin embargo, ambos están unidos por una precariedad compartida, por una dependencia emocional, por la arquitectura invisible de los vínculos humanos.

Brasilia como símbolo de utopía fallida

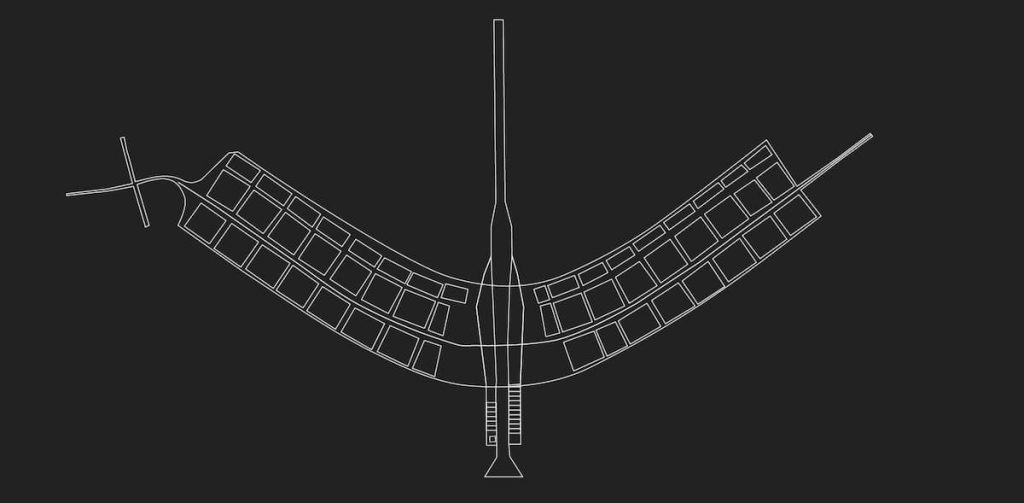

La elección de Brasilia como destino no es fortuita: la ciudad que nació del racionalismo utópico de Lucio Costa y Oscar Niemeyer sirve aquí como espejo de la catástrofe interna del protagonista. Lo que debía ser el vuelo simbólico de una nación se convierte en la caída íntima de un hombre. Trinchet articula un paralelismo brillante entre la planificación urbana y la planificación del suicidio. Y señala con aguda lucidez que tanto en la ciudad como en la vida, los más pobres —los excluidos, los satélites, los Yaakovs, los Alfonsos— siempre quedan fuera del plano maestro.

La crítica a la modernidad está implícita en la constatación del fracaso del proyecto brasiliense: las ciudades satélites como espacio del marginado, el olvido de los obreros que construyeron la utopía, la rigidez mortuoria de una ciudad que fue diseñada como avión pero nunca alzó verdaderamente el vuelo. El narrador se reconoce como un reflejo de esa ciudad: hermoso en teoría, disfuncional en la práctica.

Narrador suicida y metaliteratura lúcida

El suicidio, que en otros textos podría ser el clímax, aquí es el punto de partida, el motor narrativo. Pero el verdadero movimiento está en la fallida consumación del acto. Lo que sobrevive después del intento fallido es lo más interesante: un cuerpo magullado, una mirada distorsionada, un sarcasmo más pulido, una voz más amarga. La estructura en espiral permite que el relato regrese a sus obsesiones —la familia, el sexo, la ciudad, la arquitectura, la muerte— una y otra vez, pero siempre desde un ángulo distinto, más corrosivo, más crudo.

La última imagen del avión y el narrador dormido, por fin con el cinturón puesto, marca el reverso de la apertura. No hay redención, no hay revelación. Hay una somnolencia existencial que se asemeja al alivio. Quizás no porque el narrador haya decidido vivir, sino porque ha logrado mirar su propio derrumbe desde una distancia arquitectónica.

Conclusión: La vida como plano fallido

Juan Carlos Trinchet ha escrito un texto inclasificable: a medio camino entre la autoficción, el diario clínico, la crónica de viaje y el ensayo sociopolítico. Un texto que se zambulle en los residuos de la vida con una intensidad inusual en la narrativa en español contemporánea. No es complaciente, no es moralista, no es esperanzador. Pero es profundamente honesto en su desesperación, radical en su forma, y brutalmente lúcido en su crítica a la familia, la arquitectura, la ciudad y el deseo.

La arquitectura vital de un hombre que decide suicidarse llegando a Brasilia, en pleno vuelo es, en suma, el manifiesto de alguien que ha decidido diseñar su ruina como si él mismo fuera un rascacielos endeble con alma de hormigón armado de pobre salud mental, de vanas simientes atravesadas por una aeronave, como ocurrió el 11S en Nueva York. La diferencia fundamental es que en este caso, se trata de un atentado contra sus propios estamentos psicológicos y mentales, cuya arquitectura decadente y oscura se solventa con un avión que la atraviesa, con un auto-espíritu terrorista de sus propias íntimas contradicciones idiosincrásicas. Para resumir, Juan en su metalenguaje, que solo entiende él, manda un ave de metal suicida metafórica para corroer su propia necesidad literaria de existir. Su metáfora es: la autodestrucción desde el aire de sus propias debilidades, de sus ansias de muerte de demiurgo cobarde, que ansía gloria pero se conforma con los restos de un accidente narrativo autoproclamado que le de, quien sabe, algo de notoriedad. Pobrecito Juan, es un pobre escritor en ciernes que ostenta no serlo, se vanagloria en ello, y ahí, precisamente, radica el valor de su talento. Es obscenamente deliciosa su concepción visionaria del suicidio, desde el aire, pero también es cierto que con tomarse un bote de pastillas, habría sido suficiente. Porque hay ruinas existenciales admirables que existen (que son más bellas que cualquier edificio nuevo) sin necesidad de destruirlas para luego volver a edificarlas. Juan plantea un auto-ataque terrorista literario que lo inmole para luego ganar valor, reconstruyéndolo. Esto no es bueno ni malo, es extravagante. No hace falta derruir lo derruido, a no ser que quieras que tus lectores, comprendan el dolor de dicho proceso en sus propias carnes. Y algunas vidas, como las que pululan en Brasilia y en este mundo, sólo se entienden vistas desde el aire: como un áureo intento grandioso y fallido de alcanzar algo parecido al sentido común de ser humano.