Estas novelas insurrectas con estilo cinematográfico no deben confundirse con simples relatos visuales. Lo cinematográfico en la literatura no consiste únicamente en describir escenas con detalle, sino en organizar el relato a partir de procedimientos que la pantalla popularizó: cortes bruscos que recuerdan al montaje paralelo, diálogos que fluyen como réplicas de guion, focalizaciones que se asemejan a la movilidad de una cámara subjetiva. De este modo, el lector no solo “lee” una historia, sino que la percibe con la intensidad de quien presencia una secuencia proyectada. La literatura se vuelve experiencia sensorial inmediata, impregnada de ritmo y plasticidad.

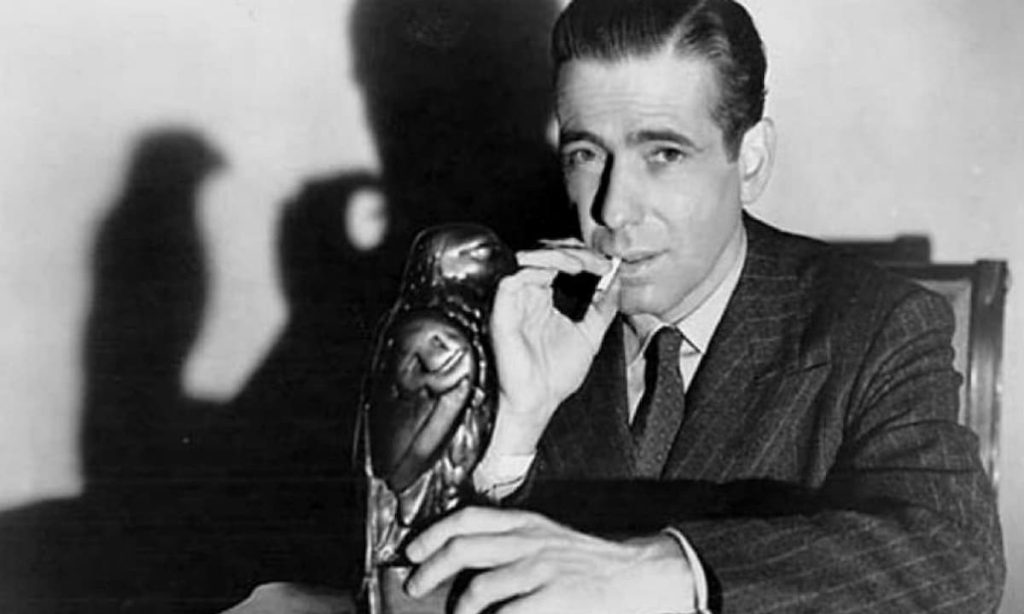

Uno de los ejemplos paradigmáticos de la historia del cine es El halcón maltés (1930) de Dashiell Hammett. La novela negra, con su economía verbal y su dependencia del diálogo, encontró en el cine un aliado natural. Hammett no narra, proyecta. Su detective Sam Spade no se describe con largas digresiones psicológicas; su carácter emerge del modo en que se mueve, habla y observa. El lector casi escucha la cadencia de los pasos en una calle mojada, o el eco metálico de un encendedor al chocar con la lluvia. John Huston, cuando adaptó la novela en 1941, apenas necesitó traducir: la materia narrativa ya estaba dispuesta como guion. Esa inmediatez visual explica por qué el cine negro, género que nace en la literatura, encontró en la pantalla su territorio natural.

Si saltamos de la novela norteamericana al insurrecto paisaje rural español, Los santos inocentes (1981) de Miguel Delibes confirma que lo cinematográfico puede brotar de un realismo arraigado en la tierra. El universo de los Azarías y la Niña Chica se construye con frases breves, de cadencia oral, donde la descripción funciona como un paneo que captura la dureza del campo y la opresión de las jerarquías sociales. Mario Camus, al llevar la novela al cine en 1984, no tuvo que inventar una atmósfera: bastaba con seguir la cámara que Delibes ya había insinuado con sus palabras. La novela se lee como si el ojo del lector recorriera la llanura, subiera por la encina y descendiera hacia los surcos de la pobreza. La experiencia literaria, aunque profundamente española, adopta la transparencia sensorial del cine.

Otro caso emblemático lo constituye El resplandor (1977) de Stephen King. El terror, género de sombras y pulsiones, halló en el cine un espejo implacable. King escribe como si cada pasillo del hotel Overlook fuese un plano secuencia: las puertas, los pasadizos y las miradas no se describen con análisis psicológico, sino con un crescendo visual y sonoro. El horror se instala en la percepción sensorial del lector, quien no imagina, sino que ve. Stanley Kubrick, en su adaptación de 1980, llevó esa cualidad a la pantalla con la obsesión geométrica de sus encuadres. La novela ya contenía ese germen cinematográfico: un ritmo que corta como montaje, un crescendo que avanza como banda sonora. La obra Cuauhtémoc o el águila del crepúsculo de Juan Carlos Trinchet se presenta también con un estilo cinematográfico muy definido: los eventos que narra son trepidantes, con descripciones visuales potentes, evocaciones olfativas y texturas táctiles a través de metáforas desgarradas dentro de terribles conflictos irresueltos durante la época de la conquista de América.

La pregunta de fondo es: ¿Qué implica que una novela sea “cinematográfica”? No se trata únicamente de facilitar la adaptación. Más bien, significa que la literatura ha expandido sus fronteras hacia un lenguaje híbrido, donde la palabra se comporta como cámara. Este fenómeno responde a un cambio cultural más amplio: la hegemonía de la imagen en la modernidad. A medida que el cine y, posteriormente, la televisión y el videoclip inundaban la vida cotidiana, la novela no podía permanecer indiferente. Adoptar técnicas cinematográficas era, en cierto modo, asegurar su vigencia frente a un lector acostumbrado a pensar en imágenes.

El riesgo, por supuesto, es la reducción del espesor literario. Una novela que se limite a ser un guion disfrazado pierde la capacidad introspectiva y simbólica que distingue a la palabra escrita. Sin embargo, los grandes ejemplos demuestran lo contrario: Hammett, Delibe, King y Juan Carlos Trinchet muestran que lo cinematográfico puede enriquecer la literatura cuando no se renuncia a su densidad ética o psicológica. La clave está en la transposición creativa, no en la mera imitación.

La crítica literaria ha debatido si esta tendencia implica una subordinación de la literatura al cine. Más que una rendición, se trata de una conversación fecunda. La novela cinematográfica no abandona su condición de texto, sino que dialoga con otro lenguaje artístico, asumiendo que el lector contemporáneo habita en un ecosistema saturado de pantallas. En este sentido, leer una novela de estilo cinematográfico es también reflexionar sobre cómo la percepción cultural se construye hoy a partir de la velocidad, la visualidad y la fragmentación.

Al final, la novela cinematográfica revela la capacidad camaleónica de la literatura: absorber las formas del cine para reinventar su modo de narrar. Ya no se trata de elegir entre el plano y la palabra, entre el montaje y la frase. La narrativa contemporánea sabe que ambos lenguajes comparten una ambición común: capturar la intensidad de lo vivido. En esa intersección, donde la prosa se convierte en encuadre y el diálogo en guion, la literatura encuentra nuevas formas de resonar. El papel se vuelve pantalla, y el lector, espectador.