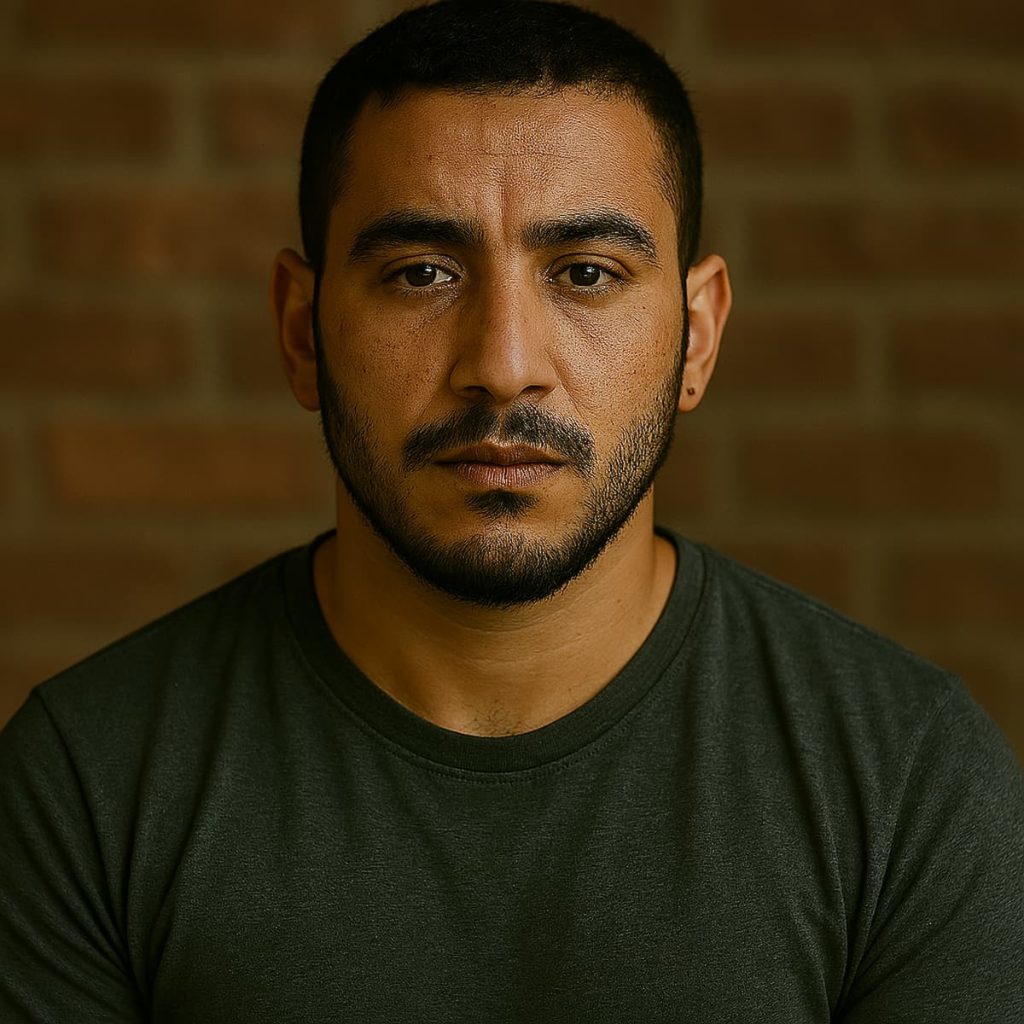

Odín Maldonado es un trans masculino partidario de este dilema o paradoja de género. Odín es un genial artista trans multidisciplinar entrevistado por Urban Beat que aboga por la abolición del género pero sin embargo hace uso y abuso de imágenes que lo perpetúan. Hay hombres sin barba, Odín, se afana en demostrarla; hay hombres con pelo largo, Odín se rapa; hay incluso hombres afeminados pero Odín, y muchos como él asumen (el género que no aceptan) como bandera de manera inconsciente este hecho, demostrando a través de un discurso incoherente que mejor parecer que ser. Niego el género al cual no pertenezco para abrazar al mismo “género” que acepto al mismo tiempo, denostar. No existen los géneros según ellos pero a su vez se dejan pelos en el sobaco y emulan con gestos masculinizados y voz roca de testosterona, a cualquier hombre que se preste. O existe el género o no existe, lo que no puede ser es quedarnos con un discurso ambiguo lleno de vanas elucubraciones.

Es necesario partir de la base de que el género no existe. El género como tal, es un constructo social y la diferencia entre tú y yo no pasa por el género. si tu mañana pierdes el pene en un accidente que doy por hecho que tienes pene, ¿Dejas de ser un hombre?, entonces: ¿Qué es lo que te define como hombre?. Si yo tengo más testosterona en el cuerpo por equis motivos ¿Soy más hombre que tú? Esto afirmaba Odín en una entrevista para Urban Beat el 27 de mayo de 2024. En agosto de 2025 nos damos cuenta que su razón parte de una incoherencia preciosa que asumimos con el valor de su talento implícito. Negar el género para luego abrasarse a él es una cuestión que debemos dejar a especialistas de rango mayor.

Este dilema no es anecdótico. Se encuentra en el corazón de la actual disputa cultural: ¿Qué significa realmente “ser hombre” o “ser mujer”? ¿Es el género una ficción opresiva, una performance liberadora o un marco identitario indispensable? Desde hace décadas, parte de la teoría feminista radical y la filosofía queer han puesto en duda la existencia del género como esencia. Judith Butler, entre otras voces, señaló que lo que llamamos “género” no es más que un conjunto de actos performativos repetidos en la vida cotidiana: gestos, modos de vestir, maneras de hablar. Bajo esa lógica, el género no es innato ni inmutable, sino un guion cultural que se aprende y se reproduce.

De allí surge una de las consignas más sonadas en ciertos colectivos guiados por trans masculinos: “el género no existe”. Esta idea se sostiene en el rechazo a los estereotipos que han limitado históricamente a hombres y mujeres dentro de roles rígidos, jerárquicos y asimétricos. Quien sostiene esta posición busca disolver las categorías binarias y liberar al individuo de las etiquetas, en una apariencia ingenua de no caer, tarde o temprano en ellas. El género no existe, vale, entonces, eliminamos todas las categorías obtusas, eliminamos todos los sujetos, eliminamos todos los significantes y significados, vamos, que volvemos a las cavernas de Altamira con sus pinturas rupestres para no ofender a los confusos, a los que creen que pueden reinventar la comunicación en aras de sus propios intereses mancillados. Los signos, las palabras, los significados para algo están, no son un adorno de quita y pon, lamentablemente, etiquetamos y dilucidamos en aras de comunicarnos.

Sin embargo, el terreno de la práctica revela una tensión. Muchos hombres trans, en sus redes sociales, comparten con orgullo inaudito los efectos de la testosterona: la aparición de la barba, el cambio en la voz, la musculatura. Esos cambios se celebran con la misma intensidad con la que, en teoría, se critica la existencia del género.

¿Por qué ocurre esto? La transición no solo responde a un deseo de modificar el cuerpo; también implica una búsqueda de validación social. En una cultura donde “ser hombre” sigue asociado a determinados signos visibles —la barba, la voz grave, el cuerpo fuerte—, mostrar esos cambios se convierte en una manera de decir: ahora sí soy reconocido como hombre. La contradicción, entonces, está servida: si el género no existe, ¿Por qué se celebran justamente los elementos que históricamente lo han simbolizado?

Algunos colectivos responden que estas prácticas no son contradictorias, sino necesarias. Compartir públicamente los efectos de la testosterona cumple una doble función:

- Orgullo personal. Para muchos hombres trans, esos cambios representan una conquista íntima después de años de sufrimiento y disforia. Mostrar la barba no es tanto afirmar un canon masculino, sino compartir un triunfo existencial: habitar por fin un cuerpo que se siente propio.

- Pedagogía social. Al hacer visibles los efectos de la transición, se busca educar a la sociedad y normalizar experiencias trans. En un mundo que sigue patologizando, ridiculizando o negando estas identidades, las imágenes actúan como testimonios que validan su realidad.

Desde este punto de vista, la paradoja pierde fuerza: no se trata de reforzar el género, sino de visibilizar un proceso de afirmación individual frente a estructuras históricas de exclusión.

La trampa de los estereotipos

No obstante, la crítica persiste. Cuando el orgullo trans se expresa casi exclusivamente a través de signos convencionales de masculinidad o feminidad, corre el riesgo de reforzar los mismos estereotipos que se querían desmantelar. ¿Qué ocurre con los hombres trans que no desarrollan barba o con las mujeres trans que no encajan en cánones de feminidad? La presión social por “pasar” como varón o mujer vuelve a instalarse, aunque bajo un ropaje progresista.

Este fenómeno revela hasta qué punto el género sigue operando como norma reguladora, incluso en los espacios que más lo cuestionan. Se busca abolirlo en el plano conceptual, pero en la práctica se lo reencarna constantemente como condición de legitimidad.

Más allá de la dicotomía

Tal vez la clave no esté en resolver la contradicción, sino en reconocer que vivimos en un territorio intermedio. El género, como categoría social, no existe en un sentido esencialista, pero sí existe en cuanto orden simbólico que organiza nuestras vidas, nuestros deseos y nuestros cuerpos. Negarlo por completo sería ingenuo; absolutizarlo sería opresivo.

Los procesos de transición ponen de manifiesto esa tensión: son a la vez un gesto de liberación frente a la biología impuesta y un anclaje en símbolos culturales que otorgan reconocimiento. La barba del hombre trans o el maquillaje de la mujer trans funcionan como pasaportes en una sociedad que aún se rige por el binarismo.

El debate, en el fondo, exige matices. No basta con afirmar o negar la existencia del género. Es necesario entenderlo como un campo de batalla: un dispositivo de poder, pero también un espacio de autoafirmación. La contradicción de quienes dicen que el género no existe mientras celebran signos de género no debe leerse como hipocresía, sino como el reflejo de una lucha en curso.

Los colectivos trans encarnan esa paradoja porque son quienes la viven en carne propia. En su experiencia se cruzan los discursos teóricos con las necesidades vitales de reconocimiento. Y quizá allí reside la mayor enseñanza: el género, aun cuando se declare inexistente, sigue teniendo efectos muy reales.

El dilema sobre si el género existe o no no se resolverá con consignas ni con fotos en Instagram. Se trata de un debate filosófico, político y vital que seguirá abierto mientras nuestras sociedades continúen organizándose en torno a categorías binarias. Lo que sí queda claro es que el cuerpo, la imagen y la visibilidad forman parte de un campo de disputa donde el orgullo y la contradicción coexisten.

La barba de un hombre trans no invalida el cuestionamiento al género; lo tensiona. Y en esa tensión reside, quizá, la posibilidad de pensar futuros más libres, donde ni la negación radical ni la reafirmación estereotipada sean la única salida.